8.5 金剛般若教 (空の哲学)

理論家から見た『空(empty)』

理論家から見た『空(empty)』

2022/06/13 うつせみ

金剛般若経の作者は、仏教界随一の理論家です。

論理的思考力を使った『空(empty)』の話をします。

金剛般若教を、知識として正確に理解する為には、その前提になっている知的生命体の心の構造に関する知識が必要です。知的生命体の心の構造、意識体験している3つの世界、フロイトの夢理論を参照頂くと参考になると思います。心の深淵を覗けるかもしれません。

なお、言葉以外の思考形式も多用しています。もし、使用している思考形式が気になる場合は、数学という学問についてを参照下さい。出来る限り、思考形式を標準化しています。思考作業を合理化、規格化しています。

金剛般若経には、次のような一文があります。

世界は世界に非ず。ゆえに、これを世界と名づく。

(The world is not the world. So, named it world.)

注)この表現は、金剛般若経の論理パタンに沿って、分かりやすく表現したものです。

(1):「あなたが意識知覚している『世界』という事象」は、

(2):「あなたが思い込んでいるような実体としての『世界』ではない。」

(3):だから、「その事象には、『世界』という言葉が対応しているのだ。」

と説いています。

言語体系の不完全さと自己矛盾から、同じ『世界』という言葉が使われていますが、この三つの言葉が指し示している内容は、夫々異なっています。

だから、厳密には、夫々別の言葉を使って表現すべきです。世界(1)、世界(2)、世界(3)と。同じ言葉を使うと、曖昧さが発生して、禅問答になってしまいます。

ここでは、三つの類似した言葉を、添え字[ (1),(2),(3) ]を使って識別しています。

世界(1)は世界(2)に非ず。ゆえに、これを世界(3)と名づく。

(The world(1) is not the world(2). So, named it world(3).)

世界(1) は、意識知覚している事象(イメージ)を指し示しています。

世界(2) は、その事象に対する人間の先入観、思い込みを指し示しています。人間は、意識知覚している事象を、存在している実体だと錯覚しています。少なくとも、唯物論者は、そのように、思い込んでいます。

世界(3) は、音や文字として表現されている言葉そのもの(名札)を指し示しています。

本来は、(厳密には)それぞれ別の言葉を使って表現すべき案件です。

これを考慮して、足りない言葉を補った正確な表現は次のようになります。

あなたが意識知覚している世界(1)というイメージは、(あなたが思い込んでいるような)存在している実体としての世界(2)ではありません。だから、このイメージには、世界(3)という名札(名前)が付いています。

「意識知覚している世界(1)というイメージ」も、「(世界(2)は)実体だという先入観」も、「世界(3)という言葉」も、共に意識された世界の事象です。

それ故、この三つは結びつく事ができます。

注)人間は、意識知覚されているイメージを、存在する実体だと思い込んでいます。

これを正確に理解する為には、知的生命体の脳の構造の特殊性、特に、意識器官に関する知識が必要です。

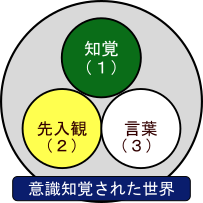

意識は、感覚器官の一種です。その知覚対象は、脳内部の事象です。金剛般若経の言葉は、この意識感覚器官が知覚している「三つのもの」について述べています。

| 意識知覚を構成している「三つのもの」 | ||

|---|---|---|

| 世界 | 構成物 | 備考 |

| 世界(1) | 知覚 | 意識知覚している事象(イメージ) |

| 世界(2) | 先入観 | 意識知覚している事象への先入観。(実体だという思い込み) |

| 世界(3) | 言葉 | 口から出ている音(言葉)。知覚の対象に付けられた名札。 |

| 意識知覚している事象の構造 |

|---|

|

| 意識知覚している事象は、三つの融合物です。 1.意識感覚器官で知覚してる事象(Image) 2.それに対する先入観。又は、実体だという思い込み;(Belief) 3.言葉(Words) この三つの要素とも、言葉で表象したら、同じ『世界』という言葉になります。 金剛般若経では、言葉は同じでも、これら三つの事象を厳密に区別します。 「世界(1)は世界(2)に非ず。ゆえに、これを世界(3)と名づく。」と。 |

世界(3):(世界という)『言葉』も、意識にとっての知覚対象です。

世界(1):(世界という)『意識知覚している事象』も、意識にとっての知覚対象です。

世界(2):(世界は実体だという)『先入観(思い込み)』も、意識にとっての知覚対象です。

これら三つのもの、即ち、『世界(1)、世界(2)、世界(3)』は、指し示している事象は異なっていますが、共に、意識にとっての知覚対象です。それ故、この三つは、意識された世界の中で結び付くことが出来ます。

そして、その意識が知覚しいるものは、全て、脳内部の事象です。自らの欲望が生じさせた実体のないものです。

故に、金剛般若経は、このような知識を背景にして、

世界(1)は世界(2)に非ず。ゆえに、これを世界(3)と名づく。

(The world(1) is not the world(2). So, named it world(3).)

(意識知覚している)世界(1)は(実体だと思い込んでいる)世界(2)に非ず。故に、これを(言葉で)世界(3)と名づく。

The world(1)(that is consciously perceived) is not the the world(2)(that is thought to be an entity). So, named it a world(3) (in words) .

と、述べています。

ちなみに、現代哲学では、この三つを識別していません。意識感覚器官に関する知識を持っていないからです。

ぐちゃぐちゃにして、ひとつのものだと混同しています。「言葉が同じだから、(指し示している)中身も同じだろう。」と思っています。即ち、「AはAに非ず。故に、Aなり。」と見なしています。理屈を超越した宗教的ドグマだと思っています。

現代哲学の誤解:AはAに非ず。故に、Aなり。

自分に理解できないものを、宗教的不合理、即ち、ドグマだと見なして、(自分を)慰めています。でも、現実は、言葉と、その言葉が指し示しているものの区別が曖昧なだけです。言葉を思考の為の道具として使いこなせていないだけです。

我々現代人は、哲学者も含めて、「言葉には実体が対応している筈だ。それが証拠に、山という言葉には、山という実体が対応している。川という言葉には、川という実体が対応している。

だから、全ての言葉には実体が対応している筈だ。」という先入観を持っています。

つまり、言葉と実体は、一対一の対応関係にあると思っています。言葉、イコール、実体。 A という言葉は、A という実体と同じもの。即ち、同一のものだ。そして、それは真理だと思っています。

哲学者の先入観: 言葉 = 実体 = 真理

それ故、言葉と、その言葉が指し示しているものを、区別する必要はない。同一視しても問題ないと思っています。

これを、イザヤ・ベンダサンは、『化肉』と表現していました。「言葉は、実体(肉)を纏っている。」という考え方です。言霊信仰の一種です。当人は、それを真理だと思い込んでいましたが。

ハイデッガーも似たような先入観に翻弄されていました。「無」という言葉には、「無」という真理や実体が宿っている筈だと思い込んでいました。

一方、金剛般若教では、この区別が厳密です。言葉と、それが指し示してる事象を厳密に区別します。「知覚しているA1は、思い込んでいるA2に非ず。だから、この事象にはA3という言葉が付着している。」と理解しています。簡潔に表現すると、「A1はA2に非ず。故に、A3と名づく。」です。

現代哲学 :AはAに非ず。故に、Aなり。(理不尽な宗教的ドグマと思っている。)

金剛般若教:A1はA2に非ず。故に、A3と名づく。(意識知覚された仮想現実を表現。)

言葉で表示すれば同じ A ですが、指し示している内容は、1,2,3 と夫々異なっています。

意識が知覚している三つの顔を、厳密に使い分けています。

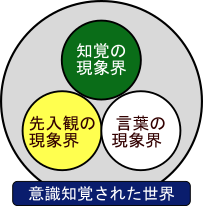

もし、存在する現象界が異なっていたら、この三つは結びつくことが出来ません。異なった現象界に存在する夫々の事象は、互いに独立となって、現象界の壁を越えて、互いに結びつくことはできないからです。

もし、現象界の壁を越えて結びつくことができるなら、それは、背後に(統合された)もっと大きな現象界が存在している事を意味しています。

『外界を意識知覚した現象界』と、『先入観の現象界』と、『言葉の現象界』の三つの現象界が互いに関連し合って、ひとつの統合された現象界、即ち、『意識された世界(仮想現実)』を作り出しています。互いに関連し合うという性質(結びつき)によって、ひとつの統合された現象界が作り出されています。

数学で言えば、夫々の現象界は部分集合です。全体集合の一部です。

| 意識された世界 (金剛般若経の世界) |

|---|

|

| 意識された世界は、知覚された現象界、先入観の現象界、言葉の現象界の三つが、互いに関連し合って構成されています。 この三つの現象界が統合されて、ひとつの意識された世界が作り出されています。 |

言葉で表現できるという事は、(即ち、言葉と結びつくことができるという事は、)それが意識にとっての知覚対象、つまり、脳内部の事象であることを意味しています。そして、それは、先入観と、それへの執着の支配下にあります。

言葉(3)と結びついたイメージ(1)は、先入観(2)の支配下にあります。

注)哲学者の言い訳

「別々の三つの事柄を、同じひとつの言葉で表現するなんて、ルール違反だ。キチンと三つの言葉を準備すべきだ。でないと、哲学的論争が成り立たない。」と反論されるかもしれませんね。

「僕は悪くない。金剛般若経がルールを守っていないのが悪い。」

でも、これは非常に難しい問題です。

そもそも、この三つの言葉を使い分ける為の前提となるべき筈の知識が(現代には、まだ)存在していないからです。背景の知識が無ければ、言葉を使い分ける事も困難です。新しい言葉を作ったとしても、それをコミュニケーションの為の手段として使いこなす事は不可能です。

言葉を言葉として、コミュニケーションの為の手段として使う為には、暗黙の前提条件として、お互いに共通認識を持つ必要があります。その共通認識があって初めて会話は成り立ちます。その共通認識がまだ無いので、言葉を道具として使うには問題が多過ぎます。精々、「世界(1)、世界(2)、世界(3)」と添え字を使って識別するのがやっとです。

哲学者の仕事は、混沌とした世界を切り開いていく事です。その混沌とした世界では、今までの正統的先入観が通用するとは限りません。言葉で表現できるとは限りません。(何が起こるか分からない)ボーダレスな世界です。

言葉の世界とは無関係に、現実の世界は存在しています。

言葉の世界と、現実の世界は、同一ではありません。

言葉が現実を語れるとは限りません。

言葉 ≠ 現実

言葉によって思考するのではなくて、まず、現実に目を向けることが大切です。目の前の現象の「原因と結果の因果関係」を観察することが大切です。

優先順位:現実(因果関係) > 言葉

言葉に頼った思考は、結局、その言葉が作り出している先入観の罠に嵌ります。その先入観の籠の中で右往左往することになります。

意識感覚器官は目に見えません。(眼や耳のように)手で触る事もできません。だから、その存在を確認する事は困難なように思えます。

実際、インド仏教最後期を代表する学者、モークシャーカラグプタの著書『タルカバーシャー』は、次のように述べています。

意知覚(意識感覚器官から生じている知覚刺激)というものは、教典の中に出てくるのであるが、しかし、その存在を確定する証拠はなんらないというのが実状である。

世尊(仏陀)は、「比丘(教団の修行僧)たちよ、色形はときとして二種(の認識)によって認識される。すなわち、眼(視覚)とそれによって引き起こされる意(意知覚)とによってである。」と言われたのである。

通常の経験に適合しないものを述べてみて、いったいなんの役にたつのか、と言うかもしれないが、この場合の目的は、もし意知覚が上述のように定義しうるものならば、なんの誤りもないし、したがって、それによって教典のことばにまちがいのないことも教えられる、ということなのである。

論理のことば (中公文庫)

モークシャーカラグプタ (著), 梶山 雄一 (訳注) P34

彼は、「意識知覚の存在を確認する証拠は存在しない。」と、述べています。

でも、意識が感覚器官である事を確認する方法は、意外と簡単です。

哲学的先入観を無視して、現実に目を向ける事です。目の前の現象の「原因と結果の因果関係」を観察する事です。

人間は、眼や耳などの外部感覚器官で知覚された信号から行動を起こしています。

それと同様に、意識感覚器官で知覚されている信号からも、行動を起こしています。意識された事柄からも行動しています。人は、恨みや憎しみ、思い込みに翻弄されています。死の恐怖に苛まれています。

彼は、意知覚を「通常の経験に適合しないもの」と述べていますが、彼自身は、肝心の「通常の経験」に目を向けていませんでした。「原因と結果の因果関係」に目を向けていませんでした。視覚や聴覚同様、意識知覚からも『行い』が生じている現実に気が付いていませんでした。

彼の理解を妨げていたのは、唯物論的先入観です。手で触る事が出来る物だけが、存在だと思い込んでいました。その先入観の中で、経典の勉強だけをしていたのでしょう。多分、経典の知識だけは豊富だったので、内輪の世界では、そこそこ名を成していたのでしょう。

全ての物事は、因果関係の上に成り立っています。「存在」は、「他の存在」と関連し合って、始めて、「存在」として存在できます。知覚は『行い』を生み出しています。因果関係の連鎖から解放された絶対的存在などありません。そのような因果関係に目を向けていたなら、(行いを生み出している意識知覚の存在に)気が付いた筈でしょう。残念です。

説明が理屈っぽくなったので、もう少し直観的に表現してみます。

(海を泳いでいる)イルカを例に、金剛般若経の話を繰り返してみます。

我々は、(海を泳いでいる)イルカを意識知覚することができます。

水族館に行けば、それを瞼に思い浮かべることができます。

目を閉じても、思い浮かべることができます。

そのイメージには、『イルカ』という名前(名札)が付いています。

そして、(眼からの信号で作り出された)そのイメージを、実体だと思い込んでいます。

我々は、唯物論の先入観を持っています。それ故、「人間は実体を認識している。人間が認識しているものは実体だ。」、即ち、「意識知覚しているものは、実体だ。」と、思い込んでいます。イルカは知覚できるので、「存在している実体だ。」と、思っています。それが証拠に、手で触る事もできます。

しかし、(意識知覚している)イメージ自体は脳内部の事象です。脳内部の存在です。(意識知覚している)イメージも、言葉も、(「実体だ。」と思い込んでいる)先入観も、全て(存在する)実体ではありません。夢と同じように、自らが生じさせたものです。(脳内部の)実体のないものです。

触覚も、そこで生じているものは、神経組織上の電気的パルス信号に過ぎません。それが脳に伝わって、脳内部で組み立てられて、始めて、「手で触れる物」というイメージ(信号の塊)が作り出されています。(手で触る事ができるから)「実体だ。」と信じたい気持ちは分かりますが。

愛も憎しみも、そして、死の恐怖も、実感できます。しかし、それらは、夢と同じように、自らが生じさせたものです。(実感できるが故に、)実体ではありません。そのような実体のないものに拘って、人々は迷いや苦悩を生じさせています。それ故、それらから解放されたいなら、それらへの拘りから離れる事が大切です。

| イルカ |

|---|

|

| イルカを見たら、イルカを思い浮かべる事ができます。 このイメージには、『イルカ』という名札が付いています。 そして、このイメージを、人間は「実体だ」と思い込んでいます。 意識知覚しているものは、実体だと思っています。 「(意識知覚できるが故に、)愛も憎しみも死の恐怖も、存在する実体だ。」と、思っています。それ故、(実体だと思っているが故に、)それらに拘っています。 でも、それらは、全て自らが生じさせたものです。実体ではありません。 全ての事象は実体ではありません。脳内部の事象です。自らが生じさせたものです。「一切は空なり。」です。 自らの欲望が生じさせたものです。 それでも、人々は固く信じています。「(言葉で表現されている)愛も憎しみも死の恐怖も、存在している実体だ。それが証拠に、はっきり実感できる。実感できるから、これ程、確かな事はない!。」と。人々は、(感覚器官からの)知覚に執着しています。 そして、その(意識されている)知覚に基づいて、(笑うに笑えない)様々な見当外れの行動を生じさせています。 問題は、「実体だ。」という錯覚ではありません。その錯覚から『行い』を生じさせている事です。『行い』は『結果』を生みます。 結局、錯覚は(不幸な)『結果』を生み出しています。「迷い」や「苦悩」などの。 |

これを金剛般若経は、次にように表現します。

イルカはイルカに非ず。ゆえに、これをイルカと名づく。

The dolphin is not the dolphin. So, named it dolphin.

(意識知覚している)イルカは(実体だと思い込んでいる)イルカに非ず。故に、これを(言葉で)イルカと名づく。

The dolphin(that is consciously perceived) is not the dolphin(that is thought to be an entity). So, named it a dolphin (in words) .

金剛般若教は、「意識は脳内部の事象(イメージ)を知覚する感覚器官の一種である。」という知識を前提にしています。即ち、意識知覚しているものの正体について述べています。

(意識知覚している)イルカは、(実体だと思い込んでいる)イルカではありません。

だから、これには、『イルカ』という名札が付いています。

もし、実体だったら、意識知覚できませんから、名札を付ける事もできません。

注)金剛般若経が成立した頃は、まだ『空』という便利な用語が確立していませんでした。この為、『空』という用語を使わないで、空を正確に表現する為に、このような理屈っぽい表現になってしまいました。

かなり、論理的に正確な表現ではあるのですが、正確すぎて、現代の哲学者には、宗教的ドグマに見えてしまいました。彼らは、「意識は感覚器官である。」という知識を知らなかったからです。

金剛般若経の作者は、仏教界随一の理論家です。

非常に、論理的に正確に表現されています。不完全な言語体系を使って、よく、ここまで正確に表現できたものだと、感心してしまいます。

この経典を読んで、どうしても解けない謎がありました。

この経典を読んでいると、頭の思考モードが、数学や物理学の本を読んている時のモードに、自動的に切り替わってしまうのです。このモードを使えは、この経典は理解出来ました。他の仏教経典を読んでいる時には感じなかった違和感です。他は、(般若心経や法華経のように、)通常の文学作品などを読む時と同じ通常モードでした。

なぜ、彼はこうような思考が出来たのでしょうか?。何処で、この思考法を身に着けたのでしょうか。

自分の場合、現代に生きています。数学や物理学などの(洗練された)記号論理学的発想には慣れています。この手の文献は、読み慣れています。哲学者のように、言葉に頼った思考だけでなく、言葉に頼らない記号を使った思考法にも慣れています。およそ人間的とは言い難いコンピュータプログラムも組む事ができます。コンピュータという機械を、目的の為の手段として使いこなす事もできます。(極端な場合は、漫画のような、イメージのスナップショットの連続によって構成された思考法も可能です。)

集合論や写像論、コンピュータプログラムなどの多様な思考法も使い慣れています。自分は、哲学者のような言葉を使った思考法だけでなく、多様な思考法にも慣れています。それ故、(哲学者のような)言葉を使った思考法の欠陥と限界も熟知しています。

でも、彼の生きていた時代には、まだ、数学や物理学などの記号を使った思考法は確立されていなかった筈です。ましてや、コンピュータプログラムなど論外です。

唯一、使えた道具は言葉だけでした。しかし、言葉は本質的に非論理的です。日々の暮らしの中で作られたものなので、人間の生き様が強く反映されています。日々の欲望がこびり付いています。そして、その欲望は複雑怪奇です。ひとつの言葉に、相矛盾した複数の欲望がこびりついています。互いに矛盾し合っています。それ故、捉えどころが無くて曖昧です。(言葉は)正確な思考には向きません。

実際、言葉のプロを自認している筈の哲学者も、言葉を思考の為の道具として使いこなしていません。そんな哲学書、今まで読んだことがありません。カントも、マルクスも、ハイデッガーも、西田幾多郎も、みんな言葉にもて遊ばれていました。言葉を道具として使いこなせていませんでした。言葉にこびりついた欲望の存在に気が付いていませんでした。

そんな不完全な道具を使って、よく、ここまで正確に表現できたとは!。

彼は、どこで、この思考法を習得したのでしょうか?

その謎が解けたのは、『空とゼロの同一性』に気が付いた時でした。空とゼロは同じものでした。両者とも、何もない状態を思考対象としています。『存在』に関する形而上学の思考です。「存在とは何か?無とは何か?」を、考える作業です。つまり、空を考える事は、ゼロを考える事に繋がります。だから、必然的に数学的素養も身に着けていたみたいです。

空とゼロは、古代インドの同じ時期に成立しました。ともに、同じ言葉で、「シューニャ」と呼ばれていました。同じ言葉が使われていたので、当時は、区別する必要が無かったのでしょう。

西のアラビアに伝わって数学の『ゼロ』になり、東の中国に伝わって仏教の『空』になったみたいです。空とゼロは、その外観は異なっていましたが、(体の底から滲み出てくる)臭いは同じでした。臭いで分かりました。

もちろん、金剛般若経の頃には、まだ、「シューニャ」は成立していませんでした。でも、その概念は理解していました。もともと、「シューニャ」の概念自体は、原始仏教の初期の頃からありました。あちこちで散見されます。大乗仏教だけの専売特許ではありません。この時代に、より洗練されただけです。

だから、彼は、このような論理的思考法にも慣れていたのでしょう。他の仏典では、感じた事のない意外な違和感でした。

もし、彼が、現代に生きていたなら、きっと、優秀な物理学者になっていたと思います。

社会経験がない

ただし、口減らしの為に、幼くして寺に預けられたのでしょう。社会経験がほとんどありません。欲望まみれの心の機微が一切表現されていません。最初期の原始仏教のような面白味はありません。物理学や数学の本のように、全く味気ない文章です。「ちょっと重たいな。遠慮した方がいいかも。」と思わせてしまう経典です。

般若心経のように、直観的で親しみやすい経典でもなければ、法華経のように、心を揺さぶる経典でもありません。仏教オタクでないと読む気がしない味気ない経典です。

注)『空(シューニャ)』は、まだ成立していなかった。

金剛般若経が成立した時代には、まだ、『空(シューニャ)』という言葉が成立していなかったみたいです。実際、『空』という言葉は使われていません。そのような最初期に説かれた空の哲学です。だから、『空(シューニャ)』という便利な言葉を使わないで空を説くために、四苦八苦しています。逆に、空という便利な言葉に誤魔化されていないので、参考にもなります。

後世の仏教は、『空』という便利な言葉を見つけて安心しています。現実と向き合う努力を怠っています。空理空論の空想の中で、『空』とう言葉を振り回しているだけです。それ故、逆に『空』を分かり辛くしています。『空性』という便利な言葉を作り出して、空性を「空の実体だ。」、「空の真理だ。」と思い込んでいます。

その根底にあるのは、「唯物論と唯識論」への拘りと執着です。この両極端の枠組みの中に、思考を閉じ込めています。この言葉と知識の枠組みの範囲内で、『空』を理解しようとしています。知識として『空』を理解しようとしています。

『行い』として、『空』を捉えようとしていません。『行い』と『結果』の因果関係を観察しようとしていません。残念です。

注)『シューニャ(空 or ゼロ)』は、いつ成立したか?

金剛般若経は一世紀頃、般若心経は、四、五世紀頃成立したと思われています。もちろん、インドの事なので、100年程度の誤差は充分あります。

金剛般若経の頃は、まだ、『シューニャ』は成立していませんでした。でも、般若心経の頃は、成立していました。

般若心経を読んで感じたのは、既に、『シューニャ』は仏教の基礎素養になっていたと見える事です。(落ちこぼれ気味の)学生が、定説を理解するのに四苦八苦している姿を連想しました。

最先端の知識が広く行き渡って、常識的知識になるには、(当時は情報の伝わる速度は遅かったので、)50~100年程度は掛かると思われます。ここから推測すると、『シューニャ』の成立は、二、三世紀頃と思われます。つまり、仏教の『空』と、数学の『ゼロ』が成立したのは、その頃と思われます。

ちなみに、法華経の作者は、新興宗教の超優秀なリクルーターです。

サイコパス的な印象を受けます。

多くの仏教経典は、心が内側を向いています。良く言えば内省的、悪く言えば自閉症気味です。ところが、法華経は、外側を向いています。攻撃的です。仏教には珍しく、外に向かった戦闘的性格を持っています。

多分、新興宗教のリクルーターが、「信者を獲得する」という明確な目的を持っていたからでしょう。人を動かす為の大衆操作の手法を駆使しています。

大衆操作の手法が駆使されている為に、つまり、巧みな例え話が駆使されている為に、まるで、蜘蛛の巣が虫を捉えて弄ぶように、人々の心を捉えて弄んでいます。多くの人々の心を揺さぶっています。

しかも、『嘘も方便』という言葉は、「目的が手段を正当化する。」という極めて危険な考え方です。(この言葉を信じたら、)目的の為なら、何でも許されてしまいます。

この為に、法華経は、鼻薬が効き過ぎて、戦闘的性格の教祖様を生みやすい傾向にあります。欲望の正当化と、人を操る事にしか興味がない身勝手な(しかも、強欲な)サイコパス的な人が目に付きます。しばしば、その身勝手さ故に、カルトと見なされています。法華経を経典にしている教団にカルトが多いのは、決して偶然ではありません。仏教界では、珍しいことです。

大衆操作の手法が駆使されているので、大衆受けはいいのですが、一歩間違うと、(既に勘違いしている教団もあるみたいですが。)、あまり、いい結果は生みません。出来るだけ、速やかに、離れることを希望します。副作用が大き過ぎます。

その結果だけを観察していると、仏教版資本論みたいな経典です。いや、逆ですね。歴史的には、法華経の方が古いので、マルクスの資本論よりも先輩ですね。欲望の正当化の手法がよく似ています。両方とも、『いい。わるい。』の絶対的価値観を使って説かれています。

マルクスは、労働者と資本家の欲望の対立を、労働者の側に立って正当化しました。労働に、絶対的価値があると見なしていました。両者の欲望の対立を『階級闘争』と称して、資本家を暴力で打倒する正当性を主張しました。その結果は当然の結末となりました。独善的独裁政権の誕生です。「あいつはブルジョアだ。階級の敵だ。」と濡れ衣を着せ、共産党内部や民衆の間でも『階級闘争』が行われ、粛清の嵐が吹き荒れてしまいました。

綺麗な言葉で飾られた『理想』ではなくて、『欲望の正当化』という行いが結果を生み出したからです。残念ですが、粛清を経験していない共産党政権はひとつも存在しません。血で血を洗う路線闘争で、自らの正当性を主張して、粛清(物理的に抹殺)しまくった政権ばかりです。

彼は、欲望の正当化(真理)を、誰にでも分かり易く提示してくれたので、熱狂的支持を得ました。多くの狂信的な信者を獲得することに成功しました。しかも説明が、学者好みの「いい、わるい」の論理で構成されていたので、「科学的社会主義」の幻想を作り出すことに成功しました。「科学の果ての宗教」「科学の果ての欲望の正当化、即ち、独裁」を生み出してしまいました。

振り返ってみると、(マルクス主義は、)20世紀に花咲いた「科学教のあだ花」でした。「人間は欲望を持った存在だ。」という現実に目を向けていませんでした。争いは、欲望と欲望の対立から生み出されています。その欲望を言葉で必死に正当化しようとしたから、複雑怪奇になりました。それに翻弄された(科学教の)世紀でした。(科学によって、)兵器の効率も格段に進歩した世紀でした。

物事を、知識によって、合理的に理解することは大切です。少なくとも、盲信に振り回されるよりは遥かにマシです。でも、それによって、「全ては、空っぽだ。」と気付けることとは別問題です。その(盲信や知識への)拘りから離れることが大切です。原因と結果の因果関係に目を向けることが大切です。

法華経も、このような傾向を持っています。戦闘的性格を持った教団を生み易い傾向にあります。結果は、言葉からではなくて、行いから生まれます。言葉は、欲望を正当化する手段としてしか使われていません。

法華経で使われている三つの大衆操作の手法

法華経を、ぱっと読んだだけでも、次の三つの大衆操作の手法に気が付きます。

1. いい悪いの価値観を使っているので、歯切れがよく、理解し易い。

法華経は、仏教経典では珍しく、『いい。悪い。』価値観を使って経典を組み立てています。

多くの仏教経典に見られるような「いい、悪い」が曖昧なフニャフニャ感がありません。仏教経典を読んだら、いつも、「言っていることは分かるけど、それで、何がしたいの?。何が言いたいの?。白黒をハッキリさせろよ。俺は、自分を正当化できる言葉がほしいんだよ。」という消化不良の苛立ちが残ります。いつも、禅問答です。

でも、法華経は、それを感じさせません。寧ろ、「我が意を得たり。」と実感します。「法華経を信ずることは、いい事。」「法華経に反することは、悪い事」と、白黒をハッキリさせているからです。『いい。わるい。』の切り分けが明確です。

人々は、自己の欲望を正当化できるものを常に求めています。法華経は、始めて、『いい。わるい。』の道を示してくれました。願いを叶えてくれました。白黒がハッキリしているので、歯切れがよく、理解し易いのです。

でも、原始仏教では、『いい。わるい。』の拘りから離れなさい。「最終的には、仏教への拘りからも離れることが大切です。」と説きます。仏教への拘りは、教団という組織が生み出している利益への執着に過ぎないからです。そのような欲望への執着からは、多くの副作用が発生してしまうからです。

仏教の根本理念に反しています。

2. 同じ話しが、二度繰り返されている。

法華経は、同じ物語を二度繰り返しています。一度目は物語として、二度目は詩の形で。

この為、復習効果を発揮して、頭に残り易い傾向にあります。

とくに、二度目は詩の形になっているので、論理的思考によってではなくて、感性で理解できるようになっています。相手を、現実や理屈の世界から遮断して、思考停止させて、法華経の世界に引きずり込んでいます。

有難味が醸し出されています。訳文でこれだけですから、彼が語った元の言語では、言葉の微妙な感性と印象が加わって、もっと、もっと、感動的だったと思います。彼には、アジテーターとしての才能があります。

こんな手法、始めての体験です。

3. 「嘘も方便」、「目的が手段を正当化する。」

「嘘も方便」という考え方は、非常に危険な思想です。

「目的が手段を正当化する。」という考え方です。

「人々を救済する目的なら、即ち、尊い教えの布教の為なら、嘘という手段も許される。」という考え方は、想像を絶する副作用を生み出します。非常に危険です。カルトを生み易い下地を持っています。

人間という動物は、そこまで、出来は良くはありません。

現実は冷酷です。(法華経を経典とする)多くの教祖たち(動物)は、『人々の救済』と『自己の欲望』をダブらせて、『人々の救済』を錦の御旗に立て、『自己の欲望』を実現させようとしています。自らの欲望を正当化するには、実に便利な言葉です。この便利な言葉を使って、多くの善良な人々を、自らの欲望の渦に巻き込んでいます。独占欲、支配欲のオナニーの道連れにしています。

性欲に翻弄された教祖様もいました。「魚心あれば水心」で、必ずしも女性が被害者と断言出来ない所が辛い現実ですが。両者とも、性欲と権力欲に翻弄されていました。

物事は、『言葉』によって明らかになっている訳ではありません。ただ単に、『行い』によって、『結果』が生じているに過ぎません。

『行い』そのものが結果を生み出しています。それ故、どのような『行い』をするかが重要です。

「組織(教団)を作る。」という行い自体は、欲望の産物です。組織は、様々な利益を生み出します。お金だけでなく、支配欲、場合によっては性欲も満足させてくれます。宗教教団とて例外ではありません。教祖様たちは、それに翻弄され、しがみ付いていました。

欲望は、いつも、綺麗な言葉で飾られています。『人々の救済』といリベラル好みの綺麗な言葉は、魅惑的過ぎるので間違いを誘発します。みんな、耳障りのいい綺麗な言葉に、よろめいています。

教団(の利益)は、経典によって、理論武装されています。年増女の厚化粧のように、「これでもか、これでもか」と、飽くなき執念によって、言葉を塗り固めています。

『嘘を付く』という『行い』自体が、悲惨な結果を招きます。

言葉が結果を生みだしている訳ではありません。

行いが結果を生みだしています。

綺麗な言葉による欲望の正当化に翻弄されないことを希望します。

法華経は禁じ手を使い過ぎです。

確かに、リクルートの効率が良くなるのは認めますが、その副作用が大き過ぎます。「嘘も方便」は、欲深い教祖様を生み出します。いずれにしても、法華経は、反面教師として、教えらることの多い経典です。(「ミイラ取りがミイラにならなければ」の話ですが。)