意識は、機能的には感覚器官の一種です。

やっと、本題です。

第三段階は、意識器官を持った神経組織に関する考察です。

具体的には、本能的行動でもない、学習された行動でもない、意識された行動について考察を加えます。従って、ここにおける中心テーマは、『意識とは、何か。』です。

5.1 意識とは?

振り返って考えてみるのですが、いったい意識とは、何なんでしょうか。

「彼には、まだ意識がある。」、「彼は、意識を失った。」という言葉の用法は、「彼は気が付いた。」、「彼は気を失った。」という言葉の用法に似ています。

「この問題は、明確に意識しておかなければならない。」、「さほど意識する必要がない。」と言った場合、なにか注意を促しているようにも聞こえます。

「彼は、意識してやった。」、「意識せずに、即ち、無意識にやった。」と言った場合、意識という言葉が付け加わっただけで、なにか作為が加わったような気がします。しかし、これもおかしな話です。なぜなら、やること自体は、人間の作為な訳ですから、意識しようが、しまいが、それは無関係だからです。

もっと奇怪なのは、「自分で、自分を意識しろ。」、「自分を意識しちゃだめだ。」という言葉の用法です。

この言葉を額面どおりに受け取るなら、一人の自分の中に、意識している自分と、意識されている自分の、二人の自分が存在することになってしまいます。

しかし、真面目に考えてみて、そのような馬鹿げたことはありません。なぜなら、自分の体は、一つなのですから。

これを哲学的に考えていくと、更におかしくなります。

そもそも、「意識[1]とは、何か。」を考えているのは、私の意識[2]でしかないからです。

そして、「その『意識[1]とは何か。』を考えている私の意識[2]とは何か。」を考えているのも、私の意識[3]でしかないからです。

そして、更に、「その『意識[1]とは何かを考えている、私の意識[2]とは何か。』を考えている私の意識[3]とは何か。」を考えているのも、私の意識[4]でしかないからです。

そして、更に、更に、「その、その・・・・・。」もう馬鹿らしいのでやめます。

|

| カルビを焼く自分を想像する自分を想像する自分を想像する看護師 |

まるで二枚の平行に置かれた合わせ鏡の世界が、永遠に向かって広がっていくように、この論理は果てしなく発散してしまいます。数学の微積分なら、無限大に向かって発散しても、手品の箱からハトが飛び出すように、ひとつの結論が出ますが、しかし、論理が発散してしまったら、目もあてられません。

苦し紛れに、「我思う。故に我有り。」というデカルトの命題を見つけて、なんだか分かったような気分に浸ってもみますが、しかし、それでも何か、やはり、しっくりきません。寝ていても、考えていなくても、自分は存在しているのですから。

一般的に哲学的見解を無視するなら、意識という言葉は、無意識という言葉の対立概念として使われています。従って、理性的理屈のうえでは、意識とは何かを知りたければ、まず無意識とは何かを知ればよいはずです。

しかし、現実問題として、これもなかなか容易ではありません。なぜなら、無意識とは、意識の対立概念でしかないからです。無意識を知る為には、意識を知らなければいけないからです。堂々巡りです。

視点と気分を変えます。

このように、『意識』は、考えれば、考えるほど、自己矛盾に陥って、おかしくなってしまいます。その矛盾の根本原因が、『意識[1]とは何か?』を考えているのは、自分の意識[2]でしかないからかもしれません。

そこで、この様な論理の堂々めぐりから抜け出すために、目を他に転じます。

この様な思考の空転が起こるのは、ひとえに自分が、言葉と、その言葉によって作りだされた架空の世界にばかり拘って、現実を無視しているからです。

まるで哲学者のように、言葉によって作り出された先入観に捕らわれ、その言葉の範囲内でのみ、思考しようとしているからです。

言葉を振り回す前に、一旦その言葉を傍に置き、自分の足元に目を向けてみる必要があります。タイヤが地面についていなければ、どんなにアクセルを踏んでも、自動車は前に向かっては進みません。言葉を勇ましく振りかざしている哲学者のように、エンジンが空しく唸りをあげるだけです。

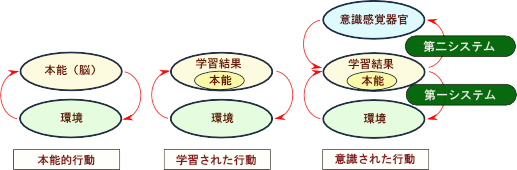

今までの内容を振り返ってみます。

第二段階までの内容においては、これをどの様に眺め回してみても、意識、無意識という二つの対立概念を使って説明しなければならないような事柄は、出てきません。

しかし、だからといって、今までの神経組織が、欠陥を持っていた訳ではありません。いや、むしろ神経組織としてなら、きれいに完結しています。そもそもが、今までの思考においては、この様な概念など必要なかったのです。

それでは、いったい意識とは、何なんでしょうか。

意識、無意識という二つの対立概念を使って説明しなければならない我々人間の神経組織の構造は、いったいどのようになっているのでしょうか。

ここに全く新しい概念を導入しなければならなかったという事実は、そこに何か革命的なパラダイムシフトが起こっていることを予言しているようにも思えます。

フロイトと原始仏教

このことを解く手がかりを、自分は、ジークムント・フロイトと、原始仏教の中に見いだしました。フロイトは、『夢判断』の中で、次のように述べています。

| では、我々の叙述の中で、かつては全能であり、他の全てのものを覆いかくしていた意識に対して、どんな役割が残されているのか。 それはすなわち、心的性質を知覚するためのいち感覚器官以外のものではない。 我々が図式によって示そうとした試みの根本思想に従えば、我々は意識知覚を、省略記号Bw(意識)で現される特殊な一組織の独自な業績としてのみ、捉えることができる。 この組織はそのメカニックな諸性質に於て知覚諸組織Wに似ていると考えられ、それゆえ性質によって興奮させられるが、変化の痕跡を保持することができない。 つまり記憶力を持たない。知覚組織の感覚器官をもって外界に向けられている心的装置は、それ自身が意識の感覚器官にとっては外界であり、この関係にこそ意識の目的論的な存在理由がある。 心的装置の構造を支配しているように見える検問所通過の原理が、ここでいま一度我々の問題圏に入ってくる。興奮の材料は二方向から、意識感覚器官に流入する。 そのひとつは、知覚組織からであって、知覚組織の、性質によって制約された興奮は、たぶんある新たな加工を経て、しまいには意識感覚となるのだろう。 いまひとつは心的装置自身の内部からであり、その諸過程は量的なものであるが、それがある種の変化を受けて到達した場合には、快及び不快の性質系列として感じとられる。 出典「夢判断(上、下)」 S.フロイド著 高橋義孝、菊盛英夫訳 日本教文社 |

つまり、意識とは、自己の心的装置そのものを知覚対象とした感覚器官であり、その知覚すべき情報は、二方向から流入している。そのひとつは、知覚諸組織からのものであり、もう一つは心的装置そのものの内部からのものであると述べています。

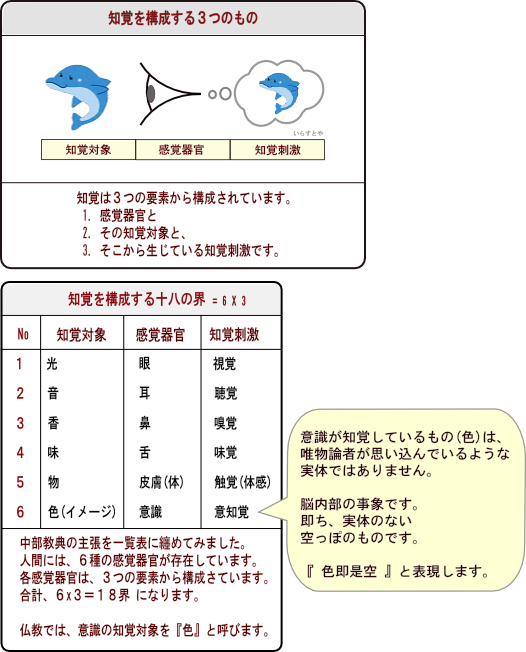

また、原始仏教でも同様に六根といって、我々人間には、眼、耳、鼻、舌、身体、意の六種の感覚器官(六根)が存在することを説きます。

原始仏教教典である『スッタニパータ』には、次のような一文があります。

| 雪山夜しゃが言った。「何があるとき世界は生起するのか?何に対して親愛をなすのか?世間の人々は何ものに執着しており、世間の人々は何ものに害(そこな)われているのか?」 師(ゴータマ)は答えた。「雪山に住むものよ。六つのものがあるとき世界が生起し、六つのものに対して親愛をなし、世界は六つのものに執着しており、世界は六つのものに害われている。」 「それによって世間が害われる執着とは何であるのか?お尋ねしますが、それからの出離の道を説いてくだされ。どうしたら苦しみから解き放たれるのであろうか。」 「世間には五種の欲望の対象があり、意(の対象)が第六であると説き示されている。それに対する貧欲を離れたならば、すなわち苦しみから説き放たれる。」 注)ゴータマ 日本では、通称、釈迦と呼ばれている仏教の開祖の本名です。彼は、ヒマラヤ山麓の釈迦族の出身のようです。 出典「ブッタの言葉(スッタニパータ)」 中村元訳 岩波書店 |

つまり、我々人間には、眼、耳、鼻、舌、身、意の六種の感覚器官(六根)と、それに根ざした六種の欲望が存在し、その六種の欲望に対するむさぼりが苦しみの原因となっている。だから、その六種の欲望へのむさぼりから離れることが、苦しみから解き放たれる道であると説いております。

それ故、仏教では、『六根清浄(ろっこんしょうじょう)』と唱えます。「六種の感覚器官(六根)から生じている六種の欲望を清めなさい。」と教えます。

また、次のような一文もあります。パーリ語大蔵経の中部教典の中の一文です。

| アーナンダよ、次にあげる十八の界(構成要素)、すなわち、眼と色形と視覚、耳と音と聴覚、鼻と香りときゅう覚、舌と味と味覚、皮膚と触れられるべきものと触覚、心と概念と意識の諸界がある。 出典「バラモン教典 原始仏典」 中央公論社 |

原始仏教では、我々人間の知覚は、感覚器官と、その感覚器官の知覚対象と、そこから生じる知覚刺激の三つの要素から構成されていると考えています。

たとえば、視覚は、眼という感覚器官と、その知覚対象である色形と、そこから生じている視覚という知覚刺激の三者によって構成されています。

人間の感覚器官は、6つありますから、知覚は、全部で、3*6=18 の要素によって構成されます。

|

いま問題となっている意識知覚も、意識という感覚器官が、心的システム内部を知覚対象として、生じた結果であると主張します。仏教では、意識の知覚対象を、『色』と呼んでいます。現代語に訳すと、頭の中の『イメージ』のことです。

仏教は、他の哲学と異なって、我々人間には、眼、耳、鼻、舌、触の五感以外に、第六番目の感覚器官である意識が存在しており、この意識感覚器官が、人間ゆえの様々な苦悩を生じさせていると主張します。

また、あまりいい例ではありませんが、次のような一文もあります。

インド仏教最後期を代表する学者、モークシャーカラグプタの著書『タルカバーシャー』の中の一文です。

彼は、仏教哲学の形式的側面については、よく精通していたようですが、しかし、仏教自体については、結局、言葉に邪魔されて、理解できなかったようです。それ故、彼の言葉は、仏教哲学の特異性をかいまみせてくれます。

| 意知覚というものは、教典の中に出てくるのであるが、しかし、その存在を確定する証拠はなんらないというのが実状である。世尊(仏陀)は、「比丘(教団の修行僧)たちよ、色形はときとして二種(の認識)によって認識される。すなわち、眼(視覚)とそれによって引き起こされる意(意知覚)とによってである。」と言われたのである。 通常の経験に適合しないものを述べてみて、いったいなんの役にたつのか、と言うかもしれないが、この場合の目的は、もし意知覚が上述のように定義しうるものならば、なんの誤りもないし、したがって、それによって教典のことばにまちがいのないことも教えられる、ということなのである。 |

次の作業

以上のようなフロイトと原始仏教の現代の常識に反した主張から、自分はすぐに次の作業に取り掛かることができます。

それは、前の第二段階の内容に、この見解を付け足す作業です。この思考作業は言葉によって進めるよりも、直接図に書き込んだほうが早く結論が出ます。

- まず、意識と呼ばれる感覚器官を仮定します。

- この感覚器官は、自己の神経組織内部を知覚します。

- そして、この知覚された情報は、また元の神経組織に還流します。なぜなら、この意識器官自身が、この神経組織に属する感覚器官だからでする。

| 既存の脳システムに、意識感覚器官を付けたす作業 |

|

この図から、自分はあっけない大発見をします。そこには、二組の制御システム系が存在しているからです。(注1)

2カ所で、情報のフィードバックが起っています。

元からあった情報のフィードバック系、即ち、この肉体の生存と行動を支えるための制御システム系を、『第一システム』と呼び、意識感覚器官によって作り出された制御システム系を『第二システム』と呼ぶことにします。フロイトも、前者を第一組織、後者を第二組織と呼んでいます。

そして、この第二システムが、どのような働きをしているかを、詳しく調べていきます。

| 前へ | Top | 次へ |

| 注1) | 今まで、散々、『基本的思考形式』とか、『本能』、『学習』とかの意味不明の退屈な話を、延々と続けてきた理由も、実は、ここにあります。この思考方法と、その結果を説明したかったからです。 意識器官は、過去の延長線上にあることを、説明したかったからです。 本能的行動と、学習された行動の生物学的意味が明確になって、初めて、新システムの意味と存在理由が明確になります。 現代生物学は、この辺りの情報の整理が不充分です。 |