生物進化の理論

生命現象に関する理論を作り、

その一部として、生物進化を論じました。

生命現象に関する理論を作り、

その一部として、生物進化を論じました。

2019/08/08 うつせみ

生物進化は、種レベルの自己保存系の環境変化への適応行為です。

ここでは、種を自己保存している物理的メカニズムについて論じます。

具体的には、今西錦司(敬称略)の『棲み分け理論』と、木村資生の『中立説』を、物理学の『場の理論』と、工学の『制御工学』の知識を使って統一し、大進化や適応放散、絶滅の物理的メカニズムの定性的説明を試みます。

今までと発想が違い過ぎているので、違和感を感じるかもしれません。

生命現象を、他の物理学理論同様に、時間と空間の関数として記述することを目指しています。そして、その一部として、生物進化の現象を論じています。興味の中心は、あくまでも、生命現象です。

生物進化の現象は、生命現象としては、ごく平凡な(自己保存系の)環境変化への適応行為です。

この現象が他の生命現象と異なって特殊なのは、次の三点のみです。

「保存されている自己は何か」と、「時間尺度の問題」、そして、「自己保存系の物理的メカニズム」の三点です。

仮定0:生命現象は、自己保存系の環境変化への適応行為です。

仮定1:生物進化の現象は、生命現象の一部です。環境変化への適応行為の一種です。

この現象が他の生命現象と異なって特殊な点は

保存されている自己は何か?

まず、最初に問題になるのが、(生命現象が自己保存系の環境変化への適応行為なら、)この現象で保存されている自己は何かです。

ダーウィンも今西錦司も述べているように、生物進化は、種の起源や種の変遷に関する現象です。そこで、環境の変化に合わせて、姿形を変えながら保存されているのは、種の命です。生まれて、そして変遷し、絶滅しているのは、種の命です。個体の命ではありません。

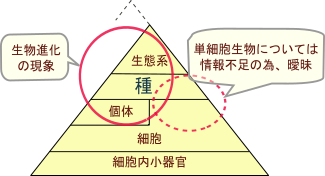

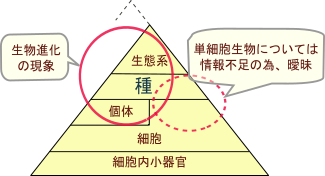

(生命現象を支えている)自己保存系は、地球上の生態系では階層構造を持っています。

最も下位の自己保存系が細胞です。

この細胞の集合によって個体レベルの自己保存系が構成させています。

そして、その個体の集合によって、種(ゲンプール)のレベルの自己保存系が構成されています。

その種の集合によって、生態系レベルの自己保存系が構成されています。

生物進化の現象は、このような階層構造の中で、種のレベルの自己保存系の環境変化への適応行為であると考えられます。即ち、そこで保存されている自己は『種』です。

なお、単細胞生物に関しては、情報が不足している為、解りません。

| 自己保存系の階層構造 |

|---|

|

| 地球上の生態系においては、自己保存系は、階層構造を持ちます。 最も下位の自己保存系が細胞です。 細胞の集合によって、個体レベルの自己保存系が構成されています。 個体の集合によって、種のレベルの自己保存系が構成されています。 生物進化の現象は、このような生命現象を構成している自己保存系の階層構造の中で、 種のレベルでの自己保存系の様々な環境変化への適応行為です。 なお、単細胞生物について、情報不足の為、詳細は分かりません。 |

生物進化の現象は、種レベルの自己保存系の環境変化への適応行為です。

我々人間は、個体レベルの自己保存系なので、ついつい個体(自分)に執着しがちですが、個体の命は、短い期間で、生死を繰り返しています。悠久の進化の歴史の中で、自己は保存されていません。悠久の時の流れの中で保存され続けているのは『種』です。そして、絶滅しているのは、種の命です。

生命現象で重要な自己保存系は、細胞と種です。

個体は、細胞の集合体(群体)が、機能分化して、特化したものです。生命現象のキーになる重要な自己保存系ではありません。

例えるなら、シロアリのコロニーのようなものです。シロアリの各個体は、コロニーを離れては生存できないように、個体を構成する各細胞は、個体を離れては生存できません。群の構成員になることでしか生存できません。

しかし、こうような中間的自己保存系は、生命現象を詳細に観察すれば、結びつきの強弱を別にすれば、たくさん見つけることができます。個体は、そのような細胞と種の間に位置する中間的自己保存系のひとつに過ぎません。機能分化が進んでいるので、相互に依存し合わないと生存できない。つまり、その相互の依存関係が特に強い自己保存系であるだけです。

それでも、ミミズのように体の作りが比較的単純な場合、ふたつに分断すれば、ふたつの個体が再生します。群体と個体の境界線は曖昧です。機能分化が進めば進むほど、群体(個体)は高機能化しますが、その代償として、可能性と自由度は失われます。各細胞は、強く群体の秩序に依存してしまいます。群体の一部品としてしか、生きていけなくなります。

結果、リベラリストが最も恐れる全体主義の悪夢、大量のアポトーシスが起こっています。細胞は、個体を維持する為に、大量に(自己犠牲で)死んでいます。新陳代謝という名目で。

個体は、細胞から見れば、全体主義の権化です。

個体レベルの自己保存系に拘ることは、生命現象全体の見通しを誤ります。それは、個体レベルの自己保存系が、個体の生み出す欲望に拘っている結果に過ぎません。冷静に観察されることを希望します。

ちなみに、自然選択説は、個体の生死が選択されることによって、進化が起こると主張しています。あくまでも、個体中心の考え方です。

時間尺度の問題

次に問題となるのが、時間尺度です。

生物進化は、非常に時間尺度の長い現象です。数万年から、数百万年かけて起こる現象です。どんなに控え目に見ても、その最小目盛は、1000年とか、1万年です。1000年間、定点観測して、やっと、その痕跡を確認出来る程度です。

生物進化は、非常に時間尺度の長い現象です。数万年、数百万年かけて起こります。

しかし、それに対して、人間の一生は、高々50年、100年程度です。極端に短過ぎます。

この為、原因から結果に至る時間間隔も長く、我々人間の一生程度の短い観察時間の範囲内では、その原因と結果の因果関係を観察することは困難です。

ともすると、原因が確認できないので、原因もなしに、突然、起こってしまった現象、即ち、『突然変異』に見えてしまいます。突然変異は、『原因も無しに、突然起こった現象』では無くて、進化の時間尺度に比べて、我々の観察時間が極端に短過ぎる為に、原因と結果の因果関係を観察できないだけです。

例えば、秒針が一秒刻みの時計を、0.1秒だけ、観察してみて下さい。一秒間に1回しか、秒針は進まないので、普段は、止まっているようにしか見えません。何度見ても、止まっているようにしか見えません。でも、たまたま、偶然に、観察時間が合うと、突然、秒針が動きます。多分、観察者は驚くと思います。何の脈絡もなく、突然、動いたので。

なぜ秒針が動いたのか、その時計の仕組みを理解する為には、最低でも、数分間程度は観察し続ける必要があります。現象の時間尺度に見合った観察時間が必要です。

生物進化の現象も、観察結果から、現象の仕組みを理解する為には、最低でも、数万年の定点観測が必要です。一方、人間の一生は、高々、50年か100年程度です。ダーウィンからでも、まだ200年しか経っていません。現象の時間尺度に対して、観察時間が、あまりにも短過ぎます。これが、進化を理解できない根本的原因です。

そもそも、人間という動物は、進化現象に組み込まれたいち歯車に過ぎません。現象全体を俯瞰できる神の立場にはありません。

ちなみに、突然変異説は、『突然』という言葉の曖昧さを利用したトリックです。因果関係を理解できない現象が、突然、起こった場合に使います。因果関係の鎖を断ち切るテクニックとして利用されています。天地創造神話の一種です。

生物が変異する原因

生物が変異する原因はふたつあります。適応の為の変異と、システムの故障による変異(奇形)のふたつです。このふたつは、生物にとって最も重要な生と死の問題で、結果が正反対になります。適応の為の変異は生存に繋がりますが、奇形による変異は死に繋がります。

| 生物が変異する原因 | ||

|---|---|---|

| 現象 | 原因 | 結果 |

| 現象1 | 適応の為(自己保存) | 生 |

| 現象2 | システムの故障 | 死 |

いくら観察時間が短か過ぎて、原因と結果の因果関係が観察できないからと言って、(観察された事実に基づいているからと言って、)このふたつを『突然変異』の一言で混同するのは暴論です。

生命現象で最も重要な生と死の問題で、結果が正反対になります。

自己を保存する仕組み

最後に問題となるのが、自己保存の仕組みです。即ち、制御の仕組みです。

自己保存系の物理的な仕組みが問題です。その制御素子は、コンピュータのような半導体なのか、或いは、脳のような神経細胞なのかです。

進化は、DNAと呼ばれている制御素子を使った制御システムです。この制御システムを使って、種が自己保存されています。

進化は、DNAと呼ばれている制御素子を使った制御システムです。

ここでは、このDNAを使った制御の仕組みとして、進化を論じています。生命現象を支配している制御原理を明らかにし、それを、進化現象に適用して、具体的問題を解いています。適応放散や絶滅などの大進化の仕組みも、このDNAを使った制御の仕組みとして説明します。

ちなみに、脳と生物進化は、その物理的手段は異なっていますが、同じ生命現象として同じ制御原理に支配されています。その生物型制御原理に基づいたロボットを作成することも、ここでの目標のひとつです。

現在、生命現象が記述可能な制御理論の開発を、進化論と同程度の優先順位で急いでいます。

以上、この三点だけが、特殊です。

ネオ・ダーウィニズムは疑似科学です。

なお、現代の正統派進化論は、自然科学の理論ではありません。疑似科学です。

その主張は、物理的作用の因果関係に基づいていません。物理的因果関係に基づいていないので、実験によって、その正しさも、そして間違いも、両方とも証明することができません。いつも、結果論による後付け理屈に終始しています。「いい」理由見つけて、尤もらしい理屈を付けています。まるで、頭の体操やってるみたいです。

正統派進化論は、物理的作用の因果関係に基づいて記述されていない。

『いい。わるい。』の価値観を使った結果論で説明しています。

その本質は、トートロジー です。

自然選択説は、『いい。わるい。』の価値観を使って説明されています。

童話の赤ずきんは、『よいこの赤ずきん』と『わるい狼』によって構成されていますが、これと同じ説明方法です。どちらも、『いい。わるい。』の価値観を使って物語を組み立ています。

理解し易い原因も、そして、人々から絶大な支持を得ている原因も、ここにあります。思考パタンが童話と同じで、理解し易いからです。

その論理構造は、およそ自然科学と呼べるような代物ではありません。どちらかと言えば、童話や宗教上の教義に近い疑似科学です。あまりにも、素朴過ぎます。

その騙しのテクニックの詳細は、『ネオ・ダーウィニズム批判』をご参照下さい。

生命現象は、生物と環境との相互作用の上に成り立っています。

環境が生物に影響を与えると同時に、生物も環境に影響を与えています。その関係は相互的なものです。一方的なものではありません。

例えば、地球上に存在する酸素は、最初、生命活動の結果生成された『猛毒の産業廃棄物』でした。地球の環境は、現代の公害と同じで、当時、主流だった嫌気性生物にとって、生存に不適切な方向に向かって変わってしまいました。現代に例えるなら、突然、塩素ガスを撒き散らす生物が発生したようなものです。

ところが、その有害な新しい環境に適応して、好気性生物が、進化、発展してきました。

環境 -> 生物 -> 環境 -> 生物 -> 環境 -> .... ∞

生命活動は、環境に何らかの痕跡を残しますが、今度は、その痕跡が生命活動に影響を与えてしまいます。その関係は、相互的で、循環的なものです。この生物と環境との間で起こっている相互作用を、重力相互作用や電磁相互作用の類推から、生命相互作用と呼ぶことにします。

生命相互作用の物理的意味については、『生命相互作用の物理学的意味』を参照下さい。思考過程が、常識から逸脱して、少しだけ狂気じみています。

| 生命現象の構造 |

|---|

|

| 生命現象は、生物と環境との相互作用の上に成り立っています。 互いに影響し合い、作用が循環しています。 |

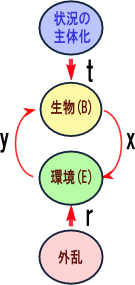

生命相互作用はフィードバックしています。

この生物と環境の間で起こっている生命相互作用は、フィードバックしています。このフィードバック過程が、自己保存系を構成しています。即ち、生命現象とは、自己保存系の様々な環境変化への適応行為です。

解り易い言葉を使えば、生物は、生き物です。生きる為に、即ち、自己を保存する為に、環境変化に適応しています。環境との相互作用を通して、環境との相対関係を、自己に都合のいいある一定の状態に保とうとしています。

もし、適応の為の努力(生きる努力)を放棄したら、速やかに、環境に同化されてしまいます。即ち、死にます。

ブロンズの像がブロンズの像であり続ける事と、生物が生物であり続ける事は、本質的に異なった現象です。どちらかと言えば、ローソクの炎がローソクの炎であり続ける事に似ています。そこで、化学反応が一定速度で起こり続けている為です。

ローソクの炎を構成している物質は常に入れ替わっていますが、生命も新陳代謝によって常に入れ替わっています。

ブロンズの像は、逆に入れ替わっていません。いや、入れ替わらないで固定していることが、唯一の存在理由です。

このような生物の姿を、物理的作用の連鎖として図解してみます。

生物から環境に向かう作用を『x』と、記号で表現します。

反対に、環境から生物に向かう作用を『y』と表現します。

そうすると、先ほどの生命相互作用は、下図のようになります。

作用が循環しています。この作用の循環が自己保存系を構成しています。

| 生命相互作用のフィードバック |

|---|

|

| 生物と環境との相互作用はフィードバックしています。このフィードバック過程が自己を保存する為の制御システムを構成しています。 環境は、生物からの作用以外に、生物の存在とは無関係な原因によっても変化しています。例えば、天体の衝突です。このような外乱によっても環境は変化しています。 このような外乱に対抗して、生物と環境との相対関係を一定に保つ為に、生物の側は、状況の主体化という作用を生じさせています。この作用を今西は『状況の主体化』と、フロイトは「テンション」と呼んでいました。この外乱と状況の主体化によって、生物と環境との間で起こっている相互作用のフィードバック過程は、一定の状態に保たれ続けています。詳細は、「制御工学の理論」を参照。 信号 x:生物から環境へ向かう作用 信号 y:環境から生物へ向かう作用 信号 r:外乱。生物の存在とは無関係な環境に働く作用 信号 t:今西が主張する『状況の主体化』という作用。(フロイトが『テンション』と呼ぶ作用) 環境と生物の関数表現 環境:y = E(x,r) 生物:x = B(y,t) 環境からの出力 y は、生物からの作用と外乱の関数となっています。 生物の作用も同様です。環境からの作用と状況の主体化の関数となっています。 |

このフィードバック過程が、自己を保存する為の制御システムを構成しています。

生命現象を記述する作業は、形式的には制御工学の問題です。そこで、この現象を記述可能な制御理論の構築を急いでいます。

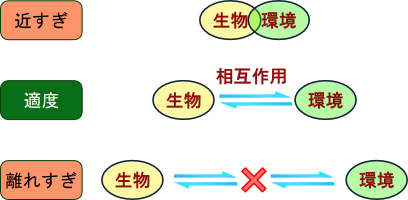

生物にとって自己を保存するとは。

生物にとって自己を保存するとは、生物と環境との相対関係を、生物にとって都合のいいある一定の状態に保ち続けることを意味しています。

例えば、温度環境を例にとれは、夫々の生物にとって快適な温度は異なっています。寒さに強い生物もいれば、弱い生物もいます。一方、温度は常に変化しています。この為、移動が可能な動物の場合、最適な温度帯の場所に常に移動しています。寒ければ暖かい場所に、暑ければ涼しい場所に移動しています。常に、身の回りの温度が、快適な温度になるように努力しています。

移動できない場合は、ホルモンなどによって、体質を変えています。

| 生物と環境の距離 |

|---|

|

| 生物は、環境との相対関係が、生物にとって都合がいい一定の距離になるように、適応しています。 近すぎると環境と同化してしまいます。(死んだら土に帰ります。) 逆に、離れすぎると環境からの打撃が大きくなり、破壊されます。 常に、適度な距離を保つ必要があります。付かず離れず 一方、環境は生物の都合を無視して、勝手に変化しています。 この為、自己を保存する為には、生物の側が変化して、距離を一定に保つよう努力する必要があります。 このような生物の努力を、世間では『適応行為』と呼んでいます。 |

近すぎると、環境に同化されます。死んだら、土に帰っていきます。自己と環境との境目が曖昧になります。

遠すぎると、環境の暴力に翻弄されます。寒すぎると凍死します。熱すぎると、熱射病になります。自己が破壊されます。

遠過ぎても、近過ぎても、自己は保存できません。常に、環境との距離を、自己にとって都合がいいある一定の距離に保ち続ける必要があります。

このような生物の姿を、世間では『適応行為』と呼んでいます。

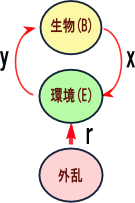

外乱

環境は、生物の存在とは無関係な外乱によっても変化しています。

| 生命現象と外乱 |

|---|

|

| 環境は、生物の存在とは無関係な外乱によって、変化しています。 |

外乱の主なものとしては、以下のものが考えられます。探せば、まだまだ、あると思います。これらは、生物の存在とは、全く関係がありません。

早い話が、今話題の気候変動の原因です。

とりあえず、可能性をリストアップする作業から始めましょう。

注)現代人が心配しているCO2は、果たして、気候変動にどれだけ関与しているのか不明です。ただ単に、鬼の一匹をを見つけたので、ハシャイでいるだけのような気がします。現実の気候変動は、非常に多くの変数に支配された複雑な現象系です。CO2ひとつだけで語れるほど、単純な現象系ではありません。実際、過去の地球の歴史は、温暖化と寒冷化を繰り返しています。しかし、そこに明確な規則性や周期性を見出す事ができません。その原因は、変数が多過ぎる為と思われます。多くの変数の総和として、気候変動が起こっている為です。

「気候は常に変動するものだ。」という前提条件の方が、今の温暖化を理解するには適切なような気がします。原因は分かりませんが、たまたま、今のこの瞬間は、温暖化に振れているだけかもしれません。だから、世間を賑わしているだけ。つい先日までは、『核の冬』を心配していました。

温暖化を心配するのではなくて、「気候は常に変動するものだ。」を心配した方が現実的です。

いつ、寒冷化に振れて、農業に壊滅的打撃を与えるかもしれません。食料不足による飢饉に見舞われます。歴史が教えるように飢饉は戦争の原因です。

温暖化に浮かれていないで、リスク管理を怠りなく。

環境は、生物の都合を考慮してくれません。

環境は、生物の都合を考慮してくれません。いや、寧ろ、無視して勝手に変化しています。外乱も、自己を取り巻いている他の生物たちも、自己とは無関係に振る舞っています。

この為、環境との相対関係を一定に保って自己を保存する為には、生物の側が積極的に動いて変化する必要があります。

例えば、動物たちは、暑ければ涼しい木陰に、寒ければ暖かい陽だまりに移動します。常に、自己にとって最適な温度帯に留まり続けようとします。自ら行動して、環境との相対関係を、自己にとって都合がいい状態に保とうとします。温度環境は生物の都合を考慮して変化している訳では無いからです。無視して、一方的に変化しているからです。

自己保存の為、生物が、時間の運命論に逆らって積極的に動ける原因は、物理時間が2種類存在している為です。

この生物の側が、自ら変化して、環境との相対関係を一定に保つ行為を、世間では一般に、『適応行為』と呼んでいます。

生物は、進化論者が考えているような受身的存在ではありません。自ら積極的に動く能動的存在です。生物の都合を無視して勝手に変化している環境に合わせて、自らも能動的に変化しています。自ら変化することによって、生物の都合を無視して勝手に変化している環境との相対関係を一定に保っています。その力は、ささやかではありますが。

このような主張は、ラマルキズムと批判されるかもしれません。科学的迷信を捨て、冷酷に、現実に目を向けることを希望します。

自己保存系の階層構造

この自己保存系は、地球の生態系においては、階層構造を持っています。

最も下位の自己保存系が細胞です。

その細胞の集合によって、個体レベルの自己保存系が構成されています。

その個体の集合によって、種のレベルの自己保存系が構成されています。

そして、最上位には、この種の集合によって、地球上の生態系が構成されています。

生物進化は、この階層構造の中で、種のレベルの自己保存系に関する現象です。

| 自己保存系の階層構造 |

|---|

|

| 地球上の生態系においては、自己保存系は、階層構造を持ちます。 最も下位の自己保存系が細胞です。 細胞の集合によって、個体レベルの自己保存系が構成されています。 個体の集合によって、種のレベルの自己保存系が構成されています。 生物進化の現象は、種のレベルでの自己保存系の様々な環境変化への適応行為です。 なお、単細胞生物に関しては、情報が不足している為、解りません。 |

この自己保存系の階層構造は、詳細に観察すれば、もっと、複雑な構造をしています。

単細胞生物が集まった群体や、シロアリのコロニー、オオカミや人間の群れも、個体同様に、自己保存系の一種です。その結び付きは、個体ほど強固ではありませんが。

細胞が集まって構成する自己保存系は、結構、臨機応変で、フレキシブルです。個体やコロニーのような強い結びつきを持った自己保存系もあれば、群体や、群れのような緩やかな結びつきの自己保存系もあります。オオカミや人間の群れは、纏まれば、より強い力を発揮しますが、一匹オオカミのように、単独で暮らすこともできます。理想は群れの一員になることですが、単独でも何とかなります。その結び付きは、柔軟で穏やかです。

人間やオオカミは、群れの一員になった時に最大能力を発揮します。現代社会は、情報通信によって結びついた巨大な群れです。群れの巨大化と共に、共有する情報量が増えて、社会の変化が加速しています。変化速度は、共有する情報量の2乗に比例しているように見えます。もっとも、人間はバカだから、その変化について行けてませんが。人間の能力よりも、変化速度の方が上回っています。

生物の宿命として、集まれば、様々な階層の自己保存系を構成する傾向にあります。その結び付きの強さも、様々です。

個体中心の固定概念に囚われるのは危険です。人間は、個体レベルの自己保存系なので、ついつい、個体に興味がいってしまいますが、実際は、様々な自己保存系で溢れています。それらは、互いに、階層を成して、関連し合っています。その結び付きの強さも様々です。個体に執着すると、現実を見誤ります。

生命現象の基本をなす自己保存系は、種と細胞です。個体ではありません。個体は、細胞が集まって構成された群体が、シロアリのコロニーのように、機能分化、統合されて、より、高度化したものです。種と細胞の間に位置する中間的自己保存系にすぎません。生物学的には、特別視する理由は何処にも見当たりません。唯一特別な点をあげるとしたら、「我々人間は個体レベルの自己保存系だ。」という事実だけです。

組織の階層構造について

このような組織の階層構造は、『全体主義』、『個人の権利と自由の否定』として、忌み嫌われるかもしれませんね。でも、これは冷酷な現実です。

我々個体だって、細胞から見れば、冷酷な全体主義者です。秋になれば、木々は木の葉を落としますが、木の葉も生きている細胞です。人間の体も、大量のアポトーシス(細胞死)の上に成り立っています。新陳代謝で常に入れ替わっています。新陳代謝と言えば前向きで聞こえはいいですが、現実は大量の細胞死です。個体が生き残る為に、末端の細胞を犠牲にするなんて言語道断です。全体主義の権化です。(でも、自分は個体なので、個体の悪行は例外だと思っています。)

辛いことに、この関係は、種と個体との間でも成り立っています。種が生き残る為に個体が犠牲になっています。魚は膨大な数の卵を産みますが、生き残るのは極わずかです。大部分は、個体本来の性能を発揮する前の卵や稚魚の段階で死にます。自然選択も糞もありません。それ以前の問題です。死の確率よりも生の確率が上回れば種は生き残れますし、逆だと絶滅します。運不運の問題です。失われるリスクを見込んで、最初から膨大な数の卵を産んでいます。

しかし、種が生き残っている限り、個体の再生はいくらでも可能です。逆は不可能ですが。葉っぱを落とした木々も、来年新たに芽を吹けばいいだけです。葉っぱから木々の再生は不可能ですが、木々から葉っぱの再生は可能です。

雨が降る時もあれば、晴れる時もあります。辛い現実を生き残り、条件が良くなったら、大いに繁殖すればいいだけです。冷酷な組織の原理が成り立っています。

思想信条やリベラルの綺麗事とは無関係です。特定の主義主張にしがみつくと、現象の全体像を見失ってしまいます。先入観に惑わされないで、現実に目を向け、克服されることを希望します。

単細胞生物について

単細胞生物と種の関係は、データ不足からよく分かりません。

多細胞生物の場合、高機能化しているので、つまり、(言葉を変えれは、)特殊化しているので、その代償として遺伝子の汎用性が落ちています。この為、種が異なれば遺伝子も機能しなくなって、種の境界線が明確になっています。種とゲンプールを同一視しても、ほとんど、問題ありません。

ところが、単細胞生物の場合、仕組みが単純なので、逆に遺伝子の汎用性が高くなっています。遺伝子を別の単細胞生物に移しても、機能してしまいます。遺伝子の水平伝播が頻繁に起こっています。種の境界線が曖昧です。ゲンプールを共有する生物の集まりを厳密に定義することが困難に見えます。

このような事情で、ここでは、単細胞生物の進化については論じていません。あくまでも、種の境界線が明確な多細胞生物の進化についてのみ論じています。

単細胞生物の進化の場合、(多細胞生物とは別の)もっと柔軟な発想が必要かもしれません。姿形が異なっているので、その仕組みも、当然、その外見の相違と同程度に異なっている筈です。何にでも効く万能の風邪薬はありません。道具(理論)は、使い道が限定されています。

(ウィルスは、単細胞レベルでの遺伝子共有の仕組みではないかと疑っています。)

進化は、種のレベルでの自己保存系の、環境変化への適応行為です。

生物進化は、このような自己保存系の階層構造の中で、種のレベルの自己保存系の振る舞いに関する現象であると考えられます。即ち、今西も述べているように、「そこで保存されている自己は、種である。」と考えられます。

悠久の時の流れの中で、保存されているのは、個体の命ではなくて、種(ゲンプール)の命です。

個体を構成する各細胞は、個体を自己保存する為に、新陳代謝によって、生死を繰り返しています。細胞の命は永遠ではありません。常に、個体を護る為に、死んでいます。これと同じように、種を構成する各個体は、種を自己保存する為に、生死を繰り返しています。多くの個体の命が、種の為に犠牲になっています。

自己保存系の階層構造の各所で、相同な関係を見出すことができます。細胞と個体の間に成り立っている関係は、個体と種の間でも成り立っています。

細胞が個体の一部としてしか生きられないように、個体も、また同様に、種(ゲンプール)なしでは、存続することができません。

生物にとって、環境とは、自己の生存に影響を与える全ての外部要因を意味しています。

従って、それは、水や温度などの物理環境だけでなく、食物連鎖に代表されるように、他の生物たちの存在も、環境として重要な意味を持っています。

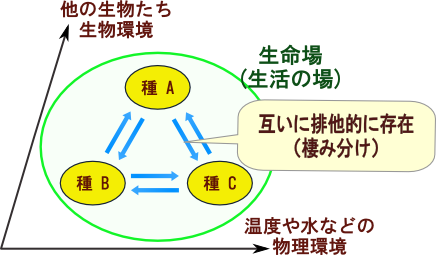

この為、思考形式上は、生物たちの存在している場は、物理環境と生物環境という2つの独立変数から構成された抽象的2次元空間を構成します。今西は、この抽象的2次元空間を、『生活の場』と呼んでいます。

生活の場は、数学的には、独立変数が2個なので、2次元空間を構成します。

生命場(生活の場)

生物にとって環境とは、自己の生存に影響を与える全ての外部要因を意味しています。

具体的には、物理環境と生物環境という2つの独立変数から構成された抽象的2次元空間を構成しています。

この2次元空間を、今西錦司は『生活の場』と呼んでいます。

物理学的には、重力場、電磁場の類推から、生命相互作用によって構成された『生命場』と呼ぶのが適切です。

| 生命が存在している場の物理的構造 |

|---|

|

| 生命の存在は、物理環境と生物環境から大きな影響を受けています。 この2個の独立変数から構成された抽象的2次元空間を今西は、『生活の場』と呼んでいます。 この場の中に存在する生命は、互いに排他的に存在しています。即ち、排他律(棲み分け)が起こっています。 この場の変動に対する自己保存系の振る舞いが、即ち、生命現象です。 |

今西の『棲み分け理論』は、この抽象的2次元空間が、種のレベルで、互いに、排他的に、重複することなく、棲み分けられていることを主張したものです。

この主張は、物理学的には、非常に重要です。これは、物理学で、『排他律』、又は、『排他性原理』と呼んでいる主張と同じだからです。

ここでは、生命現象とその一部である生物進化の現象の仕組みを、このような2次元空間内の排他律の問題として論じていきます。

生命現象で見られる様々な姿は、この排他律によって起こっています。

注)抽象的2次元空間について

今西の主張する『生活の場』は、数学的には抽象的2次元空間を構成します。つまり、『生物環境』と『物理環境』と言う2個の独立変数から構成された空間になります。しかし、残念ながら、現代の幾何学の知識のレベルでは、この空間を厳密に記述することができません。『位相』、即ち、『近い、遠い』や『距離』を厳密にに定義できない為です。

これを記述する為には、数学者が空想もしたことのないような、全く新しい発想の幾何学体系を構築する必要があります。『空間』という概念を使わない幾何学体系を構築する必要があります。でも、それは、進化論よりも遥かに難易度の高い作業になります。現在、この作業にも着手していますが、残念ながら、その前に処理すべき作業が多くて、ほとんど手付かずです。前処理に手こずっています。このペースだと基礎となる思考モデルを作るのがやっとみたいです。

『生命現象や、その一部である生物進化の現象を論ずる。』とは、思考形式上は、『抽象的2次元空間内の場(生活の場)の変動に対する自己保存系の振る舞いを論ずる。』ことです。

環境は、荒れ狂う海のように、激しく変動しています。そして、その中で、木の葉が弄ばれるように、生物たちは、翻弄されています。

| 荒れ狂う場と自己保存系 |

|---|

|

| 荒れ狂う場(環境)の中で、ロボット(生物)は、どうやって自己保存しているか? 生物の存在している生活の場は、物理環境と生物環境から構成された抽象的二次元空間を構成しています。 生物は、この生活の場の変動に対して、自己保存すべく、自らの形態を変えながら、(環境に)適応しています。 |

生物たちは、生きる為に、その環境の変化に適応して、何とか、自己を保存しようとしています。残念ですが、環境は生物の都合を無視して、勝手に変動しています。生物の都合を考慮してくれていません。

この為、生物自らが変化して、その環境の変化に適応しています。生物は、進化論者が考えているような受け身的存在では無くて、能動的存在です。自己保存系として、一生懸命、生きる為の努力をしています。

しかし、もちろん、実際には、うまく行かなくて、多くの生物たちが、命を落としています。ウサギは、逃げれなくて、キツネの餌になっています。

これが、種のレベルで起こると、種の絶滅になります。

このような自己を保存しようとする生物の姿は、思考形式上は、制御工学の問題です。変動する場(環境)に対して、ロボット(生物)が、どのように振る舞うかの問題として捉えることができます。

自己を保存している制御システムが、様々な環境の変化に、どう振る舞うかを考察します。その仕組みを解析します。具体的には、DNAと呼ばれている制御素子を使った制御の仕組みについて考察します。

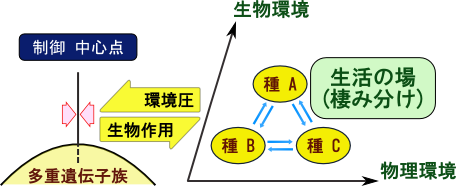

大進化を説明する為には、木村の『中立説 』と、今西の『棲み分け理論 』を、物理学の『場の理論』の発想と、制御工学の発想を使って統一する必要があります。

大進化は、今西の主張する棲み分けによる環境圧と、木村が主張する多重遺伝子族の相互作用によって起こっています。

生物進化が、環境変化への適応行為なら、小進化は簡単に説明できます。しかし、一見、環境変化と無関係に起こっているように見える適応放散などの大進化は説明できません。

この大進化を説明する為には、今までとは、大きく異なった発想と知識が必要になります。木村の『中立説 』と、今西の『棲み分け理論 』を統合して説明する必要があります。

最初にも述べたように、生命現象は、生物と環境との相互作用によって構成されています。だから、この現象を説明する為には、生物の側の仕組みと、環境側の仕組み、そして、生物と環境との関わり方(相互作用)を説明する必要があります。

| 生命現象の構造 |

|---|

|

| 生命現象は、生物と環境との相互作用の上に成り立っています。 従って、大進化を論ずる為には、生物の側の仕組みと、環境の側の仕組みの両方の解析が必要です。 生物の側の仕組みは、木村の中立説を使っています。 環境の側の仕組みは、今西の棲み分け理論を使っています。 |

ここでは、ロボット(生物)の側の仕組みを理解するのに、木村の『中立説 』を使っています。DNAという制御素子を使った自己保存系の制御の仕組みについて論じています。

もう片方の環境の側の仕組みについては、今西の『棲み分け理論 』を使っています。生物環境と物理環境から構成された『生活の場』の構造を、物理学の『場の理論』の発想を使って理解しています。『棲み分け』を、数学の『地図の4色問題』と同じように、排他律の問題として論じています。

自分が辿りついた結論は、以下の通りです。

具体的な大進化の仕組みは、(得られたデータの範囲内では、)次のようになっていると推測されます。データの量が極めて少ないので、曖昧な部分が多いですが。

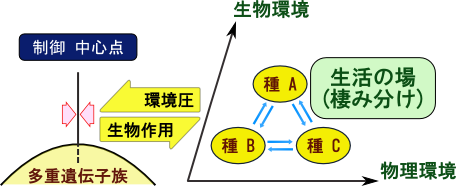

| 環境変化が穏やかな通常の状態では |

|---|

|

| 大進化は、多重遺伝子族と棲み分けによる環境圧の相互作用によって起こります。 通常の穏やかな環境下では、棲み分けの環境圧が均等に掛かっているので、多重遺伝子族の制御中心点も、さほど移動しません。 制御中心点が移動しないので、形態レベルの進化も起こりません。 環境圧が遺伝子に影響を与えるメカニズムついては、当時は全く分かりませんでした。 だだマクロな考察から、このような作用が存在してる筈と予測していました。 しかし、最近、少しだけ見えてきました。DNAメチル化によって、遺伝子の発現がON,OFFされているみたいです。この方法で、多重遺伝子族が制御されているみたいです。 やはり、進化は遺伝子の変異によってではなくて、ON,OFFによって起こっているようです。詳細は、情報収集してからです。具体的メカニズムが分かったら、この内容も少し変更が必要かも。 短期的進化は、DNAメチル化によって、 長期的進化は、DNAの変異によって、起こっているように見えます。 |

| 生態系が安定している場合 |

|---|

|

| 生態系が安定している為、棲み分け圧が掛かって、多重遺伝子族の制御中心点が移動できません。 移動できないので、形態レベルの進化も起こりません。 |

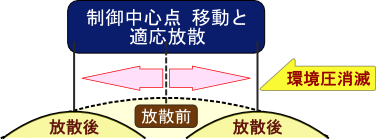

ところが、大量絶滅によって、棲み分けの環境圧が消滅すると、押し込めていた力が消滅しますので、多重遺伝子族の制御中心点の移動が可能となります。

この事が、形態レベルでの急速な進化(適応放散)を可能にしています。

棲み分けの環境圧と、多重遺伝子族とのバランスが崩れますので、多重遺伝子族の制御中心点は、自由に移動可能となります。

ひとつの種を維持したまま、全ての可能性を追求することは不可能な為、種の分化が起こって、夫々の種は、夫々の可能性を追求します。

ところが、一旦、新たに種が分化すると、その分化された種同士の間でも、棲み分けの排他圧が発生してしまいますので、一層、外側に向かって進化が加速します。

かくして、風船が膨らむように、急激な適応放散が起こります。

適応放散の原動力は、種の分化と、それに伴って発生する『新たな棲み分けによる排他圧』です。一方、適応放散先の生活の場は、空席の為、ここからの環境圧は受けません。このことも、適応放散を加速させます。

| 適応放散は絶滅が原因に起こる。 |

|---|

|

| 大量絶滅によって、棲み分けによる環境圧が消滅すると、生き残った種は、多重遺伝子族の可能性を追求可能となります。 ひとつの種を保ったまま、全ての可能性を追求するのは不可能な為、必然的に種の分化が起こって、夫々の種が夫々の可能性を追求することになります。 この新たに発生した種間でも、棲み分け圧が発生する為、これが適応放散の原動力となって、まるで、風船が膨らむように、急速に膨張してしまう。 適応放散は、制御中心点の移動なので、非常に短期間に急激な形態レベルの進化が起こってしまいます。 遺伝子の変更によって進化が起こる訳ではない。新たに分化した種と、その種の棲み分けによる環境圧(排他圧)との相互作用によって、適応放散の進化速度は急激なものとなります。一方、放散先は空席の為、そこからの環境圧は生じておらず、環境圧に偏りが生じています。これも負圧になって加速の原因となります。 |

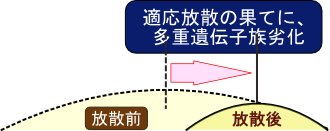

| 適応放散の果ての絶滅 |

|---|

|

| 形態レベルの進化は、制御中心点の移動によって急激に起こります。 一方、遺伝子レベルの進化は、木村の中立説によると、物理的時間に依存します。この為、新しい生存形態に合わせた新しい多重遺伝子族の形成は間に合いません。 多重遺伝子族の機能は、あくまでも、現在の生存形態との相互作用の上に成り立ったいます。この為、放散前に持っていた古い多重遺伝子族は、放散後の新しい生存形態と合わず、多くの可能性を失って機能が劣化してしまいます。 多重遺伝子族の機能が低下すると、新たな環境変化への適応力も落ちてしまいます。 即ち、種は進化の袋小路に陥って、絶滅し易くなります。 |

この多重遺伝子族を使った制御の仕組みを獲得できた事が、多細胞生物の適応放散を可能にしています。この機能の獲得には、非常に長い時間が掛かっています。生物が地球上に現れたのは、30憶年以上前ですが、多細胞生物が華々しく大進化を始めたの5憶年前程度です。

一度、この多重遺伝子族の仕組みが獲得されると、それ以後は、似たようなパタンで、絶滅と適応放散を繰り返しています。

多重遺伝子族を使った進化の仕組みを獲得したことが、多細胞生物(個体)の出現を可能とした。

以上の内容を、これから、細かく論じていきます。適応放散と、その果ての絶滅を、同じ原因から生じているコインの裏表として、説明します。

中には、およそ、生物学とは関係が無いと思われる話題についても、延々と、しつこく論じています。話の要点は、場と制御の問題だからです。場の変動に対して、自己保存系がどのように制御されているか、その仕組みが問題だからです。これを、物理学理論一般がそうであるように、時間と空間の関数として理解することを目指しています。

なお、以上の話は、単細胞生物には適用できないと思われます。単細胞生物は、仕組みが単純で、生命サイクルも短いので、遺伝子の変異による進化も可能と思われます。常識的な制御の仕組みで、進化しているものと思われます。

多細胞生物の場合は、複雑です。細胞単体だけでなく、細胞間の連携の改善も必要になります。個体を構成している各器官のバランスを保ちながら、適応していく必要があります。常に、トレードオフのジレンマに直面しています。膨大な情報によって管理されています。しかも、それらが相互に関連し合っているので、変更点とその調整も非常に多くなります。

環境変化は、極めて短時間で起こるにも係わらす、適応の為の変更点は極めて多く、単細胞のような単純な方法では対応できません。この複雑さに対応した専用のシステム(多重遺伝子族)を獲得する必要があります。短時間に対応可能な、制御速度の速い方法を。。。

多細胞生物の進化の場合、全ては、生存の為に管理しなければいけない情報量の多さにあります。多細胞生物の課題は、この問題を短時間で如何にクリアしていくかです。

残念ですが、現代生物学には、これに関する情報が、ほとんど蓄積されていません。

深海生物について

深海生物については、適応放散と、それに伴う種の置換は、あまり起こっていないようです。

まず、そもそもの始まりとして、環境が一定しているので、大量絶滅が地表程には、大規模に起こっていないように見えます。

次に、深海環境は、圧力が高く特殊です。地表で獲得したメリットが、全く通用しない特殊環境です。高圧低温下でも機能する酵素の開発などが必要です。細胞の仕組みそのもに係る根本的改良が必要です。

この為、新しく発生した優れた種が、古い種を押し退けて置き換わることが困難になっているように見えます。先客がいなければ、特殊環境にも、ゆっくり時間を掛けて、適応出来たでしょうけど。