4.学習された行動

学習は、本能の代用物である。

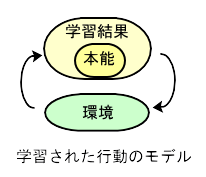

次の段階の神経組織のモデルは、学習された行動の段階のモデルです。

それを動かすために必要なプログラムの一部は、今までどおり生まれながらに組み込まれているが、残りは、生まれた後に、自分で組み込む必要がある神経組織のモデルです。

ここでは、動物にとって、学習とは何かがテーマとなります。そして、「学習は、本能の代用物である。」というのが、その結論です。

具体的には、学習本能、探求反射、模倣反射等について、論じていきます。次の章の意識された行動を理解する為に必要な基礎知識です。

学習の工学的側面からの考察

まず、工学的発想から入れば、その論じようとする意味が明確となります。

例えば、コンピューターを例にとれば、どんなに容量の大きなコンピューターでも、組み込まれているプログラムが幼稚なら、それだけの働きしかしません。また、容量の小さなコンピューターに複雑なプログラムを組み込むこともできません。

動物の神経組織の場合も、これと同じだと考えられます。ある特定の動物、例えばネコが、ある一定の生活力を持つためには、それに見合っただけの容量の神経組織を持ち、しかも、それに充分なだけのプログラムが組み込まれている必要があります。

前の本能的行動の段階においては、生きるために必要なプログラムが、全て生まれながらに組み込まれている場合を考えましたが、この段階においては、神経組織の容量は大きいが、しかし、生きるために必要なプログラムのうち、生まれながらに組み込まれているのは一部でしかなく、残りは、まだ組み込まれていない場合を考えます。

この様な神経組織においては、残りのプログラムは、生まれた後に、自分で組み込んでいかなければなりません。

このように、生きるために必要なプログラムを自分で組み込んでいく行為を、『学習』と呼びます。だから、学習とは、進歩することではなくて、一人前になることだと解釈します。

この様な学習によって組み込まれたプログラムを、生理学では『条件反射』と呼び、心理学では『記憶痕跡(engrams)』と呼んでおります。工学的には、RAM(RandomAccess Memory)です。

| 学習の定義 | : | 生きるために必要なプログラムを、生まれた後に、自分で組み込んでいく行為。 |

| 同義語 | : | 条件反射、記憶痕跡、RAM |

| 変更する為には | : | 個体のレベルでの体験学習で、変更可能です。 |

学習の生物学的側面からの考察

学習という行為を、この様に理解するなら、そこにひとつの素朴な疑問が浮かび上がってきます。

それは、「なぜ、動物は、半分白紙の状態で生まれてくる必要があるのか?」という疑問です。後で書き込まなければならないのだったら、そのようなリスクを冒さないで、最初から本能として、全てを書き込んでおけばいいようにも思えます。

まさか高等動物の場合、遺伝すべき情報量が多くなるので、それを減らす目的で学習という行為が発生してきたとも思えません。

この素朴な疑問に答えるためには、その前に、次のことをはっきりさせておかなければなりません。学習が必要な動物の場合、その動物には、二つの前提条件が与えらていることです。

その第一の前提条件は、少し話がややこしくなるのですが、学習結果は確かに条件反射ですが、学習という行為自体は本能、即ち、無条件反射だということてだす。

だから、学習といっても、どの様なプログラムでも組み込めるものではなくて、そこには自ずから、一定の方向と枠組みが存在します。

第二の前提条件は、次のようなものです。

自然状態においては、同種の個体は、同様な環境の中に存在しております。従って、環境からうける影響も同様なものとなります。つまり、同様な体験を持ち、従って、学習のチャンスも平等であると考えられます。

だから、この二つの前提条件によって、本能によって、同種の個体が、同様な行動様式を持っていたことと同じ結果が、学習に依存する動物においても、期待されます。事実として、ネコはネコであって、犬は犬です。もちろん個体差はありますが。

| 前提条件1 | : | 学習しようとする行為自体は本能である。 |

| 前提条件2 | : | 同種の個体は、同様な環境の中で暮らしている。 即ち、学習機会は、みな似たり寄ったりである。 |

学習の生物進化からの考察

さて、学習によっても、ネコはネコになることが、犬は犬になることが期待されるなら、先ほどの疑問に対する答えは、次のようになります。

まず、注目すべきことは、学習されたプログラムは、本能的プログラムに比べて、はるかに不安定です。学習のチャンスを失ったら、そのプログラムは身につきませんし、また体験の違いによって、そのプログラムの内容は微妙に異なってしまいます。

しかし、この不安定だと言うことは、逆に解釈しますと、適応において融通がきくというメリットにもなります。なぜなら、時間的、空間的環境の変化も、各個体にとっては、体験の差としかならないからです。

例えば、空間的環境の相違(変化)の場合、同種の各個体は、体験学習によって、それぞれ異なった環境に適応していくことができますから、種自身の立場からみると、その適応範囲が広くなったことを意味します。

また、時間的環境変化の場合にも、同様に、前の世代と、今の世代の環境の違いが、各個体にとっては、体験の差としかなりませんから、その環境変化を、種は進化することなく吸収できます。

これが本能だけに依存する動物だと、プログラムは生まれながらに固定されていますから、変えようと思ったら、種自身が、進化する必要にせまられてしまいます。

その適応の範囲も、昆虫のように、狭い範囲に限定されてしまいます。体のサイズを小さくして、種を分化させ、できるだけ、多様な生活空間を確保する必要に迫られてしまいます。昆虫のように小さいと、何処にでも、比較的容易に生活空間を確保できますが、象のように、大きいと、暮らしていける場所が、地球上でもかなり限られてしまいます。

結局、この個体のレベルで適応のためのプログラムを変更できることが、即ち、進化する必要のないことが、学習という行為の戦略上の最大のメリットになっているようです。

この段階の神経組織のモデルは、本能の代用物として、本能のまわりに学習結果が付け加わっただけですから、次のようになります。

|

この段階の神経組織の特徴をまとめると、新しい環境に適応するためのプログラムの変更を、進化することなく行えることです。

つまり、プログラムの変更が、種のレベルではなくて、個体のレベルで行えることです。

だから、その適応速度は、本能だけに依存する場合に比べて、速くなりますし、ひとつの種を維持したまま、多様な環境に適応可能となります。

興味深いのは、生命現象の機能の一部が、種のレベルの自己保存系から、個体レベルの自己保存系へと、シフトしていることです。種と個体を分けて考える事の無意味さを示唆していることです。

| 学習の生物進化の側面からの特徴 |

| 行動の為のプログラムの変更が、種のレベルではなくて、個体レベルで可能になっています。 つまり、進化する必要が無くなっています。 進化の機能の一部が、個体レベルにシフトしています。 |

| 前へ | Top | 次へ |