8.1 空とゼロと形而上学 (空の哲学)

数学の『ゼロ(zero)』の話

数学の『ゼロ(zero)』の話

2022/06/13 うつせみ

ゼロは、「存在しない状態」が存在している事を表現した記号です。

つまり、「無の存在」を表現した記号です。非存在を表現した記号ではありません。

仏教の『空(empty)』と、数学の『ゼロ(zero)』は、古代インドで同じ時期に成立しました。共に、サンスクリット語で、『シューニャ』と呼ばれていました。

元々は、同じものだったみたいです。実際、両方とも、「何もない。」という意味合いで使っています。

ここでは、空の哲学から見たゼロの話をします。

「存在と無」を論じます。形而上学の香りがする話題です。

原始仏教や空は、体系的知識ではありません。現実世界を構成している原因と結果の因果関係を、そのまま、記述しているに過ぎません。

現実世界は、原因と結果の体系的秩序によって構成されています。その体系的秩序を、そのまま記述した空は、(見かけ上)体系的知識に見えてしまいます。それ故、多くの人々は、ついつい「この体系的知識を学ばねば。」と思ってしまいます。

これから述べるゼロの話も、極めて論理的で体系的に見えてしまいます。しかし、その正体は、ただの単なる現実世界(と欲望世界)の描写に過ぎません。

(興味が無ければ、読み飛ばす)

仏教の『空(empty)』と、数学の『ゼロ(zero)』は、古代インドで同じ時期に成立しました。共に、サンスクリット語で、『シューニャ』と呼ばれていました。同じ言葉が使われていました。

仏教関係者が『シューニャ』を検索すれは、『空(empty)』に辿り着きます。数学関係者が検索すれは、『ゼロ(zero)』に辿り着きます。(同じ言葉が使われている事実は、)当時は、区別する必要のない概念だったのでしょう。実際、両方とも、「何もない。」とか、「空っぽ」という意味合いで使っています。

歴史的には、双子の兄弟です。

インドの『シューニャ』が、西のアラビアに渡って数学の『ゼロ』になり、東の中国に渡って仏教の『空』になったみたいです。今では、着ている服が随分異なってしまいましたが、でも、中身は、まだ同じ臭いを残しています。同じ臭いを感じます。臭いで直ぐに分かりました。(言葉で、どんなに飾り立てても、体の底から滲み出てくる臭いはごまかせません。)

そこで、先に『ゼロ(zero)』の話をします。空とゼロと形而上学の背景にある暗黙の前提条件は同じです。その暗黙の前提条件の話をします。全く異なった断面から、空を論じます。参考になるかと思います。

「存在とは何か?。無とは何か?。」という、ちょっぴり形而上学の香りがする哲学的な話です。

注)以下の『ゼロ(zero)』の話に興味が無ければ、読み飛ばして、「原始仏教と意識感覚器官」に、お進みください。仏教経典を使って説明しているので、馴染み易いかもしれません。

なお、読み飛ばしても、何の支障もありません。空は体系的知識ではないので。(興味が無ければ、読み飛ばす)

それでは、頭の体操をお楽しみ下さい。

注意)『存在』という言葉の使い方が極めて曖昧です。数種類の『存在』を、同じ『存在』という一つの言葉を使って説明しています。本来なら、「 存在(1)、存在(2)、....存在(n) 」と、複数の『存在』を添え字を使って識別すべき案件です。或いは、別の言葉を使うべきです。

でも、現代の哲学や知識のレベルでは、まだ、これを厳密に使い分ける事は困難です。とりあえず、誤解覚悟で、コミュニケーション作業を優先します。それを、覚悟してお読み下さい。

注)似たようなデータの集合を、ここでは、配列を使って表記しています。「 存在(1)、存在(2)、....存在(n) 」と。(存在という)性質は似ているが、即ち、意味は似ているが、存在場所が異なっているデータの集合です。

(興味が無ければ、読み飛ばす)

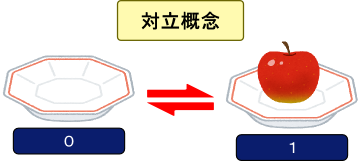

ゼロは、厳密には、「(入れ物の中に、)物が存在(1)していない状態」が存在(2)していることを表現しています。

言っていることが無茶苦茶ですね。でも、それを無視して話を続けます。

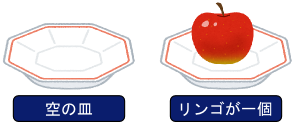

つまり、空(から)の皿が存在している状態を表現しています。皿は入れ物を表しています。その皿の存在自体を否定している訳ではありません。「何も存在していない状態」を表現している訳でもありません。「存在(1)していない状態が存在(2)している」事を表現しています。もっと分かり易く表現すれば、「無(1)が存在(2)している。」事を表現しています。

反対に、1(いち)は、皿にリンゴが一個乗っている状態です。「(入れ物の中に、)物が存在(1)している状態」が存在(2)していることを表現しています。何かが皿の上にある存在状態を表現しています。つまり、「有(1)が存在(2)している。」事を表現しています。

『存在』という言葉の曖昧さ

でも、やっぱり、無茶苦茶ですね。

念の為、二種類の存在を、配列表記を使って使い分けてみました。

この二つは、下記のような意味合いで使い分けています。本来は、別の言葉が割り当てられるべき案件です。

存在(1):哲学者が持っている『存在』に関する先入観

存在(2):空の哲学が主張する暗黙の前提条件

複数の事象を、ひとつの言葉を使って表現すると、意味不明の曖昧さが生じます。

この曖昧さが、一見、矛盾しているように見えます。

例1:二つの名札

言葉と(その言葉が指示している筈の)現実との対応関係を考察します。

この問題は、意外にも、コンピュータプログラムの世界で顕在化する問題です。

A(1) と A(2) という二つの名札(言葉)を準備します。A(1) は私に付けられた名札、A(2) は貴方に付けられた名札とします。(「ものに付ける名前」という似た性質の)二つの言葉を、配列で表記し、識別しています。

A(1):私に付けられた名札

A(2):貴方に付けられた名札

注)配列表記に抵抗がある場合は、次のように、「名前1、名前2」と、番号付き名前に置き換えて下さい。意味は同じです。配列表記は、この表記をより論理的に厳密に表現したものです。

名前1:私に付けられた名前 =名前(1)

名前2:貴方に付けられた名前 =名前(2)

配列表記は、数学的には、似た性質のデータのグループ、即ち、集合を表現しています。「A」や「名前」等の名称は、集合に付けられた(各集合を識別する為の)名称です。添え字「(1),(2)」は、この集合を構成する各要素に付けられた番号です。

例えば、日本国民の場合、「 日本(マイナンバー) 」で、日本人の一人一人を識別可能です。一般に、世界の国々では、国民に何らかの番号を振って管理しています。アメリカでは、社会保障番号で管理しています。だから、「 国名(国民番号)」で、世界中の各個人を一意に識別可能です。ただし、二重国籍者や不法滞在者を除く。

例:「日本(マイナンバー)」、『アメリカ(社会保障番号)」、etc

「A(1)」 と「 A(2)」という二つの言葉 は、指し示しているものが異なっています。「A(1)」は私を、「A(2)」は貴方を指示している名前です。私と貴方は、異なった存在です。従って、当然、記号で表現すると、「 A(1) ≠ A(2) 」、つまり、「 私 ≠ 貴方 (私は貴方でない。)」となります。当たり前ですね。名前が差し示している実体が異なっているので。

名前が「 A(1)、 A(2)」と異なっているので、指示している実体も異なっています。

でも、(似た性質故に)混同すると、即ち、添え字を無視すると、「A ≠ A」、つまり、(記号上は)「私は私でない。」となり、論理的に矛盾しているように見えます。同じ名前が、二つの実体を指し示していると、そもそも、言葉を使った思考が成り立たなくなります。白と黒を同じ言葉で表現したら、意味不明の矛盾に苛まれます。

名前付けの原則:異なった実体には、異なった名前を付けるべき。

現代哲学は、いつも、この混同によって生じる矛盾に四苦八苦しています。複数の存在状態を、ひとつの「存在」という言葉で表現するので、あたかも、論理的矛盾に直面しているように見えます。

言葉によって思考するのではなくて、その前に、現実(因果関係)に目を向けて頂く事を希望します。同じ(ひとつの)言葉が、複数の現実を指し示していないか、或いは、逆に、複数の言葉がひとつの現実を指示していないか、注意深い観察を期待します。

例2:金剛般若経

金剛般若経は、ひとつの言葉が複数の現実を指示しています。

この経典は、

「イルカはイルカに非ず。故に、これをイルカと名ずく。」

或いは、

「A はAに非ず。故に、これを A と名ずく。」

と表現します。

言葉の指示している内容を厳密に区別する為に、添え字を使って表現します。

「A(1) は A(2) に非ず。故に、これを A(3) と名ずく。」

「イルカ(1)はイルカ(2)に非ず。故に、これをイルカ(3)と名ずく。」

同じ「イルカ」という言葉が使われいますが、指し示している内容は異なっています。イルカ(1) は意識知覚している「イメージ」を、イルカ(2) は人間が持っている(実体だという)「思い込み」を、イルカ(3) は「言葉自体(名札)」を指し示しています。

イルカ(1):意識知覚している(イルカという)イメージ。

イルカ(2):(イルカは)実体だという思い込み。(その思い込みを生じさせている欲望)

イルカ(3):口から出ている(イルカという)音。つまり、言葉そのもの。

故に厳密には、

「(意識知覚している)イルカ(1)は(実体だと思い込んでいる)イルカ(2)に非ず。故に、これを(言葉で)イルカ(3)と名ずく。」

という表現になります。

「イルカ(1)、イルカ(2)、イルカ(3)」は別の言葉です。従って、指示している対象も、夫々異なっています。だから、論理的に矛盾は生じていません。金剛般若経は、言葉が指示しているものを明確に自覚していました。

でも、この経典は、ひとつの言葉で表現しています。「イルカはイルカに非ず。故に、これをイルカと名ずく。」と。当時は、配列表記のテクニックが無かった為です。だから、表面的に、矛盾しているように見えてしまいました。

このことが理解できなかったのが現代哲学です。現代哲学は、これを

「A は A に非ず。故に、 A なり」、

「イルカはイルカでない。だから、イルカだ。」

と誤解しています。

言葉が同じだから、指し示している実体も同じだと思い込んでいます。(論理的に矛盾した、理不尽な)宗教的ドグマだと錯覚しています。「理不尽な宗教的ドグマだから、矛盾しているのは当たり前。」と、自分を慰めています。背景にある現実に、目を向けていません。

ただ単に、「言葉は真理だ。従って、その言葉が指し示している実体も真理だ。」という(素朴な唯物論の)先入観に翻弄されているだけです。つまり、「言葉 = 実体」だと思っています。だから、金剛般若経を「A は A に非ず。故に、 A なり」、つまり、「実体は実体に非ず。故に、実体なり」と誤解しています。理不尽な宗教的ドグマだと思い込んでいます。

自分たちの持っている知識が、遥かに及んでいない事に気が付いていません。哲学者は、言葉を思考の為の道具として使いこなしていません。翻弄されています。論理的思考以前の問題です。「言葉を道具として使いこなせているか」で、躓いています。

『言葉が作り出している世界[3]』以外に、

その言葉とは無関係な『現実世界[1]』が存在している事に気が付いていません。

当然、心の中で蠢いている理不尽な(様々な)『欲望[2]』や、そこから生じている先入観[2]の存在にも気が付いていません。

現実世界[1] :意識感覚器官が知覚している世界。

先入観[2] :「知覚している事象は実体だ」という思い込み。心の中で蠢いている欲望。

言葉の世界[3]:口から出ている音。それが作り出している世界。

同一と認識しているかどうかの視点で纏めると、金剛般若経と現代哲学では、下記のような違いがあります。現代哲学は、三つの事象を同一視していますが、金剛般若経は厳密に区別しています。でも、この三つの事象を、金剛般若経は、ひとつの言葉で表記しています。これが誤解の原因でした。

金剛般若経 :現実世界[1] ≠ 先入観[2] ≠ 言葉の世界[3]

哲学の先入観:現実世界[1] = 先入観[2] = 言葉の世界[3]

これが原因で、現代哲学、特に形而上学は混乱しています。

言葉が背負っているもの

言葉は、人間という動物の生き様を表現しています。

そこには、(相矛盾した)様々な生き様や欲望が絡みついています。(哲学者が期待しているような)真理や実体を表現している訳ではありません。

だから、多くの仮面を持っています。多くの欲望や生き様が絡みついています。しかも、厄介な事に、それらは互いに相矛盾し合っています。必ずしも、整理統合されている訳ではあります。

人々は、(その場その場で)都合のいい仮面を、臨機応変に(微妙に)使い分けています。言葉が同じだから、意味も同じだと思い込んで。

結果、異なった欲望を、同じ言葉で表現しています。

同じ言葉を使って思考している筈なのに、その背景にある欲望は、臨機応変に(微妙に)シフトしています。この為、捉え処のない意味不明な文章になっています。哲学者は、この基本的な事、つまり、(言葉に絡みついている)多様な(相矛盾した)欲望の存在が理解出来ていません。

つまり、「言葉は、人間の生き様を表現している。」ことが理解出来ていません。人間は、相矛盾した複数の欲望に、常に、しかも同時に翻弄されています。心の中で、欲望同士の衝突が起こっています。

言葉に染み付いているものは、人々の血と汗、人々の悲しみと苦しみ、そして(束の間の)喜びです。そのような(洗っても、洗っても消えない)臭いが、こびり付いています。それ故、華麗に振り回すには、重た過ぎます。

だから好きになれません。その臭いが鼻を突くので。

空の皿

やっと本題に戻ります。

ゼロは、「空の皿が存在している事」を表現した記号なので、絵で表現すると下図のようになります。

くどいようですが、皿の存在自体を否定している訳ではありません。あくまでも、『空の皿』、即ち、『無』が存在していることを表現しています。

| 空(から)の皿 |

|---|

|

| ゼロは、『空の皿』が存在していることを意味しています。『(皿の上に)何も存在していない状態』、つまり、「『無』が存在している。」こと、この存在状態を表現しています。 『皿(入れ物=空間)』の存在自体を否定している訳ではありません。 1(いち)は、『皿にリンゴが一個乗っている状態』が存在している事を表現しています。「『有』が存在している。」ことを表現しています。 |

なお、皿は入れ物を表しています。人々は、「物は、入れ物の中に入っている。」と考えています。そのような先入観を持っています。

空の皿は、その入れ物の中に何も存在していない状態を表現しています。入れ物自体の存在を否定している訳ではありません。『無の存在』を表現しています。

『空間』という入れ物

入れ物の事を、物理学では『空間』と呼んでいます。全ての実在物は、(目の前に広がっている)空間という入れ物の中に存在しています。現代物理学の先入観では、少なくと、そう思い込んでいます。彼らは、そのような先入観の下、物理学理論を展開しています。

でも、哲学者や一般の方は、『空間』という存在は、当たり前の真理(?)なので、(実際に、目にも見えないので、)(この存在を)全く意識していません。(空間は真理?なので、その暗黙の真理は省略して、)空間の中に存在している『リンゴ』だけを見ています。思考過程から、(空間という入れ物を)省略しています。

結果、(暗黙の前提条件を思考過程から省略しているので、)ゼロは、リンゴが存在していない状態、つまり、(何もない)空白の状態と思い込んでいます。

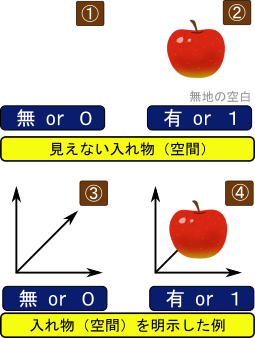

下図に、このような哲学者の先入観と、現実との違いを絵に纏めてみました。

| 参考)哲学者や一般の方の認識 |

|---|

|

| 上段(図1,2)が、哲学者や一般の方々の認識です。 下段(図3,4)が、見えない筈の空間(入れ物)を明示した例です。物理学者が持っている先入観です。 物理学者は、空間という入れ物を、直交する三本の矢印で表現しています。 哲学者は、物が空間という入れ物の中に入っている事実は、当たり前の真理なので、この当たり前の真理は思考過程から省略しています。即ち、皿(空間)の存在を無視しています。(皿の上に載っている)リンゴだけに、注意を集中しています。三本の矢印で表現された空間(入れ物)の存在を無視しています。いや、気が付いていません。 その反動で、(リンゴだけに注目しているので、)皿にリンゴが載っていない場合は、上段左(図1)の絵のように、(入れ物も省略されているので)何も無い(無地の)空白になってしまいます。即ち、皿(入れ物)は、視界から消え去っています。 彼らの認識では、「ゼロ、又は、無は、上段左(図1)のように、何もない状態。」、「1(いち)、又は、有は、上段右(図2)のように、リンゴが一個存在している状態。」と理解しています。 (厳密な話をすると、)背景の無地の紙(空間)の上に、リンゴが描かれている事実には疑問を感じていません。皿(背景の無地の入れ物)は、当たり前の真理として思考過程から省略され、(結果)視界から消え去っている為です。興味が無ければ、つまり、見えなければ、(背景の無地も)気になりません。 しかし、物理学的には、背景に(下段のような)『空間』という(目に見えない)入れ物が存在しています。物理学では、この見えない筈の三次元空間を、直行する三本の矢印で表現しています。彼らは、リンゴなどの物は、この空間(という入れ物)の中に存在していると考えています。 下段左(図3)は、物理学的意味での「無が存在している」状態の厳密な表現です。三次元空間の中に何も存在していない状態です。このような(無の)存在状態(1)が存在(2)しています。 これが、「ゼロは、存在(1)していない状態が存在(2)している」状態です。 下段右(図4)は「有が存在している」状態です。三次元空間内に、リンゴが一個存在している状態です。このような(有の)存在状態(1)が存在(2)しています。 図1:何も存在していない状態 哲学者の先入観(無の先入観) 図2:リンゴが存在している状態 哲学者の先入観(有の先入観) 図3:「何もない状態」が存在している状態 物理学者の先入観(無の先入観) 図4:「存在している状態」が存在している状態 物理学者の先入観(有の先入観) 重要な注意事項)なお、(厳密には)空間は存在する実体ではありません。 そのような実在物によって、この宇宙は構成されている訳ではありません。これは、我々動物が持っている情報の処理形式です。外部感覚器官からの信号を、このような形式で処理しているに過ぎません。つまり、(物理学者が持っている)『空間』という概念自体は先入観に過ぎません。そのような物理的実在物は存在していません。(人間の認識)全ては先入観です。 しかし、ここでは、そこまで問題を(根本的に)突き詰めてはいません。ごく日常の先入観の範囲内で論じています。人間という動物が持っている情報の処理形式(先入観)の範囲内で話を進めています。その先入観の中で、何が(常識として)思考過程から省略されているかを論じています。 |

漠然とした暗黙の前提条件では、空間という入れ物の存在を前提とした思考作業を行っています。哲学者が「ゼロ 又は 無」といった場合、(実際の頭の中は、)上の絵の図3の状態を思い描いています。空間という入れ物の中に、何も存在していない状態を想像しています。これが、人間の発想だからです。

しかし、実際に、哲学者が形而上学の思考作業を行う場合、事情が異なっています。

彼らは、興味のある事、つまり、リンゴにしか関心がありません。「リンゴが、あるか、ないか」だけを気にしています。「リンゴがある」状態を上図2の状態、「リンゴがない」状態を上図1の状態と思い込んでいます。即ち、「無」を「何もない状態」と思い込んでいます。

(厳密には、)「興味のあるもの」が無い状態を、「無」と思い込んでいます。「興味の有る無し」が、「存在の有る無し」になっています。

人間は、空間という入れ物の中で存在を認識していること、つまり、暗黙の前提条件に気が付いていません。この暗黙の前提を無視して、先入観に凝り固まっています。

形而上学のジレンマ

このギャップ(暗黙の前提と哲学的先入観の差)が、形而上学の思考作業において、ジレンマとなっています。ハイデガーは、まさしく、この罠に落ちていました。彼は、暗黙の前提の存在に気が付かないで、哲学的先入観に振り回されて、いきなり形而上学の思考を始めていました。

結果、言葉一般に対する先入観「言葉は実体を指示している筈」と、『無』という言葉の定義「何も(実体が)存在していない状態」の間で矛盾が生じました。

無の定義:実体が存在していない状態

先入観 :言葉は実体を指示している筈

矛盾 :では、「無」という言葉は、どんな実体を指示しているのだろうか?

彼は、この矛盾に気付かないままに、いきなり言葉一般の先入観に振り回されて、「無という言葉が指示している筈の『無の実体』」を探し求めてしまいました。

『無』という言葉が存在しているから、その言葉が指示している筈の『無の実体』も存在している筈だと無条件に思い込んでしまって、いきなり、『無の実体』を探す作業に突入してしまいました。

つまり、「言葉=実体」と思い込んでいたのです。「言葉=実体」という大前提が否定されると、(言葉に頼って思索作業を行っている)哲学者は、自らの哲学的行為の根拠が失われて、空中分解します。

でも、「無の定義は、実体が存在していない状態」の筈です。でも、でも、「(先入観では、)言葉は実体を指示している」筈です。『無』という言葉も、無の実体を指示している筈です。定義と先入観の間で矛盾が生じています。

かくして、定義と先入観の間で、永遠の無限ループが始まりました。ジレンマに陥ってしまいました。

定義に基づくと先入観に躓き、先入観に基づくと定義に躓いてしまいました。どちら側から思考を開始しても、定義と先入観の矛盾に突き当たって、思考作業が暗礁に乗り上げてしまいました。ジレンマに陥りました。一部の哲学者は、この暗礁に乗り上げて、苦し紛れに、ヒステリーを起こしていました。

諸悪の根源は、「言葉は実体を指示している筈」という先入観にありました。その先入観の存在に気が付いていないことでした。

言葉が指示しているものは、人間という動物の生き様や欲望です。神が与えた真理ではありません。言葉は、(神に与えられた)絶対的真理を宿している訳ではありません。そのことに、気が付いていませんでした。「言葉には魂が宿っている」という言霊信仰に囚われていました。

人間の思考は、暗黙の前提条件や先入観の上に成り立っています。そして、思考結果の間違いのほとんどは、その暗黙の前提条件の中に潜んでいます。思考アルゴリズムに問題がある場合は、それ程、多くはありません。

でも、人間は、(言葉を使った)思考アルゴリズムにばかり、気を取られています。暗黙の前提条件は、疎かにしています。ハイデガーが、そうでした。

(思考作業を行う場合の)コストバランスは、暗黙の前提条件の検証に70~80%、思考アルゴリズムに20~30%です。この割合は、丁度、間違いが含まれている場所の割合と一致します。つまり、間違いのほとんどは、暗黙の前提条件の中に隠れています。

ところが現実の思考作業では、暗黙の前提条件の検証0%、思考アルゴリズム100%です。言葉ばかりを振り回しています。言葉を振り回すことが思考作業だと思い込んでいます。本当は、目の前の現実と向き合うことが大切な筈なのですが、いきなり、ドン・キホーテのように、勇ましく言葉を振りかざして挑みかかっていした。実に、勇姿だけは素晴らしいものでした。

ここでは、『空間』という入れ物は透明で見えないので、実感が湧きやすいように『皿』という(目に見える)入れ物に置き換えて話を進めています。暗黙の前提条件を視覚化しています。(これの厳密な説明は、後で行います。)

ゼロは、『(入れ物の中に、ものが)存在しない状態』が存在していることを、明示的に表示した記号です。

即ち、「無の存在」を表示した記号です。

注)「無」という言葉は「(無の)存在」を指し示しているので、形而上学で突き当たったような論理的矛盾とジレンマは生じません。

インド哲学は、もう既に2000年前に、形而上学の矛盾とジレンマをクリアしていたのです。

一方、現代哲学は、まだ解決できなくて、迷走しています。暗黙の前提に気が付いていません。

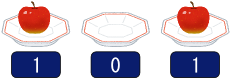

このような事情で、ゼロの概念を持ったインド数字では、空の皿を表現するスペース、即ち、ゼロの表示スペース(と、記号が)が確保されています。

空の皿自体も、存在のいち形態なので。存在するものを明示するのは、当たり前の事です。

例えば、数字の 101(百一 = one hundred one)は、『リンゴが一個の皿』、『空の皿』、『リンゴが一個の皿』と(存在状態を)羅列します。『空の皿』の存在を明示的に表記します。「存在するものだけ表記する。存在しないものは表記しない。」という世間一般の表示ルールとは、少し異なっています。(また、『存在』という言葉の使い方が曖昧になっている。)

| インド数字の 101 の表現 |

|---|

|

| 数字の 101(百一、one hundred one)は、『リンゴが一個の皿』、『空の皿』、『リンゴが一個の皿』と羅列します。 『空の皿』も明示的に『0(zero)』と(存在する記号で)表記します。 つまり、言葉『0(zero)』は、(無の)存在を指示しています。言葉が存在を指示しているので、論理的矛盾が生じていません。 |

日本語(百一)も英語(one hundred one)も、存在しない十の位は表記されません。しかし、ゼロの概念を持っているインド数字では、『101』 と、存在しない筈の十の位も、『0(zero)』という記号で表記されています。『存在しない状態』が存在している事、つまり、『空の皿』が存在している事を自覚している為です。その(空の)存在を、記号(ゼロ)で明示的に表現しました。

記号 ゼロは、あくまでも、『(無の)存在』を表現した記号です。「存在しない」を表現した記号ではありません。存在を表現しているので、(存在している)記号ゼロと対応付ける事が可能となります。つまり、(存在している)記号ゼロで、(同様に存在している)『無の存在状態』を表現しています。存在同士が結びついています。

もし、(『無の状態』が)存在していなければ、記号ゼロは指し示す対象を見失ってしまいます。つまり、(指し示すものが存在していないので、)言葉として、定義不定な状態に陥ります。

所謂、哲学者が形而上学の思考で陥る(無の)ジレンマです。哲学者は、「無」を「何もない」状態と思い込んでいます。つまり、「無という言葉」には「無の実体」が対応していないと思い込んでいます。この為、「無という言葉」が定義不定の状態に陥って、(形而上学の)思考作業が破綻しています。

対応関係 :記号 ゼロ -> 『無の存在』

定義不定 :記号 ゼロ -> 無?(存在が対応していない)

下図は日本語、英語での数の表記法です。

| 日本語、英語の数の表記法 |

|---|

|

| 日本語、英語での数の表記法です。(百一、one hundred one) 存在しない十の位は、表記されません。存在しないものは言葉で表記できないからです。つまり、言葉が指し示す対象が存在していないからです。従って、省略されます。 通常、存在しないもは、世間一般の常識として、表記されません。存在するものだけが、言葉で表現されます。存在しないものは、言葉で指し示す事が出来ないので、表記も出来ないからです。 その代わり、(省略によって生じる曖昧さを回避する為に、)位を指定する単位記号(百、hundred)が追加されています。 |

例えば、数『101』(百一、one hundred one)を表記する場合、存在しない十の位は、表記されません。省略されます。通常、存在しないもは、世間一般の常識として、表記されません。存在するものだけが、言葉で表現されます。

存在しないものは、一般に、興味がないからです。存在しているもののみ、興味があるからです。興味があるものしか、言葉や記号で表現されません。興味ないものは、無視されます。

リンゴは、食べたいから興味がありますが、リンゴが無ければ食べれないので、(空の皿には)興味もありません。だから、一般に省略されます。興味がないものは、省略され無視されます。

一般に、「興味が有るか?無いか?」が、「(存在が)有るか?無いか?」を決めています。興味が無ければ、無視されます。「存在が無い」側に分類されます。厳密には、「興味が無い」側に分類されます。そして、(興味がないから)思考過程からも省略されます。無かった事にされています。

興味を持った時に、始めて存在が認識されています。

単位記号の由来

情報を省略すると、曖昧さが発生します。そこで、(その曖昧さを回避する為に別の情報、即ち、)位を指定する単位記号(百、hundred)が追加されています。「(one hundred) + one」と。

単位記号を省略すると、(十の位が省略されているので、)絵のように「one + one」となってしまって、リンゴ2個と区別が付かなくなる為です。数字の「one 」と、単位記号の「hundred」 を、「(one hundred)」と組み合わせて、数 100 を表現しています。そして、「(one hundred) + one」と表記することで、始めて、リンゴ101個と分かります。

このことは、重さの単位を例にすれば分かり易くなります。

例えば、「5300g」 を表現する場合、「5.3Kg」 とか、「5Kg + 300g」 と表記します。「K」 は、千の位を表現する単位記号です。「g」 は重さの単位です。「Kg」 と表現することで、「1000g = 1Kg」の重さの単位を表現しています。つまり、「1g」を1000個集めた重さが「1Kg = 1g×1000」です。

日本語の場合も、100の場合は、「百」と、最初の1は省略されますが、200の場合は、「二 百」と、(英語同様に、)数と単位記号の組み合わせて表記されます。本来、100は、「一 百」と表記すべきですが、言葉は、一般に最小コストで運用される傾向にありますから、意味が通じるなら、余分な言葉は省略されます。使用頻度の高い単語ほど、(当たり前の事は)省略されて短くなる傾向にあります。

ちなみに、インド数字の場合は、ゼロも表記されるので、位を指定する単位記号(百、hundred)は不要です。

ただ単に、『101』 と数を羅列するだけです。右から何番目かの(表示位置の)情報で、位の情報を代用しています。例えは、右から3番目は、3桁目、つまり、百の位(百、hundred)を表現しています。

存在しない筈の十の位も、記号『ゼロ』と表記されているからです。全ての桁が、省略される事なく、表記されています。この為、表示位置と単位を、一意に結び付ける事が可能になります。

| 数 101 の表記方法 | ||

|---|---|---|

| 言語 | 厳密な表記 | 日常の慣用表現 |

| 英語 | (one hundred) + (zero × 10) + one | one hundred one |

| 日本語 | (一百) + (なし × じゅう) + 一 | 百一 |

| インド数字 | 101 | 101 |

| 日本語、英語の場合、ゼロを省略するので、(つまり、十の位が省略されるので、)代わりに、単位記号(百、hundred)が必要です。省略による曖昧さを回避する為に。 灰色の文字が省略されている情報です。 省略の理由は、興味がないからです。 | ||

インド数字は、表示位置が単位記号(百、hundred)の代用品として使われています。

逆に、日本語、英語は、ゼロの存在を省略したので、(その副作用として)百や hundred などの単位記号が必要になっています。

我々はインド数字の表記法に慣れてしまっているので、この事(情報の代用)を自覚することはありません。

子供が無自覚に言葉を習得するように、インド数字の表記法を習得しています。この為、言葉(百、hundred)では無くて、表示位置が、位(桁)情報を代用している事に不思議さを感じていません。

そもそも、『位』と『桁』の用語が、同じ意味で使われている事に不思議さを感じていません。本来、『位』は「百の位」の用法に見られるように、数の単位を表現した言葉ですが、『桁』は「右から3桁目」のように表示位置を表現した言葉です。言葉が指示している内容が、本質的に異なっています。(でも、日常会話では、インド数字やそろばんを思い浮かべて、同じ意味で使っていますが。)

注)話し言葉と書き言葉の違い

インド数字と、日本語英語で、数の表現方法が異なっている原因は、話し言葉と書き言葉の違いに由来しています。

日本語英語の数の表現は、話し言葉に由来しています。書き言葉は、話し言葉を記号(文字)にそのまま置き換えたものです。従って、数の表現は「数 + 単位記号」の方が理解し易くなります。単位が言葉で明示されているので、聞いただけで、数の大きさが(hundred or one)直観的に理解できます。実生活では、(大きな)概数の hundred は重要ですが、(小さな)端数の one はそれ程重要ではありません。それに、そもそも、存在しないものを言葉で表現するのは困難です。

一方、インド数字は(紙の上に)書いて計算する事が主体です。

存在する『1』も、存在しない『0』も平等に表記可能です。しかも、『そろばん』を使った計算手法と親和性が高くなります。

『そろばん』は、計算の都合上、前もって全ての桁を準備しています。『0』の桁も、そろばんの玉の状態がゼロの状態になっているだけです。ゼロの桁も(目に見える形で)存在しています。インド数字と、数の表記原理が同じです。

原則的な話をすれば、情報を正しく伝える為には、その為の記号(言葉)が必要です。記号(言葉)の情報量が、必要な情報量(現実)を満たしている必要があります。

つまり、伝えたい現実が持っている情報量と、その為に使用している記号(言葉)の情報量が等しい必要があります。もし、記号の情報量が不足していると曖昧さが発生します。

正しく伝わる:現実が持つ情報量 = 記号が持つ情報量

曖昧さが発生:現実が持つ情報量 > 記号が持つ情報量

例えは、古代日本では、色を表現する言葉が、「赤・青・白・黒」の四つしかありませんでした。

厳密には、「白、黒」のように、明暗のコントラストを表現する言葉は、色を表現する言葉ではありません。

視覚は、色のコントラストと、明暗のコントラストから構成されています。白黒は、明暗のコントラストを表現した言葉です。色のコントラストを表現した言葉ではありません。古代の日本では、色のコントラストを表現する言葉は、(二分法で、)「赤、青」の二つしかありませんでした。つまり、「1 or 0」しかありませんでした。

【 二分法による視覚情報の分類 】

明暗のコントラスト:白 <-> 黒

色彩のコントラスト:赤 <-> 青

血や火の「赤」は、命に係わる色でした。果物が熟れて食べ頃になると、赤や黄色などの鮮やかな色に変化します。一般に、毒を持った生物は、目立つ鮮やかな警告色を持っています。これらの目立つ色は、生きる事と密接に結びついていたので、言葉で識別されていましたが、それ以外の色は、深刻な問題ではないので、無関心から、その他(青)と表現されていたのかもしれません。実際、海洋民族にとって、「血の赤」と、海の青と空の青、森の青以外、何も無かった訳ですから。

現実問題として、それで生活に困りませんでした。「生活に困る」という現実に直面して、始めて、その情報が識別され、その識別された情報を表現する為の新しい言葉が生まれます。

| 色彩の二分法と、生きる事との関係 | |

|---|---|

| 色彩 | 生きる事との関係 |

| 赤 | 生存と密接に関連した色(核心的色彩) |

| 青 | 生存とあまり関係ない色(その他) |

その名残を、交通信号に見ることができます。日本の交通信号は、「赤、緑、黄色」の三色ですが、しかし、日常会話では、なぜか「赤、青、黄色」と呼んでいます。緑色を青色と表現しています。日本語の七不思議のひとつです。現代でも、青という言葉は、青色と緑色の両方を指している場合があるので曖昧です。古代の風習が残っています。

赤:危険(生存と密接に関わっている。)

黄:注意(生存と関わるかもしれないので観察が必要。)

青:安全(生存と関係ないので、無視してもいい。)

もちろん、中世以降では、そのような曖昧さを回避する為に、様々な色を表現する言葉が発達してきました。たとえば、淡い赤を表現した「薄紅(うすべに、#f0908d)」とか、早春の木々の緑を表現した「若草色(わかくさいろ、#c3d825)」、くすんだ茶色を表現した「渋色(しぶいろ、#946243)」などのように、微妙な色の違いを表現する言葉がたくさん生まれました。

( https://www.colordic.org/w/ )

でも、実際の色は、日本語に限らず、全ての言語が持っている色に関する言葉よりも、遥かに、もっと、もっと多様で微妙です。七原色だけで表現できる程、単純ではありません。とても曖昧です。常に、目の前の景色を、どのような言葉で表現すればいいのか迷ってしまいます。宮崎駿氏は、屋久島の森の緑に、赤が混じっている事に気が付いたそうです。彼には、森の色は緑では無かったみたいです。色々な色が混じっていたみたいです。

くどいようですが、言葉は人間という動物の生き様を表現しているに過ぎません。

残念ですが、言葉には、耐え難い臭いがこびり付ています。

注)緑の黒髪

日本語には、色に関して、もうひとつ矛盾した表現があります。若い女性の美しい黒髪を、『緑の黒髪』と表現します。

この表現は、今問題となっている色彩の二分法(赤、青)とは無関係のようです。

日本は、照葉樹林文化帯に属しています。シイやツバキのように、葉っぱが光沢を持った植物で覆われています。

若い女性の美しい光沢のある黒髪から、照葉樹林の光沢のある葉っぱを連想して、「シイやツバキの葉っぱのような光沢のある美しい黒髪」という意味で、『緑の黒髪』と表現されたものだと思われます。

実際、『緑』という言葉から、照葉樹林の緑を連想します。新芽が伸びる早春は、(若い女性の黒髪同様)心を奪われます。。。。。命の輝きと未来への希望を感じます。

なお、日本語では色気のある様を、「艶(つや)」とも表現します。光沢がある様を表現しています。「艶話(つやばなし)」と言ったら、(少しHな)大人の小話を意味しています。だから、『緑の黒髪』は、『艶のある黒髪』とイメージが微妙に重なります。でも、色気を感じさせない分、場所を選ばず使いやすい言葉です。

形而上学は、暗黙の前提条件を無視しているので、意味不明のジレンマに陥っています。

インド数字の場合は、表示位置で、その不足している情報、即ち、『位』という単位情報を補っています。だから、(日本語や英語のように、)百や hundred などの単位を明示的に示す言葉が必要ありません。単位記号が無くても、(表示位置で)正確に数を表現可能です。言葉によってでは無くて、別のシグナルによって、情報を(曖昧なしに)正確に表現しています。

情報を伝えているのは、言葉という記号だけではありません。その他のシグナルも利用されている場合があります。

もし、新たな情報の為に、新たな記号(言葉)を追加していない場合は、「意味不明の曖昧さが生じている。」か、又は、往々にして「暗黙の前提条件として省略されている。」か、そのどちらかです。

その暗黙の前提条件が、思考作業では、諸悪の根源になっています。問題の本質が、そこにあるにも関わらず、人々は、それを、ほとんど自覚していない為です。

【現実に対して、記号の情報量が不足している場合。】

可能性1:意味不明の曖昧さが生じている。(例:古代日本の色)

可能性2:暗黙の前提条件として、省略されている。(例:数字の『ゼロ』)

思考作業の諸悪の根源は、往々にして、暗黙の前提条件の中に潜んでいる。

今話題にしている『ゼロ(zero)』の話も、「物は、『空間』という入れ物(皿)の中に入っている。」という暗黙の前提条件の上に成り立っています。

この『空間』という入れ物を、今までは『皿』と呼んできました。『空間』は透明で、その存在を実感できない為です。それを実感し易いように、「皿という(眼に見える)入れ物」に置き換えて話しを進めてきました。

【『存在』に関する暗黙の前提条件 】

物は、『空間』という(目に見えない)入れ物の中に入っている。

この空間という入れ物を、『皿』と呼んできました。

このような暗黙の前提条件は、普段の思考過程では省略されています。「物が空間の中に存在している事実。」は、当たり前の真理であって、それにワザワザ言及する事は、時間とコストの無駄だからです。

会話は、常に共通の認識の上に成り立っています。そして、伝送効率を上げる為に、その共通認識は、会話から省略されています。共通認識を省略するからこそ、少ない言葉で、効率的に要点だけが伝わります。

家族内なら、言葉さえ必要なく、指で相手の体を突くだけで、コミュニケーションが成り立ちます。一方、知らない人の場合は、誤解が生じないように、たくさんの言葉を使って、丁寧に説明する必要があります。非常に、回りくどくなります。

今話題にしている「有と無」或いは、「1と0」も、(暗黙の前提条件を明示して)厳密に表現すれば、下記のように、非常に、回りくどくなります。なお、()で括った部分が暗黙の前提条件です。

【有と無の厳密な表現】

有 or 1:(空間という入れ物の中に、)ものが存在している状態(が、存在している。)

無 or 0:(空間という入れ物の中に、)ものが存在していない状態(が、存在している。)

()で括った部分は、暗黙の前提を明示した表現です。

()で括った暗黙の前提は、『有』と『無』で共通しています。

上の表現で、()で括った暗黙の前提部分を省略すれば、下記のように日常の正常な理解し易い文章になります。

有 or 1:ものが存在している状態

無 or 0:ものが存在していない状態

重要な点は、暗黙の前提は、『有』の場合も、『無』の場合も共通している事です。(<< ここ重要)

共通部分は省略しても、実用上、支障が生じません。むしろ、(共通している)暗黙の前提条件は、省略した方が意味が伝わり易くなります。だから、伝送効率の為に、積極的に省略されています。言葉数が少なくなると、注目点がより鮮明になる為です。

ゼロは「無の状態」の事なので、暗黙の前提条件を省略すれば、「ものが存在していない状態」と、(哲学者や一般の人々が思っているような)通常の正常な表現になります。直観的にも、理解し易くなります。

しかし、厳密なゼロに関する思考作業を行いたい場合、曖昧さが生じてしまいます。なぜなら、「存在していない筈のゼロ(無)の状態」を、「存在している記号(有)」で表現しているからです。つまり、『無』を『有』を使って表現しているからです。論理的矛盾が生じてしまいます。

『ゼロ』という記号自体は、存在しています。それが証拠に、我々は、紙の上に、この記号を書くことができます。

一方、この記号が指示してる実体も存在しています。「入れ物の中に何も存在しない状態」が存在しています。即ち、『無』が存在しているからです。

両方とも存在しているので、それ故、記号の『ゼロ』と、『無の存在』が結びついて、言葉で表現可能になっています。

インド数字の『ゼロ』:記号ゼロ -> 『無の存在』(記号ゼロには、存在が対応している。)

もし、(哲学者が思い込んでいるように、)『無』が存在していなければ、つまり、「何も存在していない状態」なら、記号『ゼロ』は、指し示す対象を失って、定義不定となります。

哲学者の『ゼロ』:記号ゼロ -> (存在が無い)(定義不定の状態。存在が対応していないから。)

このような「『定義不定な状態』を、記号『ゼロ』を使って表現している。」と仮定したら、今度は、記号『ゼロ』自体が定義不定になります。『 記号ゼロ = 定義不定 』と定義されてしまうからです。定義不定の言葉は、思考の為の道具(言葉)として、使うことが出来ません。

仮定1?: 無 or ゼロ = 何もない状態 (言葉が実体を指し示していない。)

仮定2?: 無 or ゼロ = 定義不定な状態 (言葉を道具として使えない。)

どちらに転んでも、意味不明となって、暗礁に乗り上げてしまいます。どうしようもない矛盾に突き当たってしまいます。

『無』が存在しているからこそ、この(無の)存在を、記号『ゼロ』で指し示す事が可能になっています。

| 『無』という言葉と実体の対応関係 | ||

|---|---|---|

| 哲学 | 言葉 | 対応している実体 |

| 空の哲学 | 記号『ゼロ』 | 無が存在している状態。 |

| 形而上学 | 記号『ゼロ』 | 「何もない無の状態」の事なので、対応すべき実体は存在していない。 |

| 形而上学の場合、記号『ゼロ』が、指し示すべき実体を見失っています。 一方、空の哲学の場合、記号『ゼロ』が指し示しているのは、『無が存在している状態』の事なので、即ち、『無の存在』を指し示しているので、論理的に矛盾なく表現可能です。 | ||

ヌルポインター(NullPointer)

このような思考は、馴染み辛いかもしれませんね。

これは、理系の発想です。コンピュータプログラムの世界で顕在化する問題です。『定義不定な状態』を、『ヌルポインター(NullPointer)(ポインターが実体を指し示していない状態。)』と呼んでいます。変数名(名前)は定義されているが、その変数名(名前)が実際のメモリー領域(実体)を指していない状態です。

| メモリー領域とポインター(名前)の関係 | |

|---|---|

| 名前 | 動作 |

| 通常の変数名 | (実際に情報を記録する為の)メモリー領域を指している。 コンピュータ上のゼロは、メモリーにゼロの値が書き込まれた状態。 名前に実体が対応している。 名前を指定して、メモリー領域に値を書き込む事が可能 |

| ヌルポインター | (情報を記録する為の)メモリー領域を指していない状態。 変数名は定義されているが、メモリー領域は確保されていない状態 名前に実体が対応していない状態。 実行すると、実体が存在していない為、(操作できなくて)動作不定となる。 実体が対応していないと、その実体を操作できません。操作不可の命令になります。 |

一般に、言葉、即ち、ポインターは、「実体を指し示している筈」と信じられています。そのような信念と先入観を持っています。その信念が崩れた状態です。形而上学のジレンマは、理系的には、「ヌルポインター」の問題です。

プログラムの世界では、変数名(言葉)を、実体を指し示す「ポインター」と理解しています。ポインター操作では、常に、変数名(言葉)と実体との対応関係を注意深く確認しています。

プログラムの学習では、「ゼロ」と「ヌル」の違いを理解するのは結構困難です。(経験的に分かっていることは、)ポインター操作に熟達した上級者の数割程度しか理解していないと思われます。そこそこプログラムを組める中級者でも混乱しています。

ゼロ:変数名が指し示しているメモリー領域に、ゼロの値が書き込まれた状態。

ヌル:変数名が、(実際に情報を書き込む)メモリー領域を指し示していない状態。

このような(ヌルポインターの)状態で、その名前を使ってプログラムを実行すると、名前が実体(変数)を指し示していないので、(操作対象の実体が存在していないので、)操作する事が出来なくて、動作不定の状態に陥ります。一般的には、暴走するか、「NullPointerException」の例外処理が発生してプログラムが停止します。

実際、哲学者も、形而上学の思考作業では動作不定の状態に陥っています。ハイデッガーは、訳が分からなくなっていました。自らの前提条件の矛盾には気が付いていませんでした。

詳細は『参考4)ゼロ と ヌル と 神』を参照下さい。

ここに、形而上学のジレンマがあります。

『無』という言葉の定義は、「何も(存在が)無い」です。

しかし、言葉一般に対する(暗黙の)先入観は、「言葉には、実体が対応している筈だ。」です。

だから、「無という言葉にも、無という実体が対応している筈。」と、思っています。「無」という言葉が指し示している筈の「(無の)実体」を捉えようと四苦八苦していました。

でも、無の定義は、「何も(存在が)無い」です。「言葉の定義」と「言葉一般への先入観」の間で矛盾が生じています。(哲学者は)この矛盾に気が付いていませんでした。それ故、意味不明の(形而上学の)ジレンマに陥っていました。「ゼロ」と「ヌル」の違いが理解出来ず、両方とも「ゼロ」だと思い込んでいたのです。コンピュータプログラマーも、「ゼロ」と「ヌル」の違いを理解している人間は、それ程多くありません。いつも、ここで躓ています。上級のポインター操作に、熟達した(痛い思いをした)者のみです。

| 無の定義と先入観の間の矛盾 | |

|---|---|

| 『無』の定義 | 何も無い |

| 言葉一般に対する先入観 | 言葉には実体が対応している筈だ。(暗黙の前提) |

| 『無』の定義は、「何もない」です。 一方、言葉への先入観は、「言葉には実体が対応している。」です。 定義と先入観の間で矛盾が生じています。 「無は、何も実体が無い」筈なのに、(先入観として)「無の実体」を期待しています。<< ここが矛盾 | |

| 神の矛盾 | |

|---|---|

| 『神』の定義 | 神は見えない。認識を超越した崇高な存在。 |

| 言葉への先入観 | 言葉には実体が対応している筈だ。(暗黙の前提) |

| 『神』という言葉に対応した神の実体を捉えることが出来ない。実際、神は見えない。 でも、見えないけど、神の存在を信じている。 ここに、神の存在に関する矛盾が生じています。実体を捉える事ができないけど、(神の)実体の存在を信じています。 それ故、神経質な宗教の中には、偶像崇拝を禁止しているところもあります。目に見える偶像は、神ではないからです。神の代用物である偶像を、神とは認めていません。 | |

『無』と『神』は、実体が存在していません。その(実体の)存在を誰も証明できません。でも、人々は、その存在を信じています。

形而上学は、「無という言葉に対応している筈の無の実体(先入観)」を捉えようと四苦八苦してきました。ハイデッガーも、これに苦労していました。(先入観に囚われて)必死になって、『無の実体』を追い求めていました。

でも、無の定義は「何もない」なので、その実体は存在していません。実体がない事を無と定義しています。無という言葉の定義と、(実体の存在を期待している)言葉一般に対する先入観の間で矛盾が生じています。哲学者は、形而上学の思考において、この矛盾に気が付いていません。

暗黙の前提条件を考慮しないと、このように(形而上学のように、)意味不明の空論に陥ってしまいます。その中で、自己矛盾に直面します。

逆に、暗黙の前提条件を考慮すれば、『無』は、「何もない状態が存在している状態」の事なので、つまり、『無の存在』を指し示しているので、言葉一般の先入観と矛盾しなくなります。合致します。

実際、哲学者も(無意識では)『無』に関する思考の時、「真っ白い紙」、又は、「何もない空っぽの空間」を連想していますから、(当人が自覚していない)本音の部分では『無の存在』を実感していますが、それが、まさか、『暗黙の前提条件だ』とまでは気が付いていません。その暗黙の前提条件を、(暗黙であるが故に考慮せずに、)無視して、いきなり哲学的思考作業を開始しています。つまり、実感では分かっているが、論理的には矛盾した思考作業を行っています。

| 哲学者の『無』の先入観 |

|---|

|

| 哲学者は、『無』という言葉から、「真っ白い紙」(図1)を(無意識に)連想しています。 『有』からは、「リンゴ」(図2)だけを連想しています。 背景に、「無地の空白」が存在している事に気が付いていません。 このような暗黙の前提条件を見落としています。 だから、(「無の存在」を見落としているから、)形而上学はジレンマに陥っています。 |

全ての思考は、暗黙の前提条件の上に成り立っています。そして、諸悪の根源は、この暗黙の前提条件の中に潜んでいます。

しかし、厄介な事に、その暗黙の前提条件は、ほとんど、全くと言っていい程、自覚されていません。考慮されていません。

この為、(形而上学の)思考作業が破綻しています。

(思索に使っている)『言葉という道具』は、真理を内包している訳ではありません。だから、言葉を弄繰り回しても真理に到達できる訳ではありません。

言葉は、人間という動物の生き様を表現しています。

だから、言葉には人間の欲望や先入観が色濃く絡みついています。残念ですが、そこにあるのは(生臭い)血や汗です。それ故、その言葉に絡みついている人間の欲望や先入観を注意深く観察することが大切です。どのような血や汗がこびり付いているか、その臭いを嗅いでみることが大切です。

(「言葉は綺麗なものだ。言葉には真理が内包されている筈だ。言葉を振り回すことは、真理を振り回すことだ。」と信じたい気持ちは分かりますが。)

原始仏教の言葉を、もう一度。

ことばで表現されたものを(真実と)考えているだけの人々は、ことばで表現された(世界の)なかに安住し(執着し)ている。彼らはことばで表現されたもの(の実体)を知らないから、死神にとりつかれてしまうのである。

「バラモン教典 原始仏典」P442 中央公論社

「(『死』という)言葉を真実だと思い込んでいる人々は、言葉が作り出している世界に執着している。その世界に安住し、その世界に振り回されている。彼らは、言葉の正体を知らないから、(真実と思い込んでいる)死(という言葉)の恐怖に怯えてしまうのである。」と、述べています。

【形而上学のジレンマ】

要は、言葉と実体との対応関係です。

本当に、言葉には実体が対応しているのでしょうか?。

対応してしているものは、(実体ではなくて、)人間の欲望ではないでしょうか?。

「実体だ。」と、信じたい気持ちは分かりますが。

我々人間という動物が持っている思考の枠組みについて論じます。

注意)深く考え過ぎると、死の恐怖の虜になるかもしれません。

(読み飛ばす)

皿は入れ物を表しています。

『空間』という思考の枠組みの中で、その中に、物が有るか無いかを論じてきました。入れ物の中に、物がない状態が、『空(empty)』や『0(zero)』です。

なお、『空間』という入れ物は、常識として当たり前の暗黙の前提条件なので、通常は思考過程から省略されています。明示的に自覚されることはありません。現代の哲学者も自覚していません。

以下の作業では、この思考の枠組みそのものを問題とします。

少しだけ、常識を逸脱したトリッキーな思考作業を行います。冷静に現実と向き合って頂くことを希望します。(死の恐怖の虜にならない為に。)

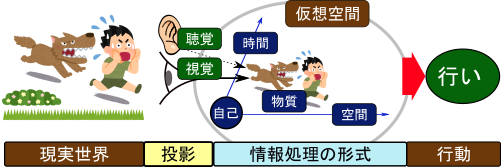

我々人間という動物は、下図のような思考の枠組みを持っています。『自己、時間、空間、物質』という枠組みを使って身の回りの物理現象を理解しています。

| 思考(認識)の枠組み |

|---|

|

| 我々人間という動物は、『自己、時間、空間、物質』という思考の枠組みを使って物事を理解しています。 「空間という入れ物の中に物(物質)が存在している。それが、時間の経過と共に、入れ物(空間)の中を動き回っている。」と理解しています。 なお、『自己』は、(幾何学上は、)『座標原点』と呼ばれています。 |

「空間という入れ物の中に物(物質)が存在している。それが、時間の経過と共に、入れ物(空間)の中を動き回っている。」と理解しています。つまり、犬と人間という二つの存在は、このような入れ物の中に存在している。そして、「鬼ごっご」というゲームは、このような入れ物の中で演じられていると理解しています。

現代の物理学理論も、全て、この発想を使って記述されています。

なお、『自己』は、(幾何学上は、)座標原点を意味しています。もちろん、哲学的には、『自分自身』のことです。全ての思考は、自分基準の自己中心点、即ち、座標原点を起点に行われています。

これは、脳内部の情報の処理形式です。しかし、暗黙の前提条件なので、全く自覚されていません。哲学者も物理学者も自覚していません。全ての人間が持っている情報の処理形式、つまり、暗黙の前提条件なので、わざわざ、これに言及しなくても、会話は成立します。人間同士の全ての会話は、(全ての人間が共通に持っている)この暗黙の前提条件の上に成り立っています。

現代の物理学者は、これを宇宙の真理だと思っています。「 『時間、空間、物質』は、存在する実体だ。我々の存在するこの宇宙は、このような実在物によって構成されている。」と思い込んでいます。まさか、これが暗黙の前提条件、つまり、『思考の枠組み』とは、夢にも思っていません。(ここに疑問を持ったら、死の恐怖の虜になります。それ故、固く真実だと思い込んでいます。)

この情報の処理形式は、動物進化5億年の実績で最適化されています。我々動物は、5億年の歳月を掛けて、外部感覚器官から得られた信号と、自らの生きる事を結び付け、(生死を賭けて)検証してきました。それ故、日常生活では不具合を感じることはありません。(死の代償によって)最適化されているからです。

因果関係:現実 -> 知覚 -> 仮想空間へのマッピング -> 行動

| 現実世界から仮想世界への投影 |

|---|

|

| 動物は、外部感覚器官から得られた信号を、 1) 『自己、時間、空間、物質』という情報の処理形式(仮想空間)の上に、マッピングしています。 2) そして、このマッピングされた情報に基づいて行動を起こしています。 この仕組みは、動物進化5億年の実績によって、最適化されています。従って、我々は、見たままに行動しても、不都合を感じることはありません。 この原則は、(程度の差を別にすれば)昆虫などの動物も共通していると思われます。 |

犬も人間も、生物進化を共有している同じ動物として、同じ枠組みを持っています。それ故、人間と犬の間では共通のゲーム(鬼ごっご)が成り立ちます。

感じたままに行動しても、その欠陥に突き当たることはありません。

見たままに行動しても不具合が起らないのは、(唯物論者が信じているように、)そこに実体が存在しているからではありません。我々は実体を認識している訳ではありません。ただ単に(入力に対する出力の)最適制御が行われているからに過ぎません。「最適に制御されているから、問題が生じていない。」だけに過ぎません。

唯物論者は、仮想空間にマッピングされた情報を、実体だと錯覚しています。この情報に基づいて行動しても不都合が起らないからです。実際、目の前のコップは、(何の疑念も抱かずに)手で掴むことができます。それ故、強く確信しています。「認識しているものは、実体だ。それが証拠に、手で掴めるではないか。」と。

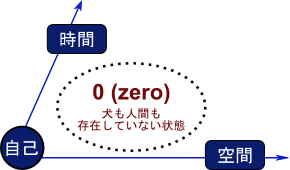

ゼロの存在状態

先ほどから話題にしているゼロは、このような思考の枠組みの中に、ものが何も入っていない状態を指しています。絵で言えば、犬も人間も存在していない状態がゼロです。

我々人間の思考の枠組みには、下図のような『無』の状態も存在しています。

| ゼロの存在状態 |

|---|

|

| 『0(zero)』、又は、『無』、『非存在』の存在状態です。 『時空』という入れ物の中に、物が存在していない状態です。つまり、『無の状態』です。 思考の枠組みの中では、このような『無の存在状態』も存在しています。 注)思考の枠組み自体を否定している訳ではありません。 |

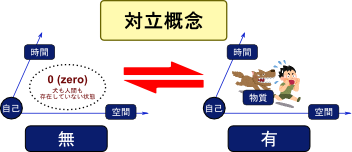

この状態を、哲学者は『無』或いは『非存在』と呼んでいます。哲学者が形而上学で主張している『非存在』とは、『非存在の存在状態』、つまり、『この枠組みの中に、犬も人間もいない状態』が存在していることを意味しています。『存在』、つまり、『犬や人間が、この思考の枠組みの中に存在している状態』の対立概念です。

『存在』という言葉の使い方が曖昧です。二つの意味を、一つの言葉を使って表現しています。「思考の枠組みの中に物が存在している状態」と、「思考の枠組み」そのものの存在です。このような思考の枠組みは、脳内部に存在しています。だから、この存在を意識知覚する事が出来ます。

| 有 と 無 の両極端 |

|---|

|

| 無は有とセットになって、『有無』の価値観を構成しています。 原始仏教では、(有と無のように、左右の色鮮やかなコントラストによって構成されている)価値観を、『両極端』と表現しています。 |

上の「有 と 無 の両極端」を、今までの「0と1」の皿の絵に置き換えると、下図のようになります。『自己、時間、空間』の思考の枠組みが『皿』に相当します。(物質の)『有る、無し』が『1、0』に相当します。

厳密には、『皿』は『空間』という入れ物事では無くて、『自己、時間、空間』という思考の枠組を指しています。

| 1 と 0 の両極端 |

|---|

|

| 0 は 1 とセットになって、『0,1』(無し、有る)の価値観を構成しています。 |

人々は、『愛と憎しみ』のように、或いは、『正義と悪』のように両極端のうち綺麗に見える片方にだけ、異常な愛着と拘りを見せています。それに、必死にしがみ付いています。そして、結果、いつも反対側の重い影を引き摺って歩いています。

手にこびり付いた魚の臭いのように、洗っても洗っても消えない反対側の重い影に苛立っています。何とか、振り払おうともがいています。

『有と無』も、人々の関心があるのは、通常は『有』の方のみです。日本語、英語の数の表記法でも、リンゴが載っている皿のみを表記し、空の皿は省力していました。一般に、『無』には興味ありません。(食べれないので。)

| 日本語、英語の数の表記法 |

|---|

|

| 数 「101」の、日本語、英語での表記法です。(百一、one hundred one) 存在しない十の位は、表記されません。省略されます。通常、存在しないもは、世間一般の常識として、(関心が無いので)表記されません。存在するものだけが、(関心が有るので)言葉で表現されます。 |

ところが、形而上学は、反対側の『無』の方に関心を持ってしまったので、話がおかしくなりました。『無』が『有』とセットになっている現実に直面しました。(『有』と同じように)『無』を純粋に取り出そうとしたのに、『無』の背後には、まるで影のように、『有』が、いつも付き纏っていたのです。

形而上学は、『無』を(認識可能な実体として)純粋な姿で取り出せなかったのです。つまり、『無』を理解できなかったのです。(有のように)手掴み出来なかったのです。哲学者の敗北です。

敏感な方は、もう既に、上の一文の中に矛盾が含まれている事に気付かれたと思います。そういう事です。矛盾は、灰色文字、「『有』と同じように」、「認識可能な実体として」、或いは、「手掴み」の中に隠されています。黒い文字は、人々の常識に沿った当たり障りのない表現です。『無』は『有』の対立概念なので、そもそも、『有』と同じように」、「認識可能な実体として」捉える事は、不可能です。「『無』は何も存在しない状態」と定義されているのだから。

「有と同じように、捉えることが出来る」、このような先入観を持っている事自体が矛盾しています。捉える事が出来ないものが、『無』なのだから。

なお、繰り返しになりますが、注意して頂きたいのは、これらの話は、思考の枠組み自体を否定している訳ではない事です。あくまでも、この枠組みの中での話です。

自己保存系の時空認識

このような『有と無』の形而上学の問題は、実は、全く想定外の方向から説明可能です。生命現象を記述する為に、制御工学の理論を整備中ですが、この中で論ずることが可能です。

(信じて頂けないかもしれませんが、)『有と無』の問題は、形而上学の問題ではなくて、制御工学の問題です。

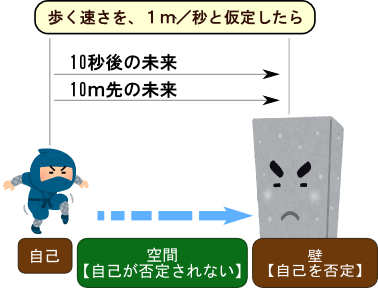

人間が、壁に向かって歩く状況を想定してみます。

壁は10m先に存在し、秒速1m で歩くと仮定します。

壁の前には、何もない空間が広がっています。

実際に、(目をつぶって)壁に向かって歩いてみる事をお勧めします。何が起こるかを、自分の身体を使って確かめて下さい。この実験の肝は、自分の身体を使って試す事です。

くれぐれも、頭で考えない事です。自分の体で試す事です。分かったつもりにならない事です。

その時に、始めて、『有と無』の生物学的意味が明らかとなります。『生きる。』こととの接点が見えてきます。「分かったつもり」では、生きる事との接点を実感できません。

| 自己と空間と壁(物) |

|---|

|

| 全ての哲学的問いは、最終的には、『生きる。』こととの接点を探し求めています。 『壁』は、(生きる事との接点において)『自己の存在を否定するもの。』を意味します。 自己の存在と競合します。 (何も無い)『空間』は、反対に、『自己の存在を否定しないもの。』を意味します。 だから、空間内は、自己と競合しないので、自由に動き回ることができます。 壁と空間は、『生きる。』こととの接点において、そのような意味を持っています。 参考)時間と空間の相対性について 歩く速さを秒速1mと仮定したら、 10m先の壁は、 同時に、10秒後の不幸な未来を意味しています。 10秒後に壁に激突します。(10m先で壁に激突します。) (生きる事との接点において、)時間と空間は相対的意味を持っています。 遠い壁は、同時に遠い未来を意味しています。アインシュタインが主張した相対性理論の内容です。 このような初歩的な思考モデルでは、『時間』の概念と『空間(距離)』の概念は、まだ未分化です。 |

最初の数歩は、何の問題も無く歩くことができると思います。でも、10m歩いた所で、壁に突き当たります。そこで、自己の存在が否定されます。自由に動く事ができなくなります。運が悪ければ、怪我をするかもしれません。(勢いよく走って激突したら)最悪の場合、死亡の可能性もあります。

我々生命にとって、『生きる(自己保存)』という行為との接点において、

『有、壁、物』は、「自己の存在と競合するもの」という意味を持っています。自己の存在と競合するので、行動が阻害されます。最悪の場合、自己の存在が否定されることもあります。つまり、死にます。

反対に、(何もない)『無、空間』は、「自己の存在と競合しないもの」という意味を持っています。自己の存在と競合しないので、自己は自由に存在を変更できます。つまり、自由に動き回る事ができます。

『生きる(自己保存)』という行為との接点において、『有 と 無』又は『物 と 空間』の価値観(両極端の対立)は、このような意味を持っています。つまり、『(有 = 自己の存在と競合) と (無 = 競合しない)』という意味を持っています。

詳細は、自己保存系の時空認識に関する考察を参照下さい。

注)『生きる。』事との接点

今西錦司(敬称略)は、この『生きる。』事との接点を、状況の主体化と呼んでいました。外部感覚器官から流入した信号を、『生きる』事と直接結びついた情報に変換する行為の事です。ちなみに、フロイトは、このような状況の主体化によって生成された信号群を、「テンション」と呼んでいました。二人とも、同じものを、異なった方向から見ていました。(言葉が異なっているので、世間では、全く、関係ないと思われていましたが。)

注)プチスリルの お誘い。

人生に退屈を感じたら、(ただで楽しめる)プチスリルをお勧めします。自分も、(刺激が足りない時は、)時々、愛用しています。

(人も車もいない安全な場所(?)で、)目をつぶって下さい。そして、前に向かって歩きます。あなたは、何歩、歩けますか?

恐怖との葛藤。この快感が忘れられません。

注)良い子のみんなは、真似をしないように!。この快感を覚えたら、もう、人間、済んでます。

日常の限界

この認識の形式は、動物進化5億年の実績に裏打ちされていますから、日常生活の範囲内なら、ほとんど、不具合を感じることはありません。実際、目の前のコップは、何の疑念も抱かずに、手で掴むことができます。

| 思考(認識)の枠組み |

|---|

|

| 我々動物は、『自己、時間、空間、物質』という認識の形式で、身の回りの情報を分析しています。 この認識の形式は、動物進化5億年の実績で最適化されていますので、日常生活では、不具合を実感する事はありません。 |

日常生活の範囲内に限定すれば、「我々は実体を認識している。」という素朴な唯物論を信じても、問題になることはありません。動物進化5億年の実績で、最適化されているからです。

しかし、現代物理学は、このような健全な常識が通用しない極限の物理現象に直面しています。

太陽系よりも遥かに広大な銀河系とか、その銀河の集団で構成された宇宙全体とか、或いは、分子や原子よりも遥かに小さな素粒子の世界とか。このような極限の世界は、動物が生きてこなかった世界です。未体験ゾーンです。

この為に、様々な意味不明の困難に直面する事になりました。動物進化5億年の実績が全く通用しない未体験ゾーンだったからです。

| 未体験ゾーン |

|---|

|

| 現代物理学は、日常生活とは遥かに掛け離れた物理現象を扱うようになってきました。 ミクロな素粒子の世界とか、マクロな銀河系や宇宙全体のように。 この為、日常の常識が通用せず、様々な不具合に直面しています。 |

現在、このような人間の日常と遥かに隔たった物理現象を記述する為に、このような日常の思考の枠組みを否定した物理学理論を準備中です。現代の物理学体系を、根底から覆して、作り替えてしまう作業を行っています。このような思考の枠組み自体を見直し、この形式を使わないで物理現象を記述しようとしています。認識論も、現代の哲学者が想像もした事のない発想を使って再構築しています。

なお、『時間、空間、物質』は、存在する実体ではありません。我々の存在しているこの宇宙は、そのような実在物で構成されている訳ではありません。空間という入れ物は実在していません。これは、人間という動物が持っている情報の処理形式です。つまり、思考の枠組みです。

全ては、空の哲学が主張するように、存在する実体ではありません。愛や憎しみ同様、「一切は空なり。」です。

人間が認識している『自己、時間、空間、物質』という世界は、実体ではありません。

我々が意識知覚している世界は、実体ではありません。夢と同じ架空現実です。

それは、脳内部の情報の処理形式、つまり、認識や思考の枠組みです。日常の常識、もっとハッキリ言えば、仮想現実です。夢と同じように、実体世界ではありません。

この枠組みは、動物進化5億年の実績から作り出されました。従って、その最適性も、その範囲内の実績に裏打ちされています。だから、日常生活の範囲内なら、不具合を感ずることはありません。目の前のコップを何の疑念も持たず、掴む事ができます。

しかし、コップを手で掴むことができるのは、唯物論者が主張するような実在の証明ではありません。最適化の証明です。コップが実在しているのでは無くて、動物進化5億年の実績に基づいて、そこで最適制御が行われているからに過ぎません。(実体だと信じたい気持ちは、理解できますが。)

制御工学的表現を使うなら、我々人間の脳は、外部感覚器官から流入している信号を、このような仮想空間にマッピングして、(肉体の存在している)現実世界を理解しています。

つまり、『自己、時間、空間、物質』は、脳内部の情報処理の形式です。このような判断基準で、外界の情報を理解しています。この(判断)基準の事を、哲学者は、『価値観』と呼んでいます。仏教では、『両極端』と表現しています。

このような事情で、『自己、時間、空間、物質』は、構造的には、価値観を構成しています。もっとも、この価値構造は、生物進化の過程で獲得されたものなので、個人の努力だけで克服できるものではありません。努力の範囲外にあります。だから、そのまま、受け入れる以外に方法がありません。

もし、このような現実の中で、現代物理学が突き当たっているような極限の物理現象を理解しようとしたら、どうなるでしょうか?。

原子や分子よりも遥かに微小な素粒子の世界とか、太陽系よりも遥かに広大な銀河系とか、その銀河の集合体で構成されている宇宙全体とか。或いは、光の速度に近い超高速度の物体の運動とか。

そのような極限の世界は、我々動物が生きた事のない世界です。最適化の範囲から、はみ出しています。生物進化で獲得した思考の枠組み(脳内部の情報の処理形式)が使えなくなります。あちらこちらに、綻びが見え始めています。

現代物理学が突き当たっている壁を乗り越えたいなら、人間という『生き物の宿命』を乗り越える必要があります。持って生まれた思考の枠組みを乗り越えないと、広大な宇宙全体や、微小な素粒子の世界を統一して理解できません。『時間、空間』という生物進化で獲得した思考の枠組みに拘っている限り、日常しか記述できません。

日常への拘りを捨て、それを使わないで物理現象を記述する必要があります。人間という動物の『生きる』という宿命と向き合う必要があります。

一切は空なり。全ては、空っぽです。 (Everything is empty.)

自己存在の否定

でも、このような試みは、空間の存在を否定するので、死の恐怖に曝されて、たいへんです。心が凍り付いて動かなくなります。この死の恐怖と向き合う為に、急いで、この章を準備しています。

だから、このチキンレース、自分にとっては、結構、切実です。死の恐怖と背中合わせなので。どっちが早いか競争です。

出来るだけ、合理的な説明に努めていますが、最終的に大切な事は、『行い』と『結果』の因果関係を観察する事です。自分のこの体を使って、実際に生きてみることです。現実だけが、教師であり反面教師です。

欲望の荒波の中に、この身を置いてみないと、心の機微は理解できません。言葉に込められている様々な矛盾した思いや欲望も理解できません。言葉や欲望は、残念ながら、常に、矛盾しています。決して、合理的でもなければ、整合性が取れている訳でもありません。(「合理的だ。整合性が取れている。」と思い込みたい気持ちは分かります。それが、せめてもの心の支えなので。言葉にしがみ付く為の。。。)

自分のこの身が多少汚れても、純粋培養だけは避けることです。純粋培養された人間は、言葉を振り回して、空理空論に耽ってしまいます。言葉で作り出された架空世界を現実だと錯覚して、意味のない虚しい努力を繰り返してしまいます。籠の中のハツカネズミが、ただひたすら、回し車を回し続けるように。或いは、仏教が教義経典の罠に陥ったように。

参考YouTube動画

べるずふぁみりーさん

回し車で吹っ飛びながらやばい顔になるロボロフスキーハムスター

https://www.youtube.com/watch?v=ddn_Ee-UKtk

(読み飛ばす)

元々、数学の『ゼロ』には興味がありませんでした。

ところが、ある時、興味本位で「ゼロは偶数か奇数か」の問題が気になって、深く考え込んでしましました。その時、「あれ?この思考パタン。前に何処かで出会ったような。」と、デジャブを感じました。それが、空とゼロの同一性に気付くきっかけでした。

空の哲学的には、「ゼロは偶数でも奇数でもない。」が正しいみたいです。

偶数や奇数は、存在しているものに適用可能な定義です。あくまでも、存在が前提となります。

ところが、ゼロは、「何もない状態」を表現した記号です。存在していないから、定義も適用不可能です。定義の範囲外です。

「ゼロは、偶数と定義されるのか、奇数と定義されるのか」と問われれば、「そのような日常の常識は通用しないので、どちらでもない。」と答えるしか方法がありません。つまり、『問い』自体が不適切だということです。

「日常の常識を、その常識が通用しない極限の世界に適用して、何の意味があるのか?」です。

「いや、ある!。」

「納得できるかどうかの瀬戸際だ。」、「全ては、自らの持っている価値観や知識、世界観の中で、理解する必要がある。自らの知識の枠組みに組み込む必要がある。」「整数は、偶数と奇数から構成されている(先入観)。だから、ゼロもそのどちらに分別される筈だ。(べき論)」と反論されるかもしれませんね。

先入観:整数は、偶数と奇数から構成されている。

べき論:だから、ゼロもそのどちらに分別される筈だ。

でも、この反論の中に、全ての答えが隠されています。「納得すること。」、或いは、「自己満足に浸ること。」が目的なら、当人にとっては、それが全てなのでしょう。要は、「自分を(真理だと)納得させる理屈が見つかれば、それでいい」と言う事みたいです。

人間という動物の哀しい性(さが)です。それで現実が変る訳ではありません。少しばかりの自己満足が得られるだけです。

仏教的には、『偶数か奇数か』の両極端への拘りから離れた世界が、ゼロの世界です。両極端への分別智(価値判断)から離れた世界です。『偶数か奇数か』の日常の分別智(価値判断)が通用しない特異点です。

これ以外にも、(ゼロは、)存在を前提とした多くの定義で、適用不可能な特異点になっています。例えば、割り算の分母がゼロの場合です。「 1÷0 又は(1/0)」は、結果が不定となります。このような特異点では、日常の常識から作られた数学的定義や定理が、適用不可能になります。存在しないもので割っても、割る行為自体が不可能です。そこに、日常の思考の限界点が存在しています。

古代のインド人も、このゼロの特異点には、悩まされたことと思います。哲学的に明確にさせなければ、体系化と単純化は不可能です。生きる事との接点が見えてこないと、道具の有効範囲と限界が見えてきません。

目先のテクニックだけだと、進めば進むほど、煩雑化します。そして、最後には、多くの学問や宗教上の教義がそうであるように、(煩雑化の果てに)訳が分からなくなります。仏教における空の扱いなどは、まさに、この好例です。煩雑化の果てに、訳が分から無くなっています。言葉で説明しようと焦っているから、自己矛盾に陥っています。

哲学なき宗教や、生活実感を忘れた科学の成れの果てです。自分の立ち位置を見失っています。自分が使っている道具の有効範囲を、見失っています。自分だけの閉じた世界の中で、万能だと錯覚しています。複雑怪奇で訳が分からなくなった状態を、真理に到達したと錯覚してしまいます。カントや西田幾太郎のように。

『空(empty)』と『0(zero)』の哲学的背景は同じです。このような哲学を、現代の人々は、『形而上学』と呼んでいます。形而上学は、『存在と非存在』の狭間、或いは、『有と無』の狭間に関する哲学的考察作業です。論じている当人が、何を論じているかを理解していない思考作業です。ただ、そこに日常の常識から隔離された曖昧さが存在していることだけは、動物的本能で感じ取っています。その本能に促されて、果敢に挑戦しています。

それ故、『空(empty)』は、『無(nothing)』に見えるかもしれません。『存在と非存在』の両極端、或いは、『有と無』の両極端、或いは、『偶数と奇数』の両極端への分別智の問題と映るかもしれません。これら両極端への分別の問題と映るかもしれません。存在と無の違いは何処にあるのか。その分別や識別のポイントは何処にあるのか。空の対立概念は何だろうか、と。このような思考の枠組みの中で、回答を探しているかもしれません。

無くした指輪は、明るい街灯の下で探しても見つかりません。実際になくした暗い夜道で探す必要があります。明るい場所(言葉の世界)で哲学的空想に耽るのではなくて、実際に『生きる』という現実と向き合うことが大切です。

現実は暗くて曖昧で、モヤモヤしています。白黒がハッキリしていません。言葉で自己満足に浸ることができません。いつも、勝手に、自分の都合を無視している歯がゆい存在です。言葉で定義した瞬間に、現実では無くなってしまう厄介な存在です。その瞬間に、言葉によって作り出された先入観に変身してしまいます。

でも、それが現実です。その歯がゆい現実に目を向けることが大切です。いつも、トゲトゲしく、心を傷つけている現実に(我慢して)向き合うことが大切です。

反対の世界、つまり、白黒がハッキリした心地よい言葉の世界からは離れることが大切です。