8.空の哲学

原始仏教と空

原始仏教と空

2022/06/13 うつせみ

空の哲学(Empty philosophy)は言葉によって明らかになる訳ではありません。

科学的知識によっても明らかとなりません。

当然、仏教によっても明らかになりません。

これらのものを否定することによっても明らかになりません。

そのような否定と肯定の心から離れて、

原因と結果の因果関係を観察することが大切です。

言葉や知識、知覚しているもの への拘りから離れることが大切です。

当然、仏教への拘りから離れることも大切です。

空の哲学は、仏教の思想です。ここでは、仏教に関する若干の常識的な知識を期待しています。ただし、専門知識は不要です。いや、邪魔です。

原始仏教の考え方に沿って話を進めています。出来る限り、仏教用語は使わないようにしています。抹香臭さを消しています。

原因と結果の因果関係だけを、淡々と述べるようにしています。

原始仏教の新鮮さを感じて頂ければ幸いです。

もの事は、言葉によって明らかになっている訳ではありません。ただ単に、『行い』によって『結果』が生じているに過ぎません。

それ故、『行い』と、『結果』の因果関係を観察する事が大切です。

言葉は、『行い』の原因になっている『欲望』を正当化することに一生懸命です。

それ故、人々は、言葉と、その(言葉の)裏側に潜んでいる『欲望』に拘っています。「言葉には真理が宿っている筈だ。その言葉で飾られた自分の欲望も正義だ。」と。

仏教は、そのような言葉と、その裏側に潜んでいる欲望への拘りから離れる事が大切だと説きます。マルクスのような絶対的価値観や、孔子のような徳を説いている訳ではありません。人々を魅了して止まない体系的知識を説いている訳でもありません。仏教学者が憧れている「空の真理」、つまり、空性を説いている訳でもありません。もちろん、「悟り」を説いている訳でもありません。

多分、探し求めているもの、或いは、期待しているものとは、別の方向だと思います。

(目の前の現実を構成している)原因と結果の因果関係を指摘しているのみです。『欲望』から『行い』が生まれます。全ての『行い』の裏側には『欲望』が潜んでいます。人々は、その欲望を言葉で正当化することに夢中です。そして、これが問題をややこしくしています。それを指摘しているのみです。

| 人間という動物の生き様の因果関係 |

|---|

|

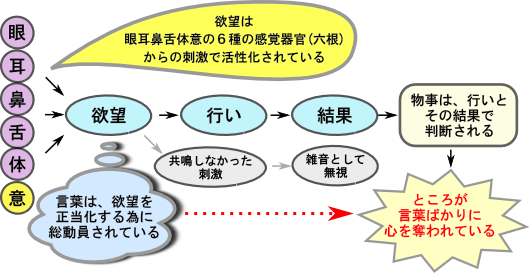

| 1. 六種の感覚器官、即ち、眼耳鼻舌身意の六根からの信号によって、『欲望』が活性化されています。 2. その活性化された『欲望』から、『行い』が生じています。 3. そして、その『行い』から、(悲喜こもごもの)『結果』が生まれています。 それ故、もの事は、『行い』と、そこから生じる『結果』によって判断されます。 ところが、人々は、 言葉を振り回して、欲望を正当化することばかりに夢中になっています。 言葉ばかりに、心を奪われています。これが、問題をややこしくしています。 それ故、言葉への拘りから離れることが大切です。 (意識)知覚しているものへの執着から離れることが大切です。 なお、欲望と共鳴しなかった信号は、雑音として、そのまま素通りします。 |

注)この因果関係に、モーセやキリスト、ムハンマドも気付いていたみたいです。彼らも、難解な教義ではなくて、簡単な言葉で『行い』を説いていました。「人を殺してはいけない、嘘を付いてはいけない、、、。右頬を殴られたら左頬を差し出せ。」と。行いから結果が生まれることを知っていました。

空の哲学(Empty philosophy)

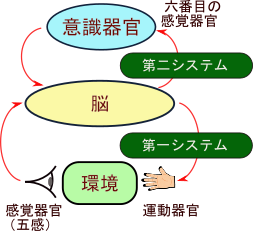

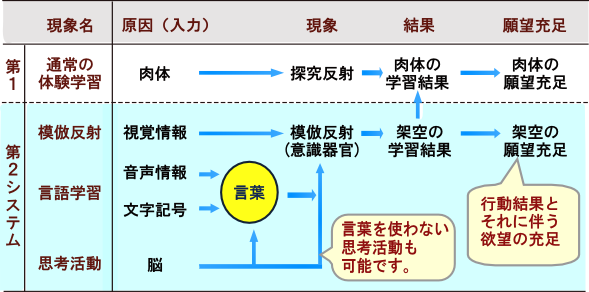

空の哲学を、言葉で正確に説明する為には、「意識とは何か?」を知る必要があります。

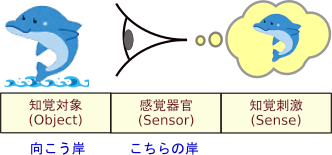

意識は、(生物学的には)心の中を知覚対象とした感覚器官の一種です。「意識する」とは、「意識感覚器官で知覚する」ことを意味しています。これを仏教では「意知覚(意識知覚)」と呼んでいます。

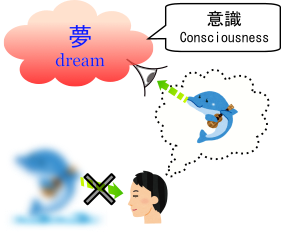

それらは、(意識知覚として)実感できるが故に、全ては心の中の事象です。実体ではありません。夢と同じように、自らの欲望が生じさせたものです。

愛も憎しみも、そして、死の恐怖も、全ては意識の知覚対象であるが故に、心の中の事象です。「一切は空なり( Everything is empty. It was the result of my own desires. )」、夢と同じように実体のないものです。(それを生み出す元になった)自らの欲望以外に根拠のないものです。人々が思い込んでいるような「存在する実体」ではありません。蝉の抜け殻のように、言葉の殻は持っていても、中身は空っぽです。

これを、金剛般若経 は、次のように説いています。

「(意識知覚している)イルカは(実体だと思い込んでいる)イルカに非ず。故に、これを(言葉で)イルカと名づく。」

Dolphin(that is consciously perceived) is not dolphin(that is thought to be an entity). So, named it dolphin (in words) .

意識知覚しているイメージは、人々は思い込んでいるような「存在する実体」ではない。だから、これには(言葉で)名前が付いている。

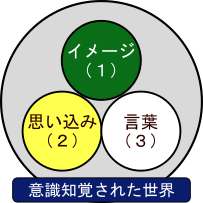

即ち、「イメージ」も、「思い込み」も、「言葉」も、意識知覚できるが故に、心の中の事象です。それ故、この三つは、(意識知覚された世界の中で)結び付くことができます。「イルカはイルカに非ず。故に、これをイルカと名ずく」と。

(心の中の事象)「一切は空っぽ」です。全ては、自らの欲望が生じさせた実体のないものです。人々が思い込んでいるような「存在する実体」ではありません。

般若心経 は、次のように説いています。

「色即是空、空即是色」

(Image (that consciousness perceives) is empty. Empty is image.)

意識知覚しているイメージは、実体のないものだ。実体のないもの、それが意識が知覚しているイメージだ。

悶々とした日々を送っていたとき、ふと、

「あっ。そうか!。。。全ては空っぽだったのだ。(色即是空) 最初から何も無かったのだ!。(空即是色) 今まで、(空を理解しようと、)散々、拘ってきた自分がバカみたい。」

と、気付き、消えてしまう前に、急いで、一気に文章に纏めました。そんな情景が瞼に浮かびます。だから、この経典は短くて直観的な文章になっています。

仏教では、意識感覚器官の知覚対象を「色」と表現しています。現代語に翻訳すると、「イメージ」が感覚的に一番ピッタリします。

般若心経は、この意識感覚器官が知覚しているイメージ(色)は実体ではない。「中身が何も入っていない空っぽだ。」、即ち、「色即是空、空即是色(Image is empty. Empty is image.))」と説いています。

自らの欲望が、脳内部に生じさせた実体のないものです。

人々は、このような実体のないものから、「行い」を生じさせています。この意識知覚からも「行い」が生じています。「行い」は、様々な辛い「結果」を生みます。( << ここ重要。)

人々は、それが自らの欲望によって生み出されたものであるが故に、余計、その欲望に拘っています。( 意識知覚しているものは)「存在する実体だ」と執着しています。そして、その執着から、様々な苦悩や迷いを生じさせています。

人々が執着しているものは、「言葉」や「感覚器官が知覚しているもの」ではありません。それらを生み出した(背後に隠れている)自らの欲望です。その正体が、自らの欲望であるが故に、余計に強く(その自らの欲望に)拘っています。

それ故、苦悩や迷いから解放されたいなら、自らの生み出したものへの執着や拘りから離れることが大切です。全ては、実体のないものです。「一切は空っぽ( Everything is empty. )」です。

唯一入っているものは、(それを生み出す元になった)自らの欲望だけです。故に、これを言葉で表現する都合上、人々が期待するものなど何も入っていないので、仕方なく「空っぽの哲学」と呼んでいます。略して、「空の哲学」のことです。「空」という言葉への拘りから離れる事を希望します。

( 仏教学者が拘っている)「空性」と呼ばれる深遠なる真理など入っていません。入っているものは、自らの欲望だけです。全ては、自らの欲望が生み出したものです。これに、気付けるかどうかだけが問われています。 般若心経は、これに気付きました。この一瞬の感動を、急いて言葉で「色即是空、空即是色」と記しました。消えてしまう前に。

人々の「行い」が、どこから生じているかを観察することが大切です。その「行い」は、様々な辛い「結果」を生み出しているからです。

残念ですが、(「行い」の原因になっている人間という動物の)欲望は、人種、民族、宗教の垣根を超えて共通です。異なっているのは、それを正当化する為の言葉の帽子だけです。言葉が違うから、違うと錯覚しているだけです。

(目の前の)現実は、超優秀な教師です。(欲望まみれの)自分自身は、超優秀な反面教師です。誰でも平等に持っています。二人の超有能な専属教師を。すぐそばに。

現実を教師とし、自分自身を反面教師とする。でも現実の姿は、自分を甘やかし、(甘やかしてくれない)世間に恨みを向けています。「世間が悪い」と。

未来の為に、出来るだけ正確に原始仏教と空の哲学の情報を残します。この残す作業を優先します。現代においては、まだ、未知の新しい知識を使っているので、受け入れて頂けるかどうかは自信がありません。

注)原始仏教は、六つの感覚器官、即ち、「眼耳鼻舌身意」の六根を平等に扱う傾向にありました。しかし、空の哲学では、(六つの内で特に)意識感覚器官にスポットを当てて論ずる傾向にありました。この原始仏教と空の哲学のスタンスの微妙な違いに、最初は戸惑いました。

両者とも、説いている内容は同じです。でも、個人的には、原始仏教の方が好感が持てます。生活実感が滲み出ているからです。空の哲学は、(純粋培養された者たちの)空理空論が目立ちます。「行い」が疎かにされる傾向があります。

でも、大切なのは「行い」です。「行い」が「結果」を生み出しているからです。(人々が拘っている)言葉によって、物事が明らかになっている訳ではありません。

人々は、いつも自分を納得させてくれる言葉を探し求めています。そして、やっと見つけた瞬間に、ほんと、その瞬間に、まさしく、その瞬間に「理解できた。」と安心して、目の前の現実から目を逸らしています。興味を失っています。仏教学者は、「空性」という言葉を見つけて、「遂に、空が理解できた。」と錯覚しています。

彼らにとって、「理解する」とは「言葉を見つけること」みたいです。言葉を探し回っています。

ここでは、(意識を持ってしまった)知的生命体の宿命(Rules of intelligent life that are born with.)を述べています。

原始仏教や空の哲学を、言葉で正確に説明する為には、知的生命体の脳の構造の特殊性、特に、(我々の心を支配している全知全能の)「意識とは何か?」を理解する必要があります。

(生物学的には)意識は、感覚器官の一種です。

「意識する。」とは、「意識感覚器官で知覚する。」ことを意味しています。その知覚対象は、脳内部の事象です。これを、仏教では『意知覚(意識知覚)』と呼んでいます。

眼から生じている知覚刺激を、世間では、『視覚』と呼んでいます。それと同じように、意識感覚器官から生じている知覚刺激を、(仏教では)『意知覚(意識知覚)』と呼んでいます。

そして、意識知覚された刺激からも、『行い』が生じています。視覚同様に。<< ここ重要。

ここでは、この意識感覚器官から生じている知覚刺激を、仏教の『意知覚』ではなくて、直観的理解が容易な『意識知覚』を使っています。意味は同じです。

なお、意識器官の生物学的詳細については、『知的生命体の心の構造』を参照下さい。

言葉の使い方(「視覚」からの類推): 意覚 = 意知覚 = 意識知覚

注)まだ常識ではないので、(意味が伝わり易い)「意識知覚」という冗長な表現を使っています。仏教が使っている「意知覚」は、マニアックで、いまいち意味が伝わり辛い傾向にあります。本来、最も適切な言葉は、視覚からの類推で「意覚」です。でも、(現状では)意味が伝わらず、言葉として使えません。

将来、この知識が普及した頃には、最も適切な「意覚」という言葉が定着しているかもしれませんね。

意識感覚器官

ジークムント・フロイトは、その著書『夢判断』の中で、意識について、次のように述べています。

では、我々の叙述の中で、かつては全能であり、他の全てのものを覆いかくしていた意識に対して、どんな役割が残されているのか。

それはすなわち、心的性質を知覚するためのいち感覚器官以外のものではない。我々が図式によって示そうとした試みの根本思想に従えば、我々は意識知覚を、省略記号Bw(意識)で現される特殊な一組織の独自な業績としてのみ、捉えることができる。

この組織はそのメカニックな諸性質に於て知覚諸組織Wに似ていると考えられ、それゆえ性質によって興奮させられるが、変化の痕跡を保持することができない。

つまり記憶力を持たない。知覚組織の感覚器官をもって外界に向けられている心的装置は、それ自身が意識の感覚器官にとっては外界であり、この関係にこそ意識の目的論的な存在理由がある。

出典「夢判断(上、下)」 S.フロイド著 高橋義孝、菊盛英夫訳 日本教文社

意味不明な文章ですね。

「意識は、自己の脳を知覚対象とした感覚器官だ。」と述べています。意識を物理的存在、即ち、感覚器官の一種と捉えています。今までの哲学は、観念的存在と捉えていたので、その意外性が、とても新鮮でした。

直ぐに、その意味が理解できました。「自分が見てきたきものは、意識が知覚してきたものだ。」と。そもそも、フロイトにアンテナを伸ばしたのは、それが原因でした。「自分が見ているものは何だろうか?」という疑問が発端でした。視覚でないことだけは確かでした。

興味深い事に、仏教でも同じことを述べています。次のような一文があります。

世尊(仏陀)は、「比丘(教団の修行僧)たちよ、色形はときとして二種(の認識)によって認識される。すなわち、眼(視覚)とそれによって引き起こされる意(意知覚)とによってである。」と言われたのである。

論理のことば (中公文庫 ) モークシャーカラグプタ (著), 梶山 雄一 (訳注)

「色形などのイメージは、二種類の知覚によって認識されている。視覚と、それによって引き起こされる意識知覚(意知覚)とによってである。」と述べています。やはり、意識を感覚器官と捉えています。

仏教にアンテナを伸ばしたのは別の理由からでした。でも、読み進めていくうちに、「(アレっ、)同じ事を述べている。」と、気付きました。それが探し求めていた「別の理由」の別の方向から見た別の姿でした。

| イルカ |

|---|

|

| 「色形などのイメージは、ときとして二種類の知覚によって認識される。すなわち、眼(視覚)と、それによって引き起こされる意(意識知覚)とによってである。」 (海を泳いでいる)イルカを見たら、イルカを思い浮かべる事ができます。この脳内部のイメージを意識感覚器官は、知覚対象としています。 そして、人々は、その意識知覚しているもの、即ち、脳内部の事象を、存在する実体だと思い込んでいます。「実体だ!」と思い込んでいるが故に、それに拘っています。 人々は、意識知覚している刺激に(言葉で)『イルカ(Dolphin)』という名前を付けています。 そして、その知覚刺激に執着しています。拘っています。「実体だ!」と。 言葉への拘りと、知覚しているものへの拘りを区別できていません。混然一体となっています。 |

また、原始仏教の教典『スッタニパータ』の中に、次のような興味深い一文があります。

雪夜叉が言った。「何があるとき世界は生起するのか?何に対して親愛をなすのか?世間の人々は何ものに執着しており、世間の人々は何ものに害(そこな)われているのか?」

師(ゴータマ)は答えた。「雪山に住むものよ。六つのものがあるとき世界が生起し、六つのものに対して親愛をなし、世界は六つのものに執着しており、世界は六つのものに害われている。」

(雪夜叉)「それによって世間が害われる執着とは何であるのか?お尋ねしますが、それからの出離の道を説いてくだされ。どうしたら苦しみから解き放たれるのであろうか。」

(ゴータマ)「世間には五種の欲望の対象があり、意(意識の対象)が第六であると説き示されている。それに対する貧欲を離れたならば、すなわち苦しみから解き放たれる。」

出典「ブッタの言葉(スッタニパータ)」 P41 中村元訳 岩波書店

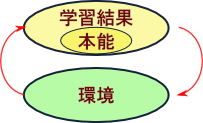

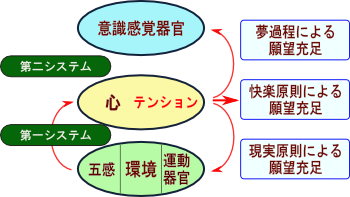

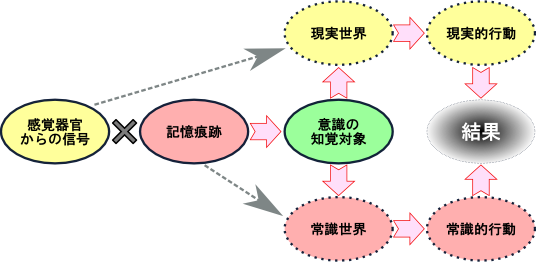

と、述べています。この内容を図解したものが、最初の「人間という動物の生き様の因果関係 」の絵です。

人間は、眼耳鼻舌身の五感の他に、意識感覚器官という第六番目の感覚器官を持っている。この六根(眼耳鼻舌身意)からの知覚刺激が欲望を活性化させ、その活性化した欲望から行いが生まれている。そして、その(貧欲などの)行いから迷いや苦しみが生まれていると説いています。それ故、「六根清浄( Calm down the six desires arising from the six senses )」と唱えます。「六つの感覚器官(六根)から生じている六つの欲望を鎮めることが大切だ。」と説いています。

欲望の働きを鎮めたら、行いも生じないからです。行いが生じなければ、(苦悩や迷いなどの辛い)結果も生まれません。

意識に関する(現状の)理解度

意識が感覚器官であることに気付いた人物は、歴史上、二人のみでした。ひとりは、オーストリアの精神科医、ジークムント・フロイト です。もうひとりは、原始仏教の ゴータマ・シッダールタ (釈迦)です。

残念ですが、現代仏教では、半信半疑です。いまいち、実感が湧いていません。「古い経典には、確かに、そう書いてある。でも、眼や耳のように手で触ることはできない。目にも見えない。」。「目に見えないもの、手で触ることのできないもの、即ち、存在しないものを仮定して何の意味があるのか。」と。

彼らは、「縁(因果関係)」に目を向けないで、「知覚しているもの」に拘っています。

ちなみに、現代哲学や科学では、もっと悲惨です。全ては霧の中です。「我思う、ゆえに我あり」と考えています。意識を観念的存在と捉えています。物理的存在、即ち、感覚器官とは捉えていません。原因と結果の因果関係を観察していません。意識知覚からも、(視覚や聴覚同様に、)『行い』が生じていますが、この因果関係に目を向けていません。気が付いていません。「自らが知覚している事象」と、「言葉」に囚われています。

因果関係に注目するなら、(被害妄想のような根拠のない)意識知覚からも『行い』が生じています。人々は、日々(陰謀論のような)様々な被害妄想に苛まれ、自らの『行い』を乱しています。この意味において、(行いの原因になっている)意識は機能的には感覚器官の一種です。

生理学的には、「自己刺激」の一種と思われます。脳内部の報酬系や罰系を、意識器官を使って自己刺激し、(架空の)学習効果を生み出しているものと思われます。

脳の進化

このようなフロイトや原始仏教の(意味不明な)主張を理解する為には、知的生命体の脳の構造の特殊性を理解する必要があります。生物学の知識に目を向ける必要があります。

(知的生命体の出生の秘密を知る事になると思います。)

言葉や知識によって、「空」が明らかになる訳ではありません。でも、道具として使いこなせば、結構、役立ちます。逆に、振り回されたら、ミイラ取りがミイラになります。全ての言葉や知識への拘りから離れることが大切です。当然、仏教への拘りから離れることも大切です。(目の前の現実を構成している)原因と結果の因果関係を観察することが大切です。

原始仏教の精神。

1. 目の前の原因と結果の因果関係を観察する。

2. 言葉と、(その言葉の裏側に潜む)欲望への執着から離れる。

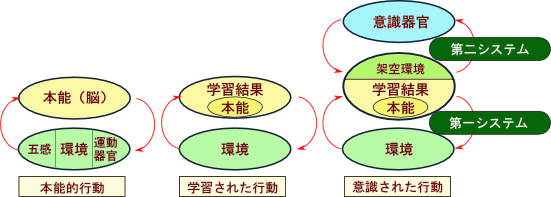

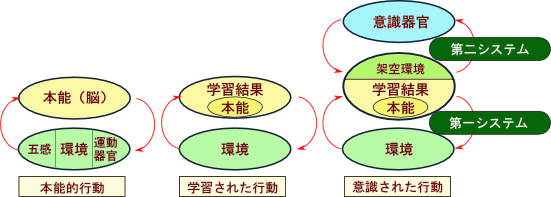

以下の図は、動物の脳の進化過程です。

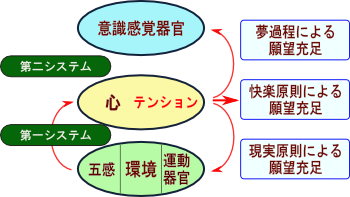

動物の脳は、「本能的行動」、「学習された行動」、「意識された行動」へと進化してきました。この行動様式の進化に伴って、脳の構造も大きく変化しました。

| 参考)脳の進化と、行動様式の関係 |

|---|

|

| 脳は、この肉体の生存と行動を支える為の制御システム系です。それ以外の意味はありません。 本能的行動、学習された行動、意識された行動へと進化してきました。 この三つの段階で、夫々異なった特徴的構造を持っています。 意識感覚器官を持った人間の脳は、二組の独立した制御システムから構成されています。 第一システムは、肉体の現実行動を制御しています。五感と脳と環境から構成されています。 全ての動物に共通のシステムです。本来の脳です。世間では、これを「無意識」と呼んでいます。 第二システムは、肉体の架空行動(考える)を制御しています。意識感覚器官から構成されています。 知的生命体に固有の機能です。世間では、「意識」と呼んでいます。 『考える』という行為は、この第二システム(意識器官)を使った、肉体の架空行動を意味しています。 即ち、人間の脳は、意識器官(第二システム)というシミュレーターを搭載した二重構造になっています。 意識感覚器官は、この意識器官の入力装置です。その知覚対象は、脳内部に作り出された信号空間、即ち、架空環境です。 ここに、知的生命体の苦悩と迷いが隠されています。様々な副作用が生じています。「この(苦悩や迷い、死の恐怖などの)副作用と、どう向き合えばいいか」を原始仏教は説いています。 重要な注意事項)現代の正統派進化論は間違っています。自然科学の理論ではありません。疑似科学です。物理的作用の因果関係が成り立っていません。因果関係が成り立っていないので、彼らの主張する仕組みによって物理現象が起こることは不可能です。 現代進化論は、人間を納得させることには(完璧に)成功していますが、自然科学の理論としては失敗しています。「人間が納得すること」と「自然科学の説明」の区別が付いていません。 だから、この発想が現代進化論に反していても、あまり気にしないで下さい。学問的迷信に惑わされることなく、冷酷に物理的作用の因果関係に目を向けて頂けると助かります。全ては、欲望のコントロールの問題です。 なお、生物進化の現象は、生命現象の一部です。種のレベルの環境変化への適応行為の一種に過ぎません。ごく平凡な生命現象のひとつです。特殊な現象ではありません。 |

言葉の使い方:第一システム = 本来の脳 ≒ 無意識

言葉の使い方:第ニシステム = 意識器官 ≒ 意識

注)記号「≒」は、だいたい同じ、つまり、「当たらずといえども遠からず」の意味です。

第一システムを「無意識」と呼んでも、(正確ではありませんが、)それ程、的は外していません。

そもそも、「意識」「無意識」という言葉自体が、現代科学では、正確に定義された言葉ではありません。何となく漠然と使っている言葉です。

なお、記号「=」は、完全に同じという意味です。ひとつの事象に、二つの言葉を割り当てています。文脈によって、(理解し易いように)適時使い分けています。だから、言い換えても同じ意味になります。微妙な印象は異なりますが。

この知識は、現代の哲学者や科学者とって、まだ、未知です。背景にある知識や発想が大きく異なっています。だから、受け入れて頂く為には、(背景説明から始まるので、)まだ、まだ、多くの時間が掛かると思われます。学問的先入観を一旦側に置いて、原因と結果の因果関係に注目して頂くと助かります。(残念ですが、自分には時間的余裕がありません。ドグマに付き合って抗うだけの。)

出来るだけ言葉は使わないで、原因と結果の因果関係を羅列するように努めています。それで、必要な情報が伝わるように工夫しています。言葉は、常識的なことを説明するには便利ですが、未知の知識を説明する目的には全く使えません。かえって、言葉が作り出す先入観が邪魔をします。思考作業を、言葉の檻の中に閉じ込めてしまいます。

ここでは、表現する言葉が、まだ存在していない未知の世界を話題にしています。つまり、言葉の外側の世界を(言葉を使って)論じています。(現実世界を構成している)原因と結果の因果関係を手掛かりにして。

言葉に頼って思考している人々は、言葉の檻の中で右往左往しています。言葉が作り出す先入観の虜になって苦悩しています。(まるで哲学者のように。)

目の前の現実と向き合い、そこ(現実世界)を構成している原因と結果の因果関係を観察することが大切です。現実こそ、最高の教師です。自分自身こそ、最高の反面教師です。(ちなみに、神は嫌味です。俺様に苦い水ばかりを飲ませます。)

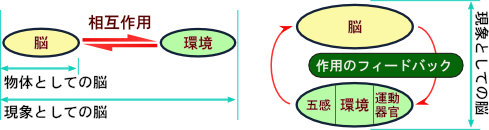

現象としての脳と、物体としての脳

脳を理解する場合に、もうひとつだけ注意点があります。

唯物論の先入観から離れることです。

「物の性質は、他の物と関連し合って、始めて発現する。」ことです。

逆に、関連し合わなければ、現象が形成されませんから、「物の性質」も確認のしようがありません。「物の存在」自体も確認のしようがありません。「物の性質」や「物の存在」は、現象を通してしか確認する手段がありません。

全ての哲学的問いは、最終的には、「人間が生きる事との接点」を探し求めています。「目の前の現象は、自分の生きる事と、どう関わっているのだろうか?」と。(哲学者は自覚していませんが。)

ここでも、全ての生命現象を、「生きる」、即ち、自己保存との接点で捉えています。

脳は、環境と相互作用をして、始めて脳として機能します。だから、脳について考察する場合は、頭蓋骨の中の豆腐(物体としての脳)だけでなく、脳が関与した現象系全体の因果関係も考察の対象にする必要があります。

現象と物体を区別する必要があります。

「物の性質は、その物自身の中に宿っている。だから、その物に注目して、その物をメスで細かく切り刻めば、やがて、脳の秘密に辿り着ける。」という唯物論の先入観を克服する必要があります。

物の性質は、あくまでも、他の物と係わって、始めて発現します。哲学的先入観を無視すれば、現実は、たったそれだけです。味気なくて、不満だとは思いますが。

| 現象としての脳と、物体としての脳 |

|---|

|

| 脳は、環境との相互作用の上に成り立っています。 物体としての脳は、頭蓋骨の中の豆腐を意味します。 現象としての脳は、脳と環境の間で起っている相互作用を意味します。 環境も含めた、現象系全体の因果関係を考察の対象にする必要があります。 この相互作用は、右図のように、脳と環境の間でフィードバックしています。 この作用のフィードバック過程が、自己保存系(制御システム)を構成しています。 なお、五感と運動器官は、脳自身からは、外界の一部と見なされます。 脳は五感を通してしか環境の存在を知ることが出来ず、運動器官を通してしか環境に働き掛けることが出来ません。 脳が環境とやり取りしているものは、神経組織上を流れている電気的パルス信号のみです。それ以外の物理的作用は関与していません。感覚器官から電気信号を受け取り、処理し、運動器官に向かって送り出しているだけです。 |

現象としての脳は、脳と環境との相互作用の上に成り立っています。脳の性質は、この相互作用を通して発現しています。

それ故、脳について知りたければ、脳が属している現象系全体を考察の対象とする必要があります。唯物論者のように、物体としての脳だけを対象にしても何も明らかになりません。

脳を理解するには

次の三点を理解する必要があります。

相互作用を構成している両端の仕組みと、その両端の間で生じている相互関係です。

現象は三つの要素から構成されます。相互作用の両端と、その両端間の相対的関係です。

「孫氏の兵法」流に表現するなら、

「敵を知り、己を知り、敵と己の距離を知れば、百戦あやうからず。」です。

注)孫氏の頃は、歩兵が中心でした。騎馬兵による電撃戦が実用化されたのは、2~300年後でした。この為、移動速度や距離は余り問題となりませんでした。相手も同じ条件だったからです。従って、(古来の言葉)「敵を知り、己を知れば、百戦あやうからず。」だけで充分でした。

しかし、現代戦では(銃や航空機、ミサイルなどの)飛び道具が発達しています。この為、「敵と己の距離」は非常に重要な要素になっています。飛び道具によって、戦局が大きく変わるからです。

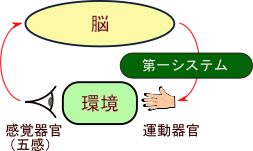

本能的行動

本題に入ります。

第一システムは、二つに分けて説明する必要があります。「本能的行動」と「学習された行動」の二つです。最初は、最も基本的な「本能的行動」の話題です。

第一システムは、本来の脳です。

全ての動物に共通のシステムです。この肉体の生存と行動を支えています。制御対象は、この肉体です。この肉体を自己保存しています。この自己が保存される過程を、世間では『生きる』と呼んでいます。つまり、生きる為の手段です。感覚器官は、眼耳鼻舌身の五感から構成されます。心理学では、これを漠然と『無意識』と呼んでいます。

クラゲやミミズのように、脳らしい脳を持っていない原始的な動物の場合も、この原理原則は同じです。神経組織は、彼らの生存と行動を支えています。

| 第一システム(無意識) |

|---|

|

| 全ての動物が持っている共通の基本構造です。(程度の差は別にして。) 脳が属している制御システム系は、脳、感覚器官、運動器官、環境の4つの要素から構成されます。感覚器官は、眼耳鼻舌身の五感から構成されています。(動物によって、感覚器官の構成は異なっています。) この4つの要素は、作用が循環しています。この作用の循環が、自己保存系(フィードバック制御システム)を構成しています。その制御目的は、この肉体の生存と行動を支える事です。 大部分の動物は、未知の状況に直面した 場合、この第一システムを使った探求反射、即ち、直接肉体を使った試行錯誤で、その状況に対応する為の新しいプログラムを作り出しています。 注)自己保存系の工学的構造については、「制御工学の理論」を参照下さい。生命現象を記述する為に、整備を急いでいます。現代の制御工学の理論は、生命現象を記述する目的には全く使えませんでした。発想が悪過ぎ。 |

ごく常識的な話です。しかし、知的生命体の脳は、この延長線上にあります。第二システムは第一システムの疑似組織です。その働きも疑似的です。だから、(退屈でも)この基本構造を理解することは大切です。

このシステムを駆動するプログラムは、(原始的な動物では、)遺伝的に生まれながらに組み込まれています。これを世間では「本能」と呼んでいます。

原始的な動物の脳は、本能のみから構成されます。本能に従って、生きています。

なお、(脳にとって)環境とは、外部感覚器官と運動器官を含めた存在です。肉体の外に広がっている世界だけが環境ではありません。脳は、感覚器官から信号を受け取り、運動器官に向かって信号を送り出しているだけの存在でしかないからです。脳は、肉体の外側に広がっている筈の世界の真の姿を知りません。あくまでも、信号を受け取り、処理し、送り出しているだけの存在です。

(脳にとっての)環境 = 「 運動器官 → 外部世界 → 外部感覚器官 」

注)我々が、外側世界と思い込んでいるものは、感覚器官からの信号で作り出された脳内部の信号空間、即ち、架空世界です。

「一切は空なり(Everything is empty. It was the result of my own desires.)」。意識知覚している全ては、自らの欲望が生み出したものです。蝉の抜け殻と同じで、言葉の殻は持っていても中身は空っぽです。

学習された行動

学習結果は、生物学的には、本能の代用物です。

もう少し進化した動物では、本能の一部が、生まれた後の体験学習に置き換わりました。それ故、学習結果は本能の回りを取り囲むように存在しています。

| 学習された行動 |

|---|

|

| 学習結果は本能の代用物です。本能を補完しています。 本能の一部を、生まれて後に、学習によって獲得しています。 それ故、本能の周りを取り囲むように存在しています。 |

動物にとって、「学習」とは「一人前になる。」ことを意味しています。「進歩する。」の意味ではありません。一人前になる為に、生きる術を獲得していく過程を意味しています。

あくまでも、本能の代用物です。学習は、それを獲得していく過程です。子供の遊びや勉強は、一人前の大人になる為の訓練です。

(でも現実世界では、「学習 = 進歩」という先入観が定着しています。)

本能的プログラムの欠陥は、変更に時間が掛かることでした。(環境が変化して)変更する必要が生じた場合に、進化する必要があったからです。遺伝的に決定された内容を変更する為には、進化する以外に方法がありませんでした。つまり、世代交代が必要でした。

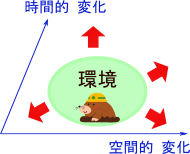

しかし、学習が可能なシステムの場合、個々の個体の体験学習で変更可能となりました。この為、時間的環境変化も、空間的環境変化も、各個体にとっては体験の差としかならず、進化する事無く、柔軟に迅速に適応可能となりました。この為、(夫々の個体が、別々に、)広い地域に生息可能となりました。

学習のメリットは、プログラムの変更に、進化する必要が無くなったことです。即ち、世代交代が必要無くなったことです。(個体レベルで)短時間に迅速に環境変化に適応可能になりました。

これは、画期的なことです。プログラム変更の処理階層が、種(進化)から個体(体験)に遷移したからです。

| 環境変化と学習の関係 |

|---|

|

| 環境は時間と共に変化します。 (時間的変化) 棲む場所によっても変わります。(空間的変化) 学習が可能なシステムの場合、どちらの変化も、各個体にとっては体験の差としかならず、柔軟な適応が可能となりました。この結果、種自体の生息範囲も広くなりました。 ひとつの種を保ったまま、広い地域に生息可能となりました。(例:人間) これに対して、(本能の依存度が高い)昆虫たちは、種を細分化して、個体サイズも小型化して、機能も単純化して、ある特定の限定された微小環境に適応する戦略を取りました。結果として、(昆虫界全体では)生息範囲は広範囲に及びました。(細分化した為に)種の数も膨大になりました。 哺乳類と昆虫とでは、適応戦略が根本的に異なっています。当然、背景にある遺伝子の仕組みも、かなり異なっていると思われます。昆虫たちは、遺伝子の構造を高機能化することで、柔軟に環境に適応しています。一方、哺乳類は、個体を高機能化することで、適応しています。どちらが優れているかの問題では無くて、戦略の違いです。実際、昆虫たちは、大繁栄しています。種を細分化することで、様々なリスクを乗り越えています。 「小型化して、種を細分化して、様々な微小環境に適応すれば、生活の場も確保し易くなるので、例え、環境が激変しても、どれかの種は生き残るだろう。微小な生活の場を見つけて生き残るだろう。環境が改善したら、生き残った種が、また、適応放散すればいい。」。「たとえ環境が激変しても、南斜面の小さな陽だまりは見つけることが出来る。そこで命を繋げばいい。」。昆虫たちが採用しているリスクマネジメントです。 環境が寒冷化しても、南斜面の小さな陽だまりなら見つけることが可能です。小さな昆虫なら、それでも充分な広さの生活空間です。このメリットを最大限に活用しています。遺伝子の機能を高機能化することで。 |

意識された行動

第二システム(意識器官)は、肉体の架空行動、即ち、「考える行為」を制御しています。

第ニシステムは、第一システムの疑似組織です。その働きも疑似的です。肉体の現実行動ではなくて、(肉体の)架空行動、即ち、考える行為を制御しています。

知的生命体に固有の機能です。感覚器官は、意識感覚器官から構成されます。この第二システムを、世間では、漠然と『意識』と呼んでいます。ここでは、より正確に『意識器官』と呼んでいます。

この第二システム(意識器官)の働きが、ここでのテーマです。このシステムは、迷いや苦悩などの様々な副作用を生み出しています。原始仏教は「その副作用と、どう向き合えばいいか」を説いています。

意識感覚器官は、この第二システム、即ち、意識器官の入力装置です。

その知覚対象は、脳内部の信号空間(架空環境)です。

この意識感覚器官から生じている知覚刺激を、仏教では「意知覚」と呼んでいます。

| 意識が加わった脳システム |

|---|

|

| 知的生命体特有の構造です。 二組の独立した制御システム系より構成されます。 第一システム:肉体の現実行動を制御。全ての動物に共通。 第二システム:肉体の架空行動(考える行為)を制御。知的生命体に固有。 意識は、自己の心的システム(脳)を知覚対象とした感覚器官の一種です。 その知覚結果は処理されて、また、自己の心的システムに還流します。この循環が、架空行動の為の制御システム系(フィードバック制御システム)を構成します。 早い話が、意識器官はシミュレーションシステムです。意識器官を使った考える行為は、基本的には、肉体の架空の探求反射(架空の試行錯誤、即ち、架空体験)を意味しています。この考える行為によって、即ち、架空体験によって、我々人間は未知の状況に対応する為の新しいプログラムを作り出しています。 それは、第一システムを使った(現実の肉体を使った)探求反射(試行錯誤)に対応しています。 注)この絵は、ただ単に、原因と結果の因果間関係を矢印を使って図解しているに過ぎません。難解な学問的真理を述べている訳ではありません。 |

言葉の使い方:探求反射 = 試行錯誤

「探求反射」は生物学用語です。「試行錯誤」は世間一般で使われている慣用表現です。意味は同じです。

意識器官を使った「架空の探求反射」を、世間では「考える行為」と呼んでいます。

夢

意識が感覚器官であることは、夢を思い出して頂ければ、直観的に理解できます。

人は、毎晩夢を見ます。その夢見ているイメージは、眼からの信号ではありません。瞼は閉じているので。自らが脳内部に生じさせたものです。脳内部で、自ら作り出したイメージを使って、架空行動、即ち、夢物語を生じさせています。それを、意識感覚器官は体験しています。

| 夢 物語 |

|---|

|

| 夢の時、瞼は閉じています。だから、それは眼からの情報ではありません。 自分自身が、脳内部に作り出したものです。 夢物語は、自らが作り出した架空世界です。 それを意識感覚器官は夢体験しています。 このような意識が体験している架空世界には、「ゆめ、うつつ、まぼろし」の三つがあります。 宗教体験の背景には、まぼろし体験が潜んでいることが多々あります。例えば、神との遭遇や後光のように。 |

ここに、意識器官の働きが象徴的に現れています。夢は、確かに、意識知覚できますが、皮肉にも、意識知覚できるが故に、実体ではありません。自らが生じさせた(脳内部の)実体の無いものです。

これを、仏教では「一切は空なり。( Everything is empty. It was the result of my own desires. )」と説きます。自らが知覚しているものは、自らの欲望が生じさせたものです。実体のないものです。

夢見ているものは、実体ではありません。自らの欲望が生み出した架空世界です。

フロイトは、「夢は願望充足行為である。」と述べています。心の中に溜まったストレスを、外部運動器官にでは無くて、意識器官に向かって放出し、そこで架空体験(夢)を生じさせ、その架空体験によって、ストレスの発散(願望充足)を行っています。

| 三種類の願望充足と ストレスの放出先 |

|---|

|

| 心の原則は、溜まったストレスやテンションを外に放り投げて、自らは無興奮で快適な状態になる事です。 我々人間は、三つの方法を使って、このストレスの発散を行っています。快楽原則と現実原則と夢過程の三つです。 快楽原則は、ストレスの原因と発散行為の間に因果関係はありません。 例えば、一週間の仕事のストレスを週末の趣味、スポーツ、ショッピングで発散する行為です。机を蹴飛ばして八つ当たりするのも同様です。ストレスを発散したら、スカッとします。 子供が直ぐ泣くのも同様です。彼らは泣き終わったらケロッとしています。ストレスの発散完了です。大人が泣くのも悲しいからではありません。悲しみを、涙と一緒に流し去ってしまう為です。泣けば(ストレスが発散され)少しだけ気が楽になります。逆に堪えたら、悲しみに苛まれます。いつまでも、いつまでも、、引き摺ってしまいます。 現実原則は、ストレスの原因と発散行為の間に、強い因果関係が存在する場合です。 例えば、空腹を癒す為に、食べ物を探す行為です。空腹に耐え兼ねて水を飲んでも、水腹は、喉元を通り過ぎる一瞬だけで、空腹を癒してくれません。直ぐに、現実に引き戻されます。実際に、食べ物を見つけて食べなければ、空腹のストレスは癒されません。 空腹などのようにストレスの発生が継続している場合、現実に目を向け、「臭いにおいを元から絶つ」必要があります。現実に即した行動が必要です。仕事のストレスも重度になると、酒や趣味だけでは発散できません。転職等の具体的行動が必要になります。 夢過程では、心に溜まったストレスを意識器官に向かって放出ことによって、架空体験を生じさせ、その架空体験によって、ストレスの解消を行っています。この願望充足行為の結果、その副作用として、夢が生じています。 特に性欲などのように、外に向かって発散出来ない(困った)欲望の場合、意識器官に向かって放出し、そこで架空の満足体験に浸る傾向があります。白日夢も同様です。どちらかと言えば、(現実と関係ないという点で)快楽原則に似ています。 夢が覚醒時の行動に影響を与えない原因も、ここにあります。夢によって、(行動の原因となるべき筈の)ストレスが解消されるからです。ストレスが無くなれば、行動は生じません。この意味で、フロイトの「夢は願望充足行為である。」という主張は的を得ています。 詳細は、フロイトの夢理論を参照下さい。 |

考える行為

我々知的生命体の『考える』という行為は、この第二システム、つまり、意識器官を使った肉体の架空行動を意味しています。

未知の状況に直面した場合、意識器官を使った架空の探求反射によって、(即ち、「考える行為」によって、)それに対応する為の新しいプログラムを作り出しています。頭の中で、「あ~う~あ~う~」と、色々試しています。そして、それが完成したら、それを使って、現実の肉体を駆動しています。この架空行動から現実行動に遷移する過程を、世間では、『考えてから行動する』と呼んでいます。

つまり、考える行為は、(生物学的には、)体験学習の代用物です。夢と同じように架空行動を生じさせています。この架空の体験学習によって、新しいプログラムを身に付けています。

第二システム(意識)は、第一システム(無意識)の疑似組織です。その働きも疑似的です。肉体の現実行動ではなくて、(肉体の)架空行動を制御しています。

| 人間が未知の状況に直面した場合 |

|---|

|

| 人間の場合、いきなり行動しないで、一旦、立ち止まって考えます。 この考える行為は、生物学的には、肉体の架空行動、即ち、架空の試行錯誤を意味しています。頭の中で状況を思い浮かべ、その中で、あれやこれやと、シミュレーションを繰り返しています。 視覚情報が邪魔するので、人は、しばしば、目を瞑って思いに耽っています。 |

早い話が、第二システムは、シミュレーション・システムです。

我々の脳は、シミュレーターを搭載した二重構造になっています。そのシミュレーションの場は、脳内部に作り出された信号空間(架空環境)です。(この第二システムを使った)シミュレーションによって、未知の状況に対応する為の新しいプログラムを作り出しています。これを、世間では、「考える行為」とか、(頭を使った)「試行錯誤」と呼んでいます。

生物学的には、「架空の探求反射」を意味しています。

一方、第一システムしか持たない(ほとんどの)動物は、直接、肉体を使った試行錯誤によって、プログラムを作り出しています。

つまり、新しいプログラムを作り出すのに、頭を使うか、体を使うかの違いです。第二システムを使うか、第一システムを使うかの違いです。我々知的生命体は、第二システムを使っても、新しいプログラムを作り出すことが可能です。もちろん、他の動物同様、第一システムを使っても可能です。

そして、見落としてはならない重要な点は、「(未知の状況に対応する為の)新しいプログラムを作り出す原理原則は同じ。」という事です。試行錯誤、即ち、探求反射によって作り出しています。

知的生命体は、第二システム、即ち、意識器官を使った架空の試行錯誤によって。他の動物たちは、第一システムを使った肉体の試行錯誤によって作り出しています。頭の中で、「あれやこれや」と考える行為は、(架空の)試行錯誤を意味しています。頭の中で、色々(架空行動を)試しています。

素朴な疑問

以上の内容を一覧表に纏めてみました。

ポイントは、未知の状況に直面した場合に、その状況に対応する為の新しいプログラムを作り出す方法についてです。(チャールズ・サンダース・パースの視点です。)

多くの動物は、肉体(第一システム)を使った(現実の)試行錯誤によって作り出しています。知的生命体は、意識器官(第二システム)を使った(架空の)試行錯誤で作り出しています。この行為を、世間では「考える」と呼んでいます。

| (未知の状況に対応する為の)新しいプログラムの作成方法 | ||

|---|---|---|

| 動物の種類 | 方法 | 使用する器官 |

| 多くの動物 | 肉体を直接使った試行錯誤で作成。 即ち、「体験学習」で作成。 | 第一システムを使用 脳本来の機能を使って作成。 |

| 知的生命体 | 頭を使った架空の試行錯誤で作成。 即ち、「考える行為」で作成。 | 第二システムを使用 意識器官( simulation system )を使用 |

| どちらも、新しいプログラムを作り出す原理原則は同じです。「探求反射」、即ち、「試行錯誤」で作り出しています。 注)素朴な疑問 我々知的生命体は、二つの独立した制御システム系が、ひとつの肉体を支配しています。矛盾しています。果たして、うまくいっているのだろうか? 心配いりません(キリッ)。 当然、うまくいってません。 二つの制御システムが、一個の肉体の制御権と支配権を巡って、常に、葛藤を繰り返しています。 2心房1心室のカエルの心臓のように、二つの信号が混ざり合って、いつも混沌としています。生物進化上は、人間の心は、まだ、2心房2心室にまで進化していないみたいです。二つの信号が完全に分離されていません。(カエルの心臓のように、動脈と静脈が)混沌と混じり合っています。第一システム由来の信号と、第二システム由来の信号が、一個の肉体の上で競合し合っています。我々は、まだ、まだ、発展途上の知的生命体みたいです。 この中途半端さが、様々な神経症や、その他の心的トラブルの原因になっています。その支配権を巡って、様々な対立と葛藤が生まれています。我々人間という動物は、この二つのシステムの対立と競合に苛まれています。そして、これが心理学の永遠のテーマになっています。 | ||

この原理原則が同じだったことに、『考える行為』の本質が隠されています。思考活動は、摩訶不思議な機能ではなくて、極めて原始的な脳の機能、即ち、探求反射(試行錯誤)の一種に過ぎませんでした。ただし、架空の。。。

知的生命体は、意識器官を使った「架空の探求反射」、即ち、「考える行為」によって、新しいプログラムを作り出しています。そして、同時に、これが様々な副作用も生み出しています。ここが、原始仏教のテーマです。

「原理原則が同じ」ことに気が付いた時は、「えっ?」と拍子抜けして、一瞬、言葉を失ってしまいました。喜びも感動も湧きませんでした。戸惑いだけでした。

哲学上の世紀の大発見、即ち、「思考」の本質に迫る物凄く重要な発見の筈なのですが、余りにも、原始的な機能だったからです。摩訶不思議な機能を期待していたのに、真実は、余りにも、平凡過ぎました。(平凡な)探求反射の一種に過ぎませんでした。(ただし架空の、、、。)拍子抜けです。

やっぱり、第二システムは第一システムの疑似組織だったのです。

意識器官の存在場所

意識器官は、大脳の部位を問題にするなら、前頭葉と密接な関係があると思われます。

前頭葉にも、報酬系や罰系が存在しています。これらの系は、学習の強化と非常に密接に結び付いています。

それに、中心溝を境に、前後が鏡に写したように対応しています。丁度、中心溝を境に、第一システムの反射機構として、第二システムが存在しているように見えます。

第二システムは第一システムの疑似組織です。その機能も疑似的です。この為、第一システムを鏡に写すように、第二システムが進化してきたと思われます。直観的には、(物理的作用の方向を問題とした場合、)鏡像関係にあります。大脳の左右が反転しているように。

ただし、最も原初的痕跡は、視覚野の近傍にあると思われます。元々、視覚情報を利用した学習システムだからです。

意識器官の働きは、生物学的には、模倣反射の一種です。それは、元々は視覚情報由来の機能です。眼からの信号ではなくて、自らの作り出した信号でも模倣反射が可能になったのが、思考活動の始まりです。

| 意識器官が存在している大脳の部位 | ||

|---|---|---|

| システム名 | 部位 | 備考 |

| 第二システム (意識器官) | 前頭葉 | 意識器官の主要な機能は、前頭葉に位置しているみたいです。 しかし、意識器官の最も原初的痕跡は、視覚野の近傍にあります。 元々(視覚情報を使った)模倣反射の為に、発達してきた器官だからです。 |

| 第一システム (無意識) | それ以外 | 前頭葉以外の場所。動物本来の脳の部位です。 |

| データが不足しているので詳細は曖昧です。まだ、漠然としたもやが掛かっています。 この知識を叩き台にして、より的を絞った脳科学の研究が進むことを期待しています。 | ||

意識器官の生物学的由来

意識器官は、元々、「模倣反射」の為に、発達してきた器官です。(真似る為の機能)

それ故、人間だけに固有の機能ではありません。程度の差を別にすれば、多くの動物たちが持っている一般的機能です。

(模倣反射)

このような意識器官は、(生物進化上は、)模倣反射の為に発達してきた器官です。だから、結構、歴史の古い機能です。程度の差を別にすれば、多くの動物たちが持っている機能です。決して、人間にだけ固有の機能ではありません。サルや象、イルカなども、(彼らの行動パタンを観察すると、)そこそこ高度な意識器官を持っているものと思われます。模倣反射の枠を超えて、ある程度の思考活動も可能みたいです。

第二システム(意識器官)を使った模倣反射は、第一システムを使った肉体の探求反射と対応関係にあります。

模倣反射は、(意識器官を使った)架空の探求反射を意味しています。視覚情報を使って、意識器官上に架空行動を生じさせています。この架空行動によって、新しいプログラムを獲得しています。即ち、サルは見ただけで、行動を模倣することができます。

彼らは、視覚情報を使って意識器官を駆動し、この架空体験によって体験学習をしています。「百聞は一見に如かず」という諺もあるように、非常に高機能な学習行為です。言葉で幾ら説明しても、なかなか理解できませんが、見れば一発で理解できます。我々ほ乳類は、この模倣反射を使って、非常に効率よく学習しています。特に、子供は、親を真似ることで、生きる術を学んでいます。何でも見て、実際に自分でもやってみようとします。これを邪魔すると、気が済まなくて、癇癪を起します。彼らは、「見て、実際に自分でもやってみる。」という学習本能を持っています。それに促されています。

紛らわしい表現ですが、学習行為自体は本能です。本能に促されて学習しています。でも、その学習本能の結果は学習結果です。

この模倣反射は、人間に標準で備わっている能力なので、その重要性に全く気が付いていません。物を手で掴むように、特別に意識することもなく、難なく使いこなす事が出来ます。見ただけで、簡単に学習でき、自分の体を使って再現できます。だから、当たり前の事として、気にも留めていません。

でも、スポーツ選手は、経験的に気が付いています。イメージトレーニングを最大限に活用しています。イメージすれば、その通りに体を動かすことができます。自分では気付かない微妙なコツやタイミングも学習可能です。この模倣反射の重要性に、科学者も哲学者も、全く気が付いていません。

(言語学習)

このような模倣反射は、視覚情報だけでなく、聴覚情報、即ち、言葉によっても可能です。機能はかなり限定されますが、我々は、言葉を聞いただけでも行動を身に付けることができます。ただし、限定的ですが。

この言葉は、文字記号で表現することも可能です。(視覚情報である)文字記号を、音声情報に変換して、様々な言語学習を行っています。子供の頃、声を出して本を読んでいたことを思い出して下さい。

(思考活動)

我々人間では、この模倣反射が、更に高度になっています。自ら作り出した信号によって、意識器官を駆動して、架空行動を生じさせることも可能です。いわゆる思考活動です。つまり、シミュレーション・システムの獲得です。

思考活動は、模倣反射の一種です。視覚情報の代わりに、自ら作り出した信号によって、意識器官を駆動しています。

その典型が夢です。夜見る夢では、自ら作り出した信号で、意識器官上に夢物語を作り出しています。瞼は閉じているので、夢の映像は眼からの信号ではありません。自らが生み出している架空行動です。

なお、思考活動は、言葉だけではありません。元々、視覚情報を使った模倣反射が始まりですから、(言葉を使わないで、)映像的イメージを直接使った思考活動も可能です。

哲学者のように「言葉が全て」という先入観に凝り固まっていると、多くのものを見失います。自らの可能性を、言葉の檻に閉じ込めてしまいます。言葉の檻の中で右往左往してしまいます。

ここでは、より情報量が多い『絵』を多用しています。言葉は一次元の情報です。一本の糸です。絵は二次元です。空間的広がりを持っています。

しかし、意識知覚し易いのは『言葉』の方です。それ故、哲学者は言葉に頼った思考作業を行いがちです。

悲しいことに、哲学者は、言葉によってしか、架空行動、即ち、思考活動を生じさせることが出来ません。言葉が作り出す先入観の虜になっています。言葉の檻に閉じ込められています。その典型が形而上学です。余りにも不憫です。

原因は単純です。現実に目を向けていないからです。言葉のフィルターを通してしか、現実を見ていないからです。現実を知らないから、原因と結果の因果関係も頭に焼き付いていません。それ以外の世界があることを知りません。

現実世界は、遥かに広大です。

| 脳と言葉と学習プロセス |

|---|

|

| プログラム作成の基本は、肉体を使った探求反射です。(第一システム使用) サルの場合、視覚情報を使った模倣反射によっても作ることができます。(第二システム使用) 模倣反射は、生物学的には、意識器官を使った架空の探求反射を意味しています。 人間の場合、視覚情報の代わりに、音声、文字、脳からの信号でも、模倣反射が可能です。 思考活動は、自己の脳で作られた信号を使った模倣反射の一種です。 スポーツ選手は、意識器官を使ったイメージトレーニングを多用しています。 哲学者のように、「言葉が全て」と、言葉が作り出している世界に閉じ籠った発想はしない方が賢明かも。 現実は、遥かに広大です。 注)学習の基本は、肉体を使った体験学習です。知的生命体は、これ以外に意識器官(第二システム)を使った架空の体験学習も可能です。世間では、これを「考える」と呼んでいます。 |

ちなみに、野生のチンパンジーも、幾つかの鳴き声を組み合わせて、言葉(文章)による伝達を行っているみたいです。実験室では、(コンピュータを使って)記号で文を作り、人間と意思疎通が可能です。声帯が(生物進化上)発達していないので、人間のような声を出すことはできませんが、脳内部の意識器官は、(記号を使った思考が可能な程度に、)それなりに発達しているみたいです。

思考活動(知的生命体)を、人間だけの専売特許だと思わない方が賢明かもしれません。

もちろん、「俺様は万物の霊長だ。」と、差別化したい気持ちは理解できます。人間には、そんな欲望があることは承知しています。でも、その欲望の働きを一旦抑えて、目の前の現実と向き合うことを希望します。

意識器官が生み出す副作用(知的生命体の宿命)

この特殊な構造は、様々な副作用を生み出しています。迷いや苦悩、死の恐怖などの人間であるが故の様々な問題の原因となっています。知的生命体は、意識器官(第二システム)を持ったが故に、様々な宿命(Rules of intelligent life that are born with.)を背負い込んでいます。その副作用に翻弄されています。

ここでの話題は、この知的生命体の脳が生み出している様々な副作用についてです。原始仏教が説いている内容です。

原始仏教は、「この知的生命体の宿命と、どう向き合うか」を説いています。

克服ではありません。現実を、あるがままに受け止めることを希望します。克服は自己満足に過ぎません。

場違い

仏教とは、およそ関係ない話になってしまいましたね。

でも、原始仏教や空の哲学は、この「意識とは何か」の知識を背景としています。言葉を使って正確に説明する為に、場違いとは思いましたが、敢えて述べています。我々知的生命体の宿命、特に、迷いや苦悩の根を理解するには必須です。

以上の内容は、現代において、まだ未知の知識です。全体像を大雑把に把握して頂く為に、広範囲の話題に触れました。

でも、難解な知識は、どうでもいい事です。

要は、

「自らの知覚しているものは、自らの欲望が生み出したものである」。

この事に気付けるかどうかだけです。ゴータマは、これに気付きました。

全体の広がりを感じて頂ければ幸いです。全ては、原因と結果の因果関係の上に成り立った存在に過ぎません。

意識感覚器官は、脳内部の事象を知覚対象とした感覚器官です。そして、その知覚しているものは、自らの欲望が生じさせたものです。夢と同じように、実体のないものです。蝉の抜け殻のように、言葉の殻はあっても中身は空っぽです。即ち、(意識知覚しているもの)「一切は空なり(Everything is empty. It was the result of my own desires.)」です。

そのような実体のないものに、(意識器官を持ってしまった)人間は翻弄されています。そこから、様々な苦悩や迷い、死の恐怖を生み出しています。

では、どうすればいいのか、、、、、、、?

注意)言葉や知識によって、「空」に辿り着ける訳ではありません。

でも、知識は、手段として活用すれば、結構、役立ちます。逆に、振り回されたら、ミイラ取りがミイラになります。全ては、『自らの欲望と向き合えるかどうか』にかかっています。向き合えなかったら、(欲望の迷路の中で)ミイラになります。全ては、自らの欲望が生み出したものだからです。

六根清浄 ( Calm down the six desires arising from the six senses )

原始仏教と空の哲学は、この「意識は感覚器官である。」という知識を前提としています。

我々人間は、「眼耳鼻舌身」の五つの外部感覚器官以外に、第六番目の感覚器官、即ち、『意識感覚器官(意知覚)』を持っています。これら人間の知覚を構成している六つの感覚器官を纏めて、(仏教では)『六根(眼耳鼻舌身意)』と呼んでいます。この六根が、人間の知覚世界を作り出しています。(そして、そこから「行い」を生みだしています。)

仏教では、(心の中で眠っている)欲望を揺り起こしてしまう原因を、(欲望の)『根』と表現しています。人間は六つ根、即ち、六つの感覚器官(眼耳鼻舌身意)を持っています。感覚器官(根)からの知覚刺激が、眠っている欲望を揺り起こしてしまいます。それ故、(余分な欲望を揺り起こさない為に)「六根清浄( Calm down the six desires arising from the six senses )」と唱えます。

下の写真は、高尾山薬王院の登山道に設置されている「六根清浄の石ぐるま」です。

| 六根清浄の石ぐるま |

|---|

|

| 高尾山薬王院の六根清浄の石ぐるまです。 石ぐるまの六面には、眼耳鼻舌身意の六文字が刻まれています。 高尾山薬王院:東京都八王子市高尾町2177 我々知的生命体は、眼耳鼻舌身意の六つの感覚器官を持っています。この六つの感覚器官を、仏教では『六根』と呼んでいます。この六根から生じている知覚刺激によって、心の中で眠っている欲望が揺り起こされます。そして、(その目覚めた欲望から)『行い』が生じています。これが、同時に、迷いや苦しみの原因にもなっています。『行い』は、様々な『結果』を生み出してしまうからです。 それ故、これら六つの感覚器官(六根)から生じている六つの欲望を鎮めることが大切です。六根清浄です。( Calm down the six desires arising from the six senses ) 意識は、心の中を知覚対象とした感覚器官です。(意識知覚として)実感できるが故に、全ては心の中の事象です。実体ではありません。夢と同じように、自らが生じさせたものです。 愛も憎しみも、そして、死の恐怖も、全ては意識の知覚対象であるが故に、心の中の事象です。「一切は空なり( Everything is empty. It was the result of my own desires. )」、夢と同じように、実体のないものです。蝉の抜け殻のように、言葉の殻は持っていても、中身は空っぽです。 問題は、そのような実体のないものに、我々人間は振り回されていることです。そこから様々な『行い』を生じさせています。そして、悲しいことに、『行い』は、悲喜こもごもの『結果』を生み出しています。<<ここ重要。(行いから、結果が生じています。) 残念ですが、我々知的生命体は、このような宿命(Rules of life that are born with.)の元に生まれています。 この現実は否定できません。 それ故、せめて、そのような愛や憎しみなどの実体の無いものへの拘りから離れる事が大切です。 いたずらに、これらの実体のないものに翻弄される前に。 我々人間は、知的生命体プロトタイプ初号機として、色々と欠陥が多過ぎるような気がします。まだまだ、改善の余地があります。 この広い宇宙には、我々と同じような知的生命体が存在しています。彼らも同様に、この宿命に翻弄されているのでしょうか。それとも、克服しているのでしょうか。他人事ながら、気になります。 高尾山薬王院は、古来の山岳信仰と仏教の融合物に見えます。素朴な烏天狗の世界が、透明な仏教の世界に昇華しています。 うっ、、おかしい。け(気)を感じる。「もののけ」に見つめられているような気がする。ヒョイと視線を上げると、カラスと目が合ってしまった。カラスは、慌てて視線を逸らした。顔を背けて、知らんぷりをしている。 多分、昔の修験者たちも、カラスの視線とバトルをしていたのでしょう。彼らは、結構、弱気です。 森には、もう一人の「け(気)を持ったもの」(けもの)が存在しています。烏天狗の世界です。彼らも、そこそこ高度な意識器官を持っているようです。こちらの心を読んできます。 |

人間の心は欲望で満たされています。だから、心の中を覗き込んでも、欲望の荒波しか見えません。

でも、運悪く、その荒波が静まった時、その底からは、受け入れ難いものが見えてきます。

辛い、辛い、六根清浄の世界です。

現実を、あるがままに受け入れて頂くことを希望します。言葉を振り回しても、余分に苦しむだけです。

「知覚と行い」の因果関係

我々人間にとって「意識する。」とは、「意識感覚器官で知覚する。」ことを意味しています。その意識知覚しているものは、脳内部の事象です。

それは、夢を思い出して頂ければ、実感が湧くと思います。夢の時、瞼は閉じている訳ですから、その意識知覚している夢のイメージは、眼からの信号ではありません。自らが脳内部に生じさせたものです。

そして、最も大切な事は、その意識知覚された信号から、様々な『行い』を生じさせていることです。ちょうど、視覚や聴覚から、様々な『行い』を生じさせているように、意識知覚からも『行い』を生じさせています。<< (ここ重要!。みんな、ここを見落しています。)

みんな、言葉ばかりを見つめています。現実を見ていません。『行い』を見ていません。

『意識知覚』は、心の中で眠っている様々な『欲望』を活性化させます。逆恨みなどのように、全く根拠のないところからも、『恨み』などを生じさせています。そして、その(活性化された)欲望は様々な『行い』を生じさせます。その『行い』は『結果』を生みます。

恨みは様々な行いを生みます。その行いは、様々な辛い結果を生み出しています。この原因と結果の因果関係を観察する事が大切です。

因果関係: 知覚 -> (欲望の活性化) -> 行い -> 結果

知覚は『行い』を生じさせます。

意識知覚も『行い』を生じさせています。

言葉によって理解するのではなくて、原因と結果の因果関係に目を向ける事が大切です。

なお、欲望を活性化させなかった知覚刺激は、雑音として、そのまま、心の中を素通りしていきます。何も『行い』を生じさせません。

知覚を構成する三つの要素

(このような『行い』の原因となっている)知覚は、三つの要素から構成されていると、原始仏教は考えていました。感覚器官と、その知覚対象と、そこから生じる知覚刺激の三つです。

| 知覚を構成する三つのもの |

|---|

|

| 知覚は三つの要素から構成されています。 1.感覚器官(Sensor) 2.その知覚対象(Object) 3.そこから生じている知覚刺激(Sense or Signal)です。 例えば、海を泳いでいるイルカを見たら、頭の中には「イルカ」というイメージが生じます。 原始仏教は、認識論を、現代哲学のような(言葉に拘った)空想の問題としてではなくて、具体的な情報学や現象論と捉えています。ただ単に、原因と結果の因果関係を指摘しているのみです。合理的です。 因果関係:知覚対象-> 感覚器官-> 知覚刺激-> (欲望の活性化)-> 行い-> 結果 |

十八の界

我々人間は、このような感覚器官を六つ持っています。

六つの感覚器官『六根(眼耳鼻舌身意)』と、その六つの知覚対象と、そこから生じている六つの知覚刺激の合計十八個の構成要素によって、人間の知覚は構成されています。これを原始仏教では次のように述べています。

アーナンダよ、次にあげる十八の界(構成要素)、すなわち、眼と色形と視覚、耳と音と聴覚、鼻と香りときゅう覚、舌と味と味覚、皮膚と触れられるべきものと触覚、心と概念と意識の諸界がある。

出典「バラモン教典 原始仏典」P488 中央公論社

知覚世界は十八の要素によって構成されている。

眼と光と視覚、耳と音と聴覚、鼻と香りときゅう覚、舌と味と味覚、皮膚と物と触覚、意識と色形(Image)と意識知覚 。

この主張を一覧表にまとめると下記のようになります。

物理的に言葉の使い方が不適切だったので、多少、修正しています。眼が知覚している物理信号は、光です。色形ではありません。

意識感覚器官については、その知覚対象を、仏教では、『色』と呼んでいます。現代語に訳すなら、「イメージ」が最もピッタリします。意識は、脳内部の色形などのイメージ(信号の塊)を知覚対象とした感覚器官の一種です。この感覚器官から生じている『意識知覚』が、様々な『行い』の原因になっています。ちょうど、視覚や聴覚が、行いの原因になっているように。意識知覚刺激も、『行い』を生み出しています。

| 人間の知覚を構成する十八の界(構成要素) 人間の知覚世界を作り出しているもの | |||

|---|---|---|---|

| No | 知覚対象 (Object) | 感覚器官 (Sensor) | 知覚刺激 (Sense) |

| 1 | 光 | 眼 | 視覚 |

| 2 | 音 | 耳 | 聴覚 |

| 3 | 香 | 鼻 | 嗅覚 |

| 4 | 味 | 舌 | 味覚 |

| 5 | 物(体) | 肌(身) | 触覚(体感) |

| 6 | 色(Image) | 意識 | 意識知覚(意知覚) |

| 中部経典の主張を一覧表に纏めてみました。 物理的に言葉の使い方が不適切だったので多少修正しています。 我々人間の知覚は、六つの感覚器官(六根)と、その知覚対象である六つの事象と、そこから生じている六つの知覚刺激の合計十八の要素から構成されていると述べています。 意識も、このような感覚器官のひとつだと理解しています。 触覚は、厳密には、二つに分類されます。 肌が物に触れた時に生じる触覚と、 体から生み出される体感です。例えは、病気の痛みや空腹などの。 前者は、知覚対象が外部にありますが、後者は内部にあります。 これに関しては、仏教でも混乱が見られます。(外部を知覚対象とした)五感は、「眼耳鼻舌身」ではなくて、正確には「眼耳鼻舌肌」と表記すべきです。実際、この経典でも、「皮膚と触れられるべきものと触覚」と理解しています。肉体から生み出される体感とは表現していません。 どうでもいい些細な問題ですが、でも、自分の性格としては、論理的矛盾は、やはり気になります。(言葉と現実が、正確に対応していない。) | |||

(今問題になっている)意識感覚器官の知覚対象は、脳内部の事象です。心の中の事象です。だから、それらは全て自らが生じさせたものです。夢と同じように、実体の無いものです。

我々知的生命体は、そのような意識知覚された信号から、様々な『行い』を生じさせています。実体のないものから、『行い』を生み出しています。

因果関係:六つの知覚対象->六つの感覚器官->六つの知覚刺激->六つの欲望->行い->結果

『行い』と『結果』は一つです。体が一個なので。

言葉で表現されている全てのものも、同様に、自らが生じさせたものです。それらは、意識の知覚対象であるが故に、実体ではありません。実体のないものです。愛も憎しみも、生も死も、言葉で表現できるが故に、即ち、(意識知覚によって)実感できるが故に実体ではありません。自らが生じさせた脳内部の事象です。

皮肉なことに、実感できるが故に、実体ではありません。それらは、全て、感覚器官から生じている知覚刺激に過ぎません。それらの信号が、脳に流れ込んでいるに過ぎません。

全ては、夢と同じものです。蝉の抜け殻と同じように、言葉の殻は持っていても、中身は空っぽです。実体のないものです。「一切は空なり( Everything is empty. It was the result of my own desires. )」です。

最初期の原始仏教には次のような一文があります。

自我に固執する見解をうち破って、世界を空なりと観ぜよ。そうすれば死を乗り超えることができるであろう。

出典「ブッタの言葉(スッタニパータ)」 P236 中村元訳 岩波書店

「(自我が知覚している)世界は、実体のないものだ。空っぽだ。」と気付く事が大切です。そうすれば、(自我が生み出している)全てへの拘りを乗り越えることができます。死の恐怖や苦悩からも解放されます。

人々は、自らの意識知覚しているものを、実体だと思っています。それ故、(実体だと思っているが故に、)それに拘っています。「自らの意識知覚しているものは、存在する実体だ。」という(唯物論の)見解に固執しています。

それが、自らの欲望によって生じたものであるが故に、余計に、その欲望に執着し拘っています。知覚への拘りは、そこから生まれている欲望への拘りです。

愛も憎しみも、生も死も、(意識知覚として、実感できるので)実体だと思い込んでいます。死も、存在する実体だと思っています。それ故、その言葉が作り出している死の恐怖に囚われています。翻弄されています。

原始仏教の頃から、「空っぽ(Empty)」の概念自体はありました。でも、『シューニャ(空)』という言葉は成立していませんでした。

この『シューニャ(空)』をキャッチコピーにして、売り出したのが大乗仏教の始まりだったのでしょうか。上座部仏教が表面的形式論に陥ってしまったので、そのアンチテーゼとして。丁度、クリスチャンのアンチテーゼとして、ピューリタンが生じたように。

空の哲学は、「意識知覚している全ての事象は、自らの欲望が生じさせた(実体のない)ものである。」、即ち、「一切は空なり。 (Everything is empty. It was the result of my own desires.)」と説きます。蝉の抜け殻のように、言葉の殻は持っていても、中身は空っぽです。

そのような実体のないものへの執着や拘りが、迷いや苦しみの原因になっている。だから、それから離れることが大切だと説きます。

仏教学者は『空』という言葉に執着し、「空には、『空性』と呼ばれる深淵なる真理が潜んでいる筈だ。」と拘っています。空を、言葉で表現可能な知識、即ち、『空性』と理解しようと四苦八苦しています。何とかして、(言葉で組み立てられた)自らの知識体系の中に、『空』を(言葉で)組み込もうと悪戦苦闘しています。ダッチロールの果てに、難解な教義を作り出しています。

彼らは、『空』を言葉で理解しようと一所懸命です。そして、『空性』という便利な言葉を見つけて、なんだか『空』が分かったような気分に浸っています。人々は、言葉を見つけて安心しています。「自らの知識体系の中に、(空を)言葉で組み込むことに成功した。」と満足しています。

この欲望が、『空性』という言葉への拘りを生み出しています。その正体は、自らの欲望への拘りです。

安心する為だけに、或いは、満足する為だけに、彼らは、膨大な不毛の努力を繰り返しています。

現実は、ただ単に、

言葉が生み出す欲望に執着し、拘っているので、見当外れの(無駄な)努力を繰り返しています。それらが、全て自らの欲望から生じたものであるが故に、余計、その欲望に執着し拘っています。

言葉への執着は、それを生み出した欲望への執着です。それ故、人々は、その言葉の絶対性や根拠に拘っています。

(言語文法上は、)空(empty)を「空性(emptiness)」と名詞化して表現することによって、「真理だ。存在する実体だ。実体だから、その存在を(空性という)名詞を使って名付けることができる筈だ。」と、一所懸命です。

つまり、

「『空の真理』は『空性』という名詞で名付けることができる筈。ついに、(言葉で組み立てられた)自らの知識体系の中に、『空の真理』を(空性という名詞で)組み込むことに成功した。『空の真理』を言葉で表現することに成功した。」と。

人々は、「全ての事象は、言葉で表現できる筈。」と拘っています。

『空』には何もありません。

何もないから、仕方なく、言葉で表現する都合上、(「何もない。」という意味を込めて)『空っぽの哲学』、略して、『空の哲学(Empty philosophy)』と便宜的に呼んでいるに過ぎません。『空性』という深淵なる真理を説いている訳ではありません。それ故、、、、、

空という言葉への拘りから離れる事が大切です。

仏教への拘りから離れる事も大切です。

「空を否定しろ。」という意味ではありません。念の為。

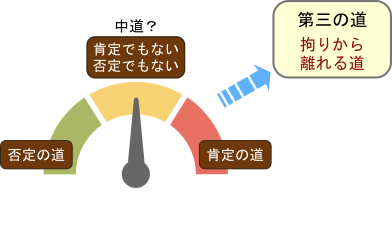

そのような「否定と肯定の心の働き」から離れる事が大切です。否定と肯定は、共に拘りに過ぎないからです。拘っているからこそ、「否定したい。」とか、「肯定したい。」という(両極端の)欲望に振り回されます。この欲望の働きから離れることが大切です。

それ故、そのような拘りから離れたら、「否定と肯定の心の働き」からも解放されます。

『空』という言葉への拘りからも離れることができます。『空』という言葉への拘りを生み出している欲望からも解放されます。

第三の道(拘りから離れる道)

「否定と肯定以外、道はない。」、「白でなければ黒だ。黒でなければ白だ。いや、その真ん中を取って、灰色もある。物事は、『白、灰色、黒』に分別される筈だ。」と拘っている人々の場合、このような(両極端への拘りから離れるという)第三の道は、にわかには、受け入れ難いかもしれません。心の葛藤に苛まれると思います。

「否定の道」と「肯定の道」以外に、或いは、「否定でもない道」、「肯定でもない道」、即ち、「真ん中の道」以外に、そのような両極端への「拘りから離れる道」が存在している事は想定外です。人々は、「針は、否定と肯定の両端の間の何処かを指している筈だ。否定でもない、肯定でもない、中間もある筈だ。」と拘っています。真ん中の存在を見つけて、仏教中道論を説いている人々もいます。

しかし、第三の道は、その信念の範囲外です。針の指している範囲外にあります。自らが持っている価値観の信念から大きく外れています。いや、その信念自体を否定しているように見えます。

| 価値観のメーター |

|---|

|

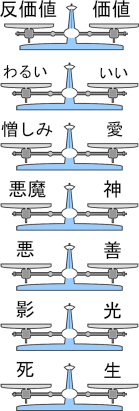

| 価値観は、「肯定と否定の両極端」より構成されています。「針は、この両極端の間の何処かを指している筈」と思い込んでいます。人々は、このメーター(価値観)に従って生きています。「これ以外に道はない。」と固く信じて。 針が指す事の出来ない対象が存在するなどとは、夢にも思っていません。 でも、もうひとつ道があります。そのような価値観への拘りから離れて、原因と結果の因果関係を観察する道です。その観察結果で、自らの行いを律する道です。 物事は、「肯定の道」、或いは、「否定の道」から構成されていると思い込んでいます。いや、その真ん中を取って、「肯定でない道」、「否定でない道」、即ち、「中道」もあると思い込んでいます。物事は、「肯定、否定、中道」から構成されていると思っています。 そのような「肯定、否定、中道」以外に、「拘りから離れる道」もあります。 仏教は中道ではありません。中道への拘りから離れることが大切です。 |

価値観は、「肯定と否定の両極端」、即ち、「いい、わるいの両極端」、「価値と反価値の両極端」、「愛と憎しみの両極端」、「神と悪魔の両極端」、「善と悪の両極端」、「光と影の両極端」、「生と死の両極端」から構成されています。

人々は、この価値観と、その価値判断に従って、(物事を両極端のどちらかに分別しながら)暮らしています。この枠組みの中で物事を判断し、行動しています。「これ以外に道はない。」と固く信じて。

この価値判断を、如何に的確に出来るかが、知性の象徴だと思っています。「言葉と、価値観への拘りから離れる道」など、想像だにしていません。知性の象徴を捨てることなど、狂気の沙汰だと思っています。「(陸も見えない)広い海原のど真ん中で、浮き輪から手を放すことなど信じ難い暴挙だ。」と、思い込んでいます。

それ故、これを克服する事は、意外と困難です。痛い思いをしないと、自らの意思の力だけでは、まず、不可能です。

一歩下がって、観察される事を希望します。否定と肯定の両極端の道以外に、そのような両極端への拘りから離れる第三の道もあります。(とりあえず、「いい、わるい」を抜きにして、)(即ち、信念を側に置いて、)原因と結果の因果関係に目を向けてみる道です。そこから、自らの行いを律する道です。

もの事は、言葉によって明らかになっている訳ではありません。ただ単に、『行い』によって『結果』が生じているに過ぎません。

Things are not revealed by words. It is merely that actions produce results.

原因と結果の因果関係を観察して、自らの行いを律することを希望します。「いい、わるい」の価値判断に翻弄されないことを希望します。

| 第三の道へ |

|---|

|

| 我々知的生命体の未来には、「いい、わるい」の両極端(価値観)に拘る道以外に、それらへの拘りから離れて、原因と結果の因果関係を観察する道もあります。 「両極端に分別する行為」は、動物が五億年前に感覚器官を持ったことに由来します。自分にとって都合が「いい、わるい」の基準で、感覚器官からの信号を、両極端のどちらに分別する為に発達してきました。 「因果関係の観察」は、知的生命体が発生した数千万年前に由来します。意識器官を使った「考える行為」の為に、目の前の(現実の)仕組みを理解する必要から発達してきました。 意識器官自体の歴史は古く、元々は、模倣反射の為に発達してきた器官です。程度の差を別にすれば、(模倣反射が可能な)多くの動物が意識器官を持っています。サルだけでなく、象やイルカも、そこそこ、高度な意識器官を持っていると思われます。 歴史が長い分、「両極端に分別する行為」の方が人間の心を強く揺さぶります。 それ故、「両極端(価値観)への拘り」から離れる事は、非常に困難です。 そこには、我々生命の長い長い歴史が宿っています。人間も、その結果に過ぎません。 |

参考に、人々が拘って止まない価値観(両極端)の形式的側面を下記に記します。

| 参考)価値観(両極端)の天秤 |

|---|

|

| 天秤の右側は、人々が追い求めている「美味しいもの」です。左側は、忌み嫌っている「忌まわしいもの」です。 価値判断が比較の問題に過ぎない限り、価値観は、価値と反価値の両極端から構成されます。 価値が大きくなれば、バランスを取る為に、(その反対側にある)反価値も大きくなります。 天秤の両端のように、常に、バランスしています。『比較』行為の宿命です。 でも、人々は、綺麗に見える側(Right)にばかり、しがみついています。執着しています。拘っています。 反対側(Left)は忌み嫌っています。こびり付いた魚の臭いを洗い落とそうと、もがくように、反対側(Left)の重い影を振り払おうと、いつも苛立っています。 生の反対側にある死の影に、いつも怯えています。 可愛さ余って憎さ百倍。 愛が大きい分、一度、歯車が狂ってしまったら、憎しみも大きくなってしまいます。 心の中に空いた大きな穴が崩れ落ちないように、憎しみのつっかえ棒で必死に支えています。 空いた穴が大きければ大きいほど、大きなつっかえ棒が必要です。 人々は、愛を失った惨めさを、憎しみで(必死に)支えています。(体が)崩れ落ちないように。 仏教では、価値観のことを『両極端』、価値判断のことを『分別智』と表現しています。 「価値判断する」とは、「物事を両極端のどちらかに分別する心の働き」を意味しています。 |

注)仏教は中道ではありません。

そのような「右、中、左」という価値観への拘りから離れる事が大切です。「右の道や左の道、或いは、右でもない道、左でもない道(即ち、真ん中の道)」への拘りから離れる事が大切です。

中道への拘りは、結局、両極端への拘りに過ぎません。右左に拘っているからこそ、その真ん中への拘りも生じてしまいます。巧妙な言い逃れです。

ちなみに、「右の道や左の道、或いは、右でもない道、左でもない道」という(否定の否定の)論理パタンは、原始仏教では、よく使われている表現です。「いい、わるい」の価値観(両極端)への拘りを表現する場合に、よく使われます。

これを、金剛般若経は、

「空は空に非ず。故に、これを空と名づく。」

(Empty is not empty. So, named it empty.)

と表現します。

意識知覚している『空』は、我々が思い込んでいるような『空性』という実体ではない。空性という真理は、実体として存在していない。だから、実体でないから、これには『空』という名前が付いている。つまり、意識の知覚対象だから、名前を付けることができると説いています。

言葉も、同様に意識の知覚対象だからです。意識している三つのもの、即ち、意識知覚している『イメージ』も、『言葉』も、そして、(真理だ、実体だという)『思い込み』も、共に、同じ意識された世界に属しています。同じ現象界に属しているからこそ、この三つは結び付くことができます。実体でないから、つまり、意識の知覚対象だから、これらは名前と結びつく事が可能となります。

存在する現象界が異なっていたら、結びつく事はできません。互いに、存在する現象界が異なっていると、相手を知るすべはないからです。知る事が出来なければ、結びつく事もできません。同じ現象界に属しているからこそ、互いに知ることが可能となって、結びつく事も可能となります。

もし、異なった現象界のもの同士が結び付く事が可能なら、それは、背後に、もっと大きな統一された現象界が存在している事を意味します。その大きな統一された現象界の中で、結び付きが発生しています。

(意識知覚している)「イメージの現象界」も、(実体だという)「思い込みの現象界」も、(口から出ている)「言葉の現象界」も、共に、「意識知覚された世界」に属しています。もっと、大きな現象界の一部です。それ故、この三つの現象界は結び付く事ができます。意識知覚された世界の中で。

| 意識知覚している三つのもの |

|---|

|

| 意識知覚している『イメージ(1)』も、「存在する実体だ」と思い込んでいる『思い込み(2)』も、口から出ている『言葉(3)』も、共に意識の知覚対象です。同じ意識知覚された世界(現象界)に属しています。 それ故、この三つは結び付くことが出来ます。同じ現象界に属しているが故に、相手の存在を知ることが可能になっています。 数学用語を使うなら、『イメージ』も『思い込み』も『言葉』も、『意識知覚された世界』という全体集合の中の部分集合です。一部です。 なお、『意識知覚された世界』は、脳内部の事象です。実体ではありません。 |

故に、「空は空に非ず。故に、これを空と名づく。」

Empty is not empty. So, named it empty.

「(意識知覚している)空は(「真理だ」と思い込んでいる)空に非ず。故に、これを(言葉で)空と名づく。」

Empty(that is consciously perceived) is not empty(that is thought to be an entity). So, named it empty (in words) .

と、金剛般若経は説きます。

同じ『空』という言葉が使われていますが、この三つの言葉が指示している対象は、夫々異なっています。

言葉と実体との対応関係

言葉は、何らかの実体や対象を指し示している筈です。そのような先入観を持っています。

ところが、金剛般若経の場合、この先入観が問題となります。

例えば、「白馬」という言葉は、「白馬」という実体を指し示しています。この事は、余りにも、当たり前の事なので、普段は、ほとんど自覚していません。「言葉と実体は、一対一に対応している筈だ。」と思っています。

ところが、金剛般若経の場合、この先入観が成り立っていません。

ひとつの言葉が、三つの対象を指し示しています。従って、厳密に表現するなら、(本来なら)三つの言葉を用意して、三つの対象を区別して表現する必要があります。

注意)言葉が指示している対象は、実体ではありません。意識感覚器官の知覚対象です。脳内部の信号空間内の存在です。

今問題となっている「空」という言葉も、「空1,空2,空3 」と三つの言葉を準備して、

正確な表現:「空1」は「空2」に非ず。故に、これを「空3」と名づく。

空1:意識知覚しているイメージ

空2:「実体だ」という先入観や思い込み

空3:口から出ている音(つまり、言葉)

と表現する必要があります。「空1,空2,空3 」という三つの言葉は、夫々、指示している対象が異なっています。

或いは、「空1,空2,空3 」が、ひとつのグループであることを明示する為に、「空(1),空(2),空(3) 」と、配列表記する必要があります。

より論理的表記:空(1)は空(2)に非ず。故に、これを空(3)と名づく。

配列表記の方が、グループが明示されているので、より、論理的表現が可能になります。「空」という言葉が三つの仮面を持っている事、そして、その三つの仮面が使い分けられていることが明確に表現できます。同じ「空」という言葉が使われていても、実は、「空(1)、空(2)、空(3)」という三つの意味が使い分けられていることが理解できます。つまり、文脈上、(同じ言葉が使われていても、)夫々異なった仮面(対象)を指し示していることが理解できると思います。

でも、当時の技術水準では、これが不可能でした。当時は、まだ、配列表記の技術はありませんでした。だから、ひとつの言葉で、三つの仮面(対象)を指し示しました。これが精一杯でした。

現代哲学の誤解

これが、現代哲学が金剛般若経を理解できなかった原因になっています。彼らは、言葉が同じだから、指し示している実体も同じだろうと錯覚して、「AはAに非ず、故に、Aなり」と誤解していました。

現代の哲学者の理解: AはAに非ず、故に、Aなり

現代の哲学者の理解: 空は空に非ず、故に、空なり

哲学者の先入観: A = 実体

哲学者の先入観:言葉 = 実体

【哲学者の理解】

AはAに非ず、故に、Aなり。

( A is not A, therefore it is A. )

理不尽な宗教的ドグマだと思い込んでいました。

自らの無知に気が付いていませんでした。

まさか、「言葉が三つの仮面を指し示していること」、つまり、「A(1)は A(2)に非ず、故に、A(3)と名づく」など、夢にも思っていませんでした。「言葉」と、その言葉が指し示している筈の「仮面(対象)」との対応関係について、全く、考察していませんでした。

「言葉は真理だ」、即ち、「言葉 = 実体」と思い込んでいました。漠然と、そのような先入観を持っていました。この先入観に囚われて、「理不尽な宗教的ドグマだ。禅問答だ。だから、矛盾しているのは当たり前だ。」と、自らの無知を慰めていました。

現実問題として、このような前提条件(先入観)の上に立たないと、哲学的論争が成り立ちません。同じ言葉でも、人によって指し示しているものが異なっていたら、論争以前の問題として、混迷の淵に立たされてしまいます。

【哲学者の先入観】

哲学者は、言葉に、このような漠然とした先入観を持っています。しかし、言葉に絡み付いているものは、人間という動物の多様な生き様と、この動物の欲望です。幾つもの相矛盾した欲望が絡みついています。言葉は、見る立場、見る方向によって、違った姿をしています。それらは、互いに矛盾しています。(相矛盾した)幾つも仮面から構成されています。哲学者が持っている先入観と、言葉が置かれている現実とは、大きく乖離しています。一致していません。

即ち、哲学者が持っている言葉への先入観と、言葉が置かれている現実は一致していません。

【言葉が置かれている現実】

言葉には、相矛盾した多くの欲望が絡みついています。それ故、見る方向によって、違った姿に見えます。このような様々な仮面の中で、金剛般若経は、三つの仮面に注目して、次のように表現しています。

金剛般若経の正確な表現: A(1)は A(2)に非ず、故に、これをA(3)と名づく

金剛般若経の正確な表現: 空(1)は 空(2)に非ず、故に、これを空(3)と名づく

言葉が持っている仮面1:A(1) = 意識知覚しているイメージ

言葉が持っている仮面2:A(2) = 「実体だ」という先入観や思い込み

言葉が持っている仮面3:A(3) = 口から出ている音(つまり、言葉)

でも、当時は配列表記の技術はありませんでした。だから、この三つの仮面を、ひとつの言葉で表現しました。「当時の技術水準で、良くここまで正確に表現出来たものだ。」と、感心しています。「言葉」と、(その言葉が指し示している筈の)「対象」との対応関係が明確に理解できているが故の荒業でした。恐るべし。

きっと、現代に生きていたなら、優秀な物理学者になっていたことでしょう。

【金剛般若経の表現】

(意識知覚している)A は(実体だと思い込んでいる)A に非ず、故に、これを(言葉で)A と名づく

即ち、「 A は A に非ず、故に、これを A と名づく」

「 A is not A. So, named it A. 」

注)「AはAに非ず、故に、Aなり」( A is not A, therefore it is A. ) ではありません。

「A(1)はA(2)に非ず、故に、これをA(3)と名づく」です。

( A(1) is not A(2) So,named it A(3) )

同じ言葉「 A 」が使われていますが、夫々、指示している対象は異なっています。

論理的に破綻した表現ではありません。極めて、論理的表現です。ただし、集合や配列の表記技術が、まだ(当時は)無かったので、厳密に表現出来なかっただけです。この為、「読む人によって理解が異なる」という曖昧さが発生してしまいました。

自分の生きている「この時代」には、これらの(集合や配列の)表記技術があります。だから、これらの技術を使って、より厳密な表現が可能です。

なお、意識は感覚器官です。その知覚対象は、脳内部の事象です。

A(1) も A(2) も A(3) も、全て、意識の知覚対象であるが故に、脳内部の事象です。同じ(意識知覚された)現象界に属しています。だから、この三つの仮面は互いに結び付くことが可能になります。(結び付いて、)ひとつの文章を構成する事が可能になっています。「 A は A に非ず、故に、これを A と名づく」と。

参考)(思考部品)集合と配列の技術

同じ性質や特徴を持ったデータの塊(集まり)を、(数学では)「集合」と呼んでいます。例えば、「赤い服を着た人の集まり。」と言った表現です。この「人の集まり(集合)」は、「赤い服を着た」という共通の性質を持っています。

「配列」は、これらの集合の元(構成要素)ひとつひとつを番号付け(ナンバリング)した表現です。「A(1),A(2),,,,,, 」と。「赤い服を着た一人目、赤い服を着た二人目、、、」と。

配列は、「集合(構成要素の番号付け)」を意味します。集合の拡張概念です。

参考)化肉 ( Incarnation ?)

「言葉は、肉(という神の実体)を纏っている。」これを「化肉」or 「受肉」と表現していました。欧米系哲学者の先入観です。彼らは、(この先入観の存在に気が付かないまま、 即ち、疑う必要のない当たり前の真理として、)この先入観の上に論理を展開していました。ハイデッガーが正しくこれでした。この無邪気さが不思議でした。

要は、欲望の正当化です。彼らは、「言葉 = 神の真理」という理屈を使って、自らの欲望を(言葉で)正当化していました。この欲望を起点として、物事を論じていました。「言葉は肉(真理)という実体を持っているから、その言葉を使って思索すれば、真理に到達できる筈。」と思い込んでいました。この思い込みに疑いを向けていませんでした。

一方、日本の哲学者は、漢字からの類推で(言葉を)実感していました。漢字は象形文字です。ある事象を象形した記号です。この記号を振り回す傾向にありました。孔子の「徳」や、西田 幾多郎のように。日本の哲学者は、漢字で表象された概念を振り回す傾向にありました。

欧米と日本の哲学者では、言葉に対する先入観が、かなり異なっていました。「現実に目を向けないで、言葉の世界に閉じ籠っている」点は、共通していましたが。

言葉で表現されているもの

原始仏教の中には、次のような一文もありました。「言葉によって表現されているもの」についてです。

ことばで表現されたものを(真実と)考えているだけの人々は、ことばで表現された(世界の)なかに安住し(執着し)ている。彼らはことばで表現されたもの(の実体)を知らないから、死神にとりつかれてしまうのである。

「バラモン教典 原始仏典」P442 中央公論社

「言葉を真実だと思い込んでいる人々は、言葉が作り出している檻の中に安住している。彼らは、言葉の檻の正体を知らないから、死神に憑りつかれてしまうのだ。」と述べています。

死という言葉を真実だと思い込んでいる人々は、死の恐怖に怯えてしまいます。彼らは言葉の正体を知りません。「言葉は、自らの欲望が生み出したもの」を知りません。

言葉は、人間という動物の「生き様」を表現しています。

言葉は、人間という動物の「生き様」を表現しています。多くの臭いが染み付いています。相矛盾した多くの欲望が絡みついています。多くの相矛盾した仮面を持っています。決して、人々が期待しているような「真理」や「実体」を表現している訳ではありません。

人々は、臨機応変に、絡み付いている欲望を、微妙に使い分けながら、同じ言葉を使い続けています。結果、同じ言葉を使い続けている筈なのに、その指示して欲望は微妙にシフトして、意味不明の文章になっています。指し示している筈の欲望が異なっているので、意味的に矛盾した主張になっています。

でも、「言葉が同じだから、論理的に矛盾の無い完璧な文章だ。欲望の理論武装は完了した。」と、感慨に耽っています。訳が分からなくなった段階で、「真理に到達した」と錯覚しています。まるで、カントや西田幾多郎の哲学のように。

言葉は聞くものではない。読むものでもない。理解するものでもない。

見るものです。

言葉を見れば、その裏側に潜んでいる欲望が見えてきます。

「僕の欲望は、きれいな欲望。」と、いつも言い訳しています。

西田は、言葉と現実との対応関係を全く考察していませんでした。まるで浮草のように、ふわふわ浮いていました。言葉を振り回すこと(哲学的思索のつもり?)ばかりに夢中になっていました。だから、意味不明の難解な哲学になっていました。

これを世間では「言葉のサラダ」と呼んでいるみたいです。言葉自体は、文法通りに並べられているので、一見、真面な文章に見えますが、現実との対応関係が曖昧なので、意味不明な文章、つまり、「言葉のサラダ」になっていました。

でも、哲学オタクの中には、これを、有難がっている人々もいました。

哲学書を読んで、いつも感じるのは、「言葉のサラダ」の苦痛です。言葉と現実との対応関係、特に欲望との関係が曖昧な為、いつも、苦労します。「彼の置かれた時代背景と日常生活は、多分こうだったから、この言葉は彼のこの生き様を意味しているのだろう。」と推測するのに、膨大な努力が必要でした。解析が終わると、余りにもショボイ内容に、体中の力が抜け落ちる思いでした。不毛の努力の空しさに苛まれました。心の健康に良くありませんでした。

書いている当人にとって曖昧な文章は、読んでいる当人にとって難解です。苦痛です。彼の未熟さも考慮しないといけないので。

注)金剛般若経が説かれた頃は、まだ、『シューニャ(空)』という言葉は成立していませんでした。この文章は、この経典の論理パタンに従い、現代用にアレンジした表現です。

注)金剛般若経の作者は、仏教界随一の理論家です。

非常に、論理的に正確に述べています。まるで、数学や物理学の本を読んでいるような錯覚に陥ります。これを読んでいると、思考モードが自動的に切り替わります。数学や物理学を読む時のモードに。(これが、最初、謎でした。)

ただし、幼くして口減らしの為に、寺に預けられたのでしょう。(最初期の原始仏教のような)社会経験が全く感じられません。心の機微に関する記述が全くありません。だから、仏教オタクでないと、読む気がしない(味気ない)退屈な経典です。

一方、最初期の原始仏教の人々は、酸いも甘いも味わい尽くした末に、思う所あって仏門を叩いた人々だったので、豊富な社会経験を持っていました。表現が生き生きとしていました。当時の暮らしが、瞼に蘇ってくるようでした。

感想)この経典は非常に論理的です。自分も、つい釣られて、まじモードになって仕舞いました。でも、このような論理的思考は、味気なくて世間受けは良くないですよね。反省!反省!

注)『シューニャ(空)』という言葉が成立したのは、二、三世紀頃?

金剛般若経が成立したのは、一世紀頃と推測されています。この頃は、まだ、『シューニャ(空)』という言葉は成立していませんでした。『空』の概念自体は、既に、原始仏教の頃からありましたが、しかし、言葉は成立していませんでした。この経典でも、『シューニャ(空)』という言葉を使わないで、空が説かれていました。

一方、般若心経が成立したのは、三、四世紀頃と推測されています。その頃には、『シューニャ(空)』は常識になっていました。仏教を志す者が習得すべき基礎と見なされていました。実際、般若心経の作者は、『シューニャ(空)』が理解できなくて、悶々とした日々を送っていました。

だから、『シューニャ(空)』という言葉が成立したのは、その間、しかも、二、三世紀の早い時期と推測されます。常識として定着するには、それなりの時間が必要だからです。

もちろん、インドのことなので、 (+-)百年程度の誤差は充分にあります。

彼らは、(伝統的に、仏教とは無関係に)時間を「流れるもの」ではなくて、「繰り返すもの(輪廻するもの)」と見なしていたので、時間の順番を記録する作業、つまり、歴史には無頓着でした。だから、年代を特定するのに、研究者はいつも苦労しています。

原始仏教は、常に「今のここ」を大切にしていました。それ自体は何の問題もありませんでした。寧ろ、(過去に拘っている現代人より遥かに)正しい生き方でした。

でも、後になって、経緯を理解したくて振り返った時、時間の順番が記録されてなかったので混乱しています。内容と状況証拠から年代を推測するしかありませんでした。常に「推定無罪」のジレンマに苛まれています。「良し悪し」です。

なお、当時『シューニャ』は、同時に、数学の『ゼロ』を意味していました。同じ言葉が使われていました。『空』と『ゼロ』は、区別する必要のない概念だったみたいです。

『シューニャ』が西のアラビアに伝わって数学の『ゼロ』になり、東の中国に渡って仏教の『空』になったみたいです。

『空』と『ゼロ』は、厳密な思考を行った場合、まだ、同じ臭いが残っていました。臭いで、その同一性に気が付きました。

金剛般若経を読んだ時に、最初、違和感を感じました。思考モードが自動的に切り替わってしまうのです。数学や物理学を読む時のモードに。これが不思議でした。彼が生きた時代には、まだ、数学や物理学は無かった筈。「何処で、この思考法を身に付けたのだろうか?」と。

でも、『空』と『ゼロ』の同一性に気が付いた瞬間に氷解しました。彼は、(まだ、言葉は成立していませんでしたが、)空やゼロの概念を理解して、彼の卓越した思考力によって、それを論理的に扱うことができたみたいです。彼の数学的思考能力も、ここで培われたのでしょう。

そして、これが、皮肉にも、般若心経の作者の劣等感に繋がったのかもしれません。(般若心経の作者は、)金剛般若経を必死に読んでも、多分、チンプンカンプンだった筈です。そもそも、思考法や発想法が異なっていたので。その(空を理解出来ない)劣等感が滲み出ていました。

彼は芸術家肌の直観的人間です。物事を、自分の感性で捉えています。「色即是空 空即是色」と、直観的感性で、思考パタンを反転させて、意識知覚しているイメージは「空っぽ(実体のないもの)」に気が付いています。般若心経を読む限り、金剛般若経のような論理的思考は、得意ではなかったみたいです。芸術家肌の直観で理解していました。

空とゼロの同一性については、「空とゼロと形而上学」を参照下さい。

翻訳によって、残る情報と残らない情報

翻訳によって、残る情報と残らない情報があります。

人々が拘って止まない「言葉や、それが生み出す微妙なニュアンス」は、まず、消失します。残りません。そもそも、(言葉を生み出した)文化的背景が異なっているので。

一方、「作者が、目の前の現実と、どう向き合っていたか」や、「作者が持っていた思考パタン」などの生き様は、意外と残ります。それらは、動詞(動作)で表現されているからです。自分は、この残る情報に、注意を払っています。言葉には、注意を払っていません。

そもそも、翻訳によって消失する情報は、(重要度が低い)どうでもよい情報です。ローカルな事情による個別の情報です。人類に共通の普遍的情報ではありません。愛や憎しみ、死の恐怖などの人類共通の感情ではありません。

『空』を使った話は抽象的過ぎで、馴染み辛いと思います。

そこで、もっと馴染みよい(海を泳いでいる)『イルカ』を使って、金剛般若経の話を繰り返してみます。(うまく伝わるかな? .....伝わるといいですね。)

我々は、(海を泳いでいる)イルカを意識知覚することができます。

水族館に行けば、それを瞼に思い浮かべることができます。

目を閉じても、思い浮かべることができます。

そのイメージには、『イルカ』という名前(名札)が付いています。

そして、(眼からの信号で作り出された)そのイメージを、実体だと思い込んでいます。

我々は、唯物論の先入観を持っています。それ故、「人間は実体を認識している筈だ。人間が認識しているものは実体だ。」、即ち、「意識知覚しているものは、実体だ。」と、思い込んでいます。イルカは知覚できるので、「存在している実体だ。それが証拠に、手で触る事もできる。」と、思っています。

しかし、(意識知覚している)イメージ自体は脳内部の事象です。脳内部の存在です。(意識知覚している)イメージも、言葉も、そして、(「実体だ。」と思い込んでいる)先入観も、全て(存在する)実体ではありません。夢と同じように、自らが生じさせたものです。(脳内部の)実体のないものです。

(物に触った時に生じる)触覚も、そこで生じているものは、神経組織上の電気的パルス信号に過ぎません。それが脳に伝わって、脳内部で組み立てられて、始めて、「手で触れる物」というイメージ(信号の塊)が作り出されています。(手で触る事ができるから)「実体だ。」と信じたい気持ちは分かりますが。

愛も憎しみも、そして、死の恐怖も、実感できます。しかし、それらは、夢と同じように、自らが生じさせたものです。実感できるが故に、実体ではありません。意識感覚器官が実感しているものは、脳内部の事象です。そのような(実感できる?)実体のないものに拘って、人々は迷いや苦悩を生じさせています。それ故、それらから解放されたいなら、それら(実感できるもの)への拘りから離れる事が大切です。

人々は、感覚器官が生み出す知覚刺激に、しがみついています。浮き輪に、必死に、しがみつくように。

| イルカ |

|---|

|

| イルカを見たら、イルカを思い浮かべる事ができます。 このイメージには、『イルカ』という名札が付いています。 そして、このイメージを、人間は「実体だ」と思い込んでいます。 意識知覚しているものは、実体だと思っています。 「(意識知覚できるが故に、即ち、実感できるが故に、)愛も憎しみも死の恐怖も、存在する実体だ。」と、思っています。それ故、(実体だと思っているが故に、)それらに執着し、拘っています。 でも、それらは、全て自らが生じさせたものです。実体ではありません。 全ての事象は実体ではありません。脳内部の事象です。自らが生じさせたものです。「一切は空なり。」です。 全ては、自らの欲望が生じさせたものです。 (Everything is empty. It was the result of my own desires.) それでも、人々は固く信じています。「(言葉で表現されている)愛も憎しみも死の恐怖も、存在している実体だ。それが証拠に、はっきり実感できる。実感できるから、これ程、確かな事はない!。」と。人々は、感覚器官からの知覚刺激に執着しています。それらが、欲望によって生じたものであるが故に、よけい、その欲望に拘っています。 そして、その(意識されている)知覚に基づいて、様々な見当外れの行動を生じさせています。 問題は、「実体だ。」という錯覚ではありません。その錯覚から『行い』を生じさせている事です。『行い』は『結果』を生みます。 結局、錯覚は(不幸な)『結果』を生み出しています。「迷い」や「苦悩」などの。 |

これを金剛般若経は、次にように表現します。

イルカはイルカに非ず。ゆえに、これをイルカと名づく。

The dolphin is not the dolphin. So, named it a dolphin.

(意識知覚している)イルカは(実体だと思い込んでいる)イルカに非ず。故に、これを(言葉で)イルカと名づく。

The dolphin(that is consciously perceived) is not the dolphin(that is thought to be an entity). So, named it a dolphin (in words) .

もう一度、最初の仏教経典の言葉を繰り返します。

多少、改変しています。「色形 -> イルカ」、「意 -> 意識」、「二種(の認識)-> 二種の知覚」

余分な言葉も省略しています。

世尊(仏陀)は、「教団の修行僧たちよ、『イルカ』は、ときとして二種の知覚によって認識される。すなわち、視覚と、それによって引き起こされる意識知覚とによってである。」と言われたのである。

論理のことば (中公文庫 ) モークシャーカラグプタ (著), 梶山 雄一 (訳注)

注意)多少、改変。「色形 -> イルカ」、「意 -> 意識」、「二種(の認識)-> 二種の知覚」

元の言葉。

「比丘(教団の修行僧)たちよ、色形はときとして二種(の認識)によって認識される。すなわち、眼(視覚)とそれによって引き起こされる意(意知覚)とによってである。」

仏教では、眼から生じる視覚と、意識から生じる意識知覚を区別しています。そして、その意識された信号からも、人々は、様々な『行い』を生じさせています。それ故、その「原因と結果の因果関係」を観察する事が大切と説きます。その『行い』を生じさせた『知覚』や『欲望』は、何処から生じているかを。

難解な教義を説いている訳ではありません。この世を構成している「原因と結果の因果関係」を指摘しているに過ぎません。

『空』を言葉で説明しようとすると、循環論法やトートロジーに陥って、果てしなく難解になります。難解化の果てに、多くの仏教経典は、訳が分からなくなっています。

何とかして、『空』を言葉で説明しようと四苦八苦しています。(言葉によって構成された)「自らの知識体系」の中に、(空の真理を言葉で)組み込もうと悪戦苦闘しています。「空の真理は、『空性』という言葉で表現可能な筈だ。」と思っています。

ちょうど、形而上学が、『無』を言葉で説明しようと悪戦苦闘したように。

現実は、ただ単に、

目の前の「原因と結果の因果関係」を観察すれば済む話なのに。

「意識知覚された信号からも、行いが生じている。」だけなのに。視覚や聴覚同様に。

知覚刺激は『欲望』を活性化させます。その活性化された欲望は『行い』を生じさせます。行いは『結果』を生みます。現実は、たった、それだけです。

知覚刺激は、心の中で眠っている欲望を、揺り起こします。

因果関係: 知覚 -> (欲望の活性化) -> 行い -> 結果

意識知覚も『行い』を生じさせています。

世の中が複雑怪奇で、おかしくなってしまうのは、『行い』の元になった『欲望』を、言葉で正当化しようと(必死に)悪戦苦闘しているからです。年増女の厚化粧のように、人々は、これでもか、これでもかと、(欲望のまわりに)言葉を(コテコテに)塗り固めています。(論破される)被害妄想に追い立てられて、この作業に余念がありません。塗り固め過ぎて、訳が分からなくなっています。

人々は、欲望のまわりに、言葉を塗り固め過ぎです。

(言葉で飾られた)あなたの欲望を、相手も認めてくれたらいいのですが、しかし、残念ながら、相手も同じ欲望を持っています。そして、不幸な事に、あなたと相手では欲望の主体が異なっています。結果、同じ欲望を持った者同士、欲望と欲望の対立と衝突が生じます。つまり、争いが始まります。

争いは欲望の対立によって生じています。

正義と悪の対立によって生じている訳ではありません。宗教やイデオロギーなどの主義主張や信仰の違いによって生じている訳でもありません。主義主張は、年増女の厚化粧と同じで、欲望を正当化する為に、塗り固めているに過ぎません。

人々は欲望の正当化に奔走するあまり、(肝心の)争いの原因を見失っています。被害妄想に振り回され、過剰反応しています。

人々は、(見当外れの)余分なものに振り回され過ぎです。余分な争いを生じさせ過ぎです。

注)「認識する」と「意識知覚する」の違い

現代哲学では、「認識する」と「意識知覚する」の区別がありません。意識知覚することを、「認識する」と思い込んでいます。だから、「意識知覚する」行為を、「認識する」と表現した方が、通りがよくなります。コミュニケーション効率を優先すべきか、現実を正確に表現すべきか、悩ましいところです。

「朝から晩まで、和尚さんは、『空~、空~』言ってるけど、腹なんか減ってないわい!。あっ、それは『グ~、グ~』か。」って、自堕落気味の悶々とした日々を送っていましたが、ある時、ふと。。。

「あっ。そうか!。。。全ては空っぽだったのだ。(色即是空) 最初から何も無かったのだ!。(空即是色) 今まで、(空を理解しようと、)散々、拘ってきた自分がバカみたい。」

と、気付き、消えてしまう前に、急いで、一気に文章に纏めました。そんな情景が瞼に浮かびます。

彼は、その一瞬の感動を、次のように簡潔に纏めています。

色即是空 Image (that consciousness perceives) is empty.

空即是色 Empty is image.

意識知覚しているイメージ(色)は、実体のないものだ。空っぽだ。

何も無い空っぽのもの、それが、意識が知覚しているイメージ(色)だ。

と、述べています。

思考パタンを反転させて繰り返すのは、直観的人間の特徴です。彼は、芸術家肌の閃き屋さんです。直観的感性で、『空っぽ』に気が付いています。

(色即是空の)『色』は、意識感覚器官の知覚対象を指しています。即ち、意識知覚しているものを、(仏教では)『色』と呼んでいます。現代語に訳すと、『イメージ』が一番ピッタリきます。現代人は「意識知覚しているもの」を、『イメージ』という言葉で表現しています。

彼は、「自分の意識知覚しているイメージ(色)は、実体ではない。実体のないものだ。空っぽだ。(色即是空)」と、気付きました。

ちなみに、『空』は『からっぽ』が一番ピッタリきます。「全ては空っぽだった。最初から、何も無かった。(意識知覚している)全ては自らが生じさせたものだった。」が、正直な感想です。

英語だと、『 empty 』が感覚的にしっくりきます。

全ては、空っぽだった。 (色即是空。Image (that consciousness perceives) is empty.)

最初から、何も無かった。(空即是色。Empty is image.)

全ては、自らが生じさせたものだった。(Everything is empty. It was the result of my own desires.)

意識は感覚器官です。その知覚対象は、脳内部の事象です。

それら意識知覚しているものは、全て自らの欲望から生じたものです。

人は、それが自らの欲望から生じたものであるが故に、余計、その欲望に拘っています。

「意識知覚されているもの」への執着は、実は、それを生み出した欲望への執着です。

それ故、自らの欲望と、向き合うことが大切です。

悪戯に、言葉で飾り立てる前に。

人間は、意識知覚しているイメージを、(存在する)実体だと思い込んでいます。「(言葉で表現されている)愛も憎しみも死の恐怖も、(意識知覚できるが故に、即ち、実感できるが故に、)存在する実体だ。」と思っています。それ故、(存在している実体だと思い込んでいるが故に、)それらに執着し、拘っています。

『人間』と呼ばれている動物は、このような実体のないものに拘って、迷いや苦悩を生み出しています。それを引き摺って歩いています。(言葉を持ってしまった)知的生命体の宿命です。

これらの迷いや苦悩から解放されたいなら、これら実体のないものへの拘りや執着から離れることが大切です。(言葉で理解するのではなくて、)このような(拘りから離れる)『行い』を実践する事が大切です。

大切な事は、意識知覚しているものに執着するのではなく、(つまり、言葉に執着するのではなく、)それらが、全て自らの欲望から生じたものである事に気付くことです。

その拘りから離れることです。

全ては、(意識知覚を持ってしまった)知的生命体の宿命です。

原始仏教は、その「知的生命体の宿命(Rules of life that are born with.)」と、どう向き合えばいいかを説いています。

難解な教義を説いている訳ではありません。もちろん、体系的知識を説いている訳でもありません。ただ単に、日々の行いを説いているだけです。

注)般若心経の作者は、芸術家肌の落ちこぼれです。

ひらめき屋さんタイプです。現代に例えると、ミュージシャンが最も近い人種です。

ピコン!と、直観的感性で、自分が知覚しているイメージは、実体のないもの、即ち、『空っぽ(empty)』に気が付いています。

厳密には、「色」は意識感覚器官の知覚対象を指しますが、彼の感性では、もっと広く、知覚しているイメージ全般を指している。即ち、六根から生じている知覚刺激全般を指しているようにも見えます。ただ、その辺りは、彼の直観的感性の問題なので微妙です。

注)「空即是色」の英訳について

他のページは、機械翻訳に掛けても、そこそこ意味の通じる英語訳が出力されます。しかし、仏教に関するページだけは、とんでもない誤訳が出力されます。とくに、「空」は「sky」と、「色」は「colour」と出力されてしまいます。

仏教的には、「空」は、蝉の抜け殻のように、言葉の殻は持っていても中身は空っぽのことなので「 empty 」が適切です。「色」は、意識感覚器官の知覚対象のことなので、「 image 」が、適切です。

空 -> empty

色 -> image

そこで、特に問題になる部分だけは、参考に、英訳を添付しました。

「空即是色」の英訳についても、文法的には、「Emptiness is image.」が正しい訳になります。

でも、般若心経の感性では、本来、空っぽの状態を表現する形容詞の筈が、状態そのものを存在と捉え、名詞的に使っています。

実際、フラックシナトラの歌詞も、そのような感性で捉えていました。

Empty is the sky before the sun wakes up

Empty is the eyes of animals cages

Empty,faces of woman mourning

と、空虚な様を歌っています。

そこで、ここでも、この感性に従って、

「空即是色」を、「Empty is image.」としてみました。

「色即是空 空即是色」のように、思考パタンを反転させて繰り返すのは、直観的人間の特徴です。

注意)色即是空は、賢者タイムのことではありません

巷では、『色即是空 空即是色』 を、

Love is empty. Empty is love.

と、誤解している人々がいます。『色』を『色事(love)』と誤解しています。「賢者タイムだ。」と誤解している人がいます。

しかし、仏教的には、

Image (that consciousness perceives) is empty. Empty is image.

の意味です。『色』は、意識の知覚対象、即ち、意識知覚している脳内部のイメージを指しています。「意識知覚しているイメージは、実体ではない。脳内部の事象だ。実体の無いものだ。」という意味です。

まさかとは思いますが、念の為。

もっとも、実感としては、Love も Image も虚しいものなので、たいして変わりませんが。

『意識』という言葉は、現代において曖昧です。

(生物学的に厳密な話をすれば、)『意識器官』と『意識感覚器官』、『意識知覚(意知覚)』の三つの意味が混在して使われています。

『意識器官(Consciousness organ)』は、架空行動の為の制御システムを意味します。工学用語を使えば、シミュレーションシステムです。『考える』行為は、この意識器官を使った肉体の架空行動、即ち、シミュレーションを意味しています。脳内部で、架空の試行錯誤を繰り返して、最適なプログラムを作り出しています。

『意識感覚器官(Consciousness sensor)』は、この意識器官の入力装置(Sensor)を意味しています。

『意識知覚(意知覚)』は、意識感覚器官から生じている知覚刺激の事です。ちょうど、眼から生じている視覚に相当するものです。

この意識器官と意識感覚器官の違いを説明する為には、我々動物の行動様式の進化と、それを裏で支えている脳の進化に注目する必要があります。

我々動物は、「本能的行動」、「学習された行動」、「意識された行動」へと進化してきました。この三つの行動様式に対応して、脳も下図のような構造へと進化してきました。

| 参考)脳の進化と、行動様式の関係 |

|---|

|

| 脳は、この肉体の生存と行動を支える為の制御システム系です。 本能的行動、学習された行動、意識された行動へと進化してきました。 この3つの段階で、夫々異なった特徴的構造を持っています。 意識感覚器官を持った人間の脳は、2組の独立した制御システムから構成されています。 第一システムは、肉体の現実行動を制御しています。五感と脳と環境から構成されています。 全ての動物に共通のシステムです。 第二システムは、肉体の架空行動(考える)を制御しています。意識感覚器官から構成されています。 知的生命体に固有の機能です。 『考える』という行為は、この第二システムを使った、肉体の架空行動を意味しています。 即ち、人間の脳は、意識器官というシミュレーターを搭載した二重構造になっています。 意識感覚器官は、この意識器官用の入力装置です。その知覚対象は、脳内部に作り出された信号空間、即ち、架空環境です。この架空環境を、現代の人々は「仮想現実」と呼んでいます。 金剛般若経が述べているように、『言葉』も、意識知覚している『イメージ』も、そして、実体だという『思い込み』も、全て、この第二システム(意識器官)上の存在です。 即ち、「(意識知覚している)イルカは(実体だと思い込んでいる)イルカに非ず。故に、これを(言葉で)イルカと名づく。」です。「一切は空なり。」、それは自らの欲望が生じさせたものです。それが、自らの欲望によって生じたものなので、余計、その欲望に執着しています。 The dolphin(that is consciously perceived) is not the dolphin(that is thought to be an entity). So, named it a dolphin (in words) . Everything is empty. It was the result of my own desires. ここに、知的生命体の秘密と、苦悩が隠されています。 我々は、第一システム上の知覚(五感)と、第二システム上の知覚(意識知覚)を、うまく識別できていません。グジャグジャになっています。この為、日々の『行い』に混乱が生じています。迷いや苦悩などの余分なものを生じさせています。 注)現代の哲学者や科学者にとっては、まだ、未知の知識です。彼らは、第二システムを漠然と「意識」と、第一システムを「無意識」と呼んでいます。 なお、意識が感覚器官である事に気が付いた人物は、歴史上、ゴータマとフロイトの二人だけでした。でも、後の人々は、それを理解できませんでした。「通常の経験に適合しないもの」と見なし、果てしなく仏教経典が難解化してしまいました。 |

本能的行動(第一システム)

最も基本的な脳は「本能的行動」の脳です。この段階では、制御システムを動かすプログラムが、全て遺伝的に、即ち、本能として決定されています。例えば、昆虫たちの脳のように。

この段階では、(環境が変化して)プログラムの変更が必要になった場合、進化する必要がありました。遺伝的に決定された内容を変更する為には進化する必要があるからです。この為、世代交代が必要になり、結構、時間も掛かりました。

なお、感覚器官(五感)と運動器官は、脳自身から見たら、外部の存在、つまり、環境の一部を構成します。脳自身にとって、環境とは、感覚器官と(人々が思い込んでいる)環境と運動器官の三つを含めた存在です。

学習された行動(第一システム)

次の段階が、「学習された行動」の脳です。この段階では、本能の周りに学習結果が付け加わりました。生物学的には、学習結果は本能の代用物を意味しています。

生存と密接に結び付いた基本的プログラムは、相変わらず本能として受け継がれていますが、それ以外のプログラムは、生まれた後の体験学習や試行錯誤で身に着けています。プログラムの一部を生まれた後の学習に依存するようになりました。

学習は、「進歩する」の意味ではありません。「一人前になる」の意味です。

学習のメリットは、環境の時間的変化も空間的変化(地理的変化)も、各個体にとっては体験の差としかならず、この為、ひとつの種を維持したまま、多様な環境に適応可能になった事です。しかも、(本能的行動と異なって、)世代交代が必要ないので、短時間で迅速な適応が可能となりました。

動物たちの置かれている環境は、月日の経過と共に刻々と変わります。また、棲んでいる場所によっても、大きく異なっています。このような時間と場所の多様性を、動物たちは、学習によって吸収しています。

(その代表が人間という動物です。この動物は、学習能力によって地球全体に生息域を広げています。広げ過ぎて、地球環境に負荷を与えて過ぎています。自らの作り出した環境変化に、自らの存続がおびやかされています。)

なお、この「本能的行動」と「学習された行動」の脳を、纏めて、第一システムと呼ぶことにします。どちらも、肉体の生存と行動を支えているからです。

意識された行動(第二システム)

「意識された行動」では、パラダイムシフトが起こりました。今までの第一システムに対応する疑似組織、即ち、第二システム(意識器官)が加わりました。その働きも疑似的なものでした。

この第一システムに対応して発生した疑似組織を、第二システム(意識器官)と呼ぶことにします。これが、知的生命体特有の様々な苦悩や迷いを作り出しています。これの働きを理解する事が、ここのメインテーマです。そして、原始仏教の目的です。

工学的には、意識器官はシミュレーションシステムです。このシミュレーション、即ち、『考える行為』によって最適なプログラムを作り出しています。『考える行為』は、生物学的には、(意識器官を使った)肉体の架空行動、即ち、架空の試行錯誤を意味しています。

我々知的生命体は、未知の状況に直面した場合、まず、意識器官を使った架空の試行錯誤によって、それに対応する為のプログラムを作り出します。そして、それが完成したら、今度は、それを使って現実の肉体を駆動しています。この過程を、世間では『考えてから行動する』と呼んでいます。

| 未知の状況に直面した場合に、新しいプログラムを作り出す方法の違い | ||

|---|---|---|

| システム名 | 新しいプログラムを作る方法 | 備考 |

| 第一システム | 直接肉体を使った探求反射によって (試行錯誤で) | 常識ですね |

| 第二システム | 肉体の架空の探求反射によって (頭を使った『考える行為』によって) | 考える行為の意味 |

『意識器官』は、このシミュレーションシステム本体(第二システム)を意味します。『意識感覚器官』は、このシステムの入力装置、即ち、感覚器官を意味しています。意識感覚器官が知覚している場は、(脳内部に作り出された)このシミュレーションの場です。即ち、脳内部の信号空間です。これを、世間では、『仮想現実』と呼んでいる人々もいます。

現代の哲学者たちは、このシステム全体を漠然と『意識』と呼んでいます。意識器官と意識感覚器官の二つを区別していません。

仏教では、感覚器官としての性質に注目して、この入力装置(から生じている信号)の事を、『意知覚』と呼んでいます。

以下は、本来の脳(第一システム)と、意識器官(第二システム)の役割の違いです。

| 二つの制御システムの構成 | ||||

|---|---|---|---|---|

| システム名 | 俗称 | 目的 | 依存する感覚器官 | 該当する動物 |

| 第一システム | 無意識 | 肉体の現実行動を制御 | 五感(眼耳鼻舌身) | 全ての動物 |

| 第二システム | 意識 | 肉体の架空行動を制御 | 意識感覚器官 | サルや象、イルカ |

| 注)素朴な疑問 我々知的生命体は、二つの独立した制御システム系が、ひとつの肉体を支配しています。果たして、うまくいっているのだろうか? 心配いりません(キリッ)。 当然、うまくいってません。 二つの制御システムが、一個の肉体の制御権を巡って、常に、葛藤を繰り返しています。 2心房1心室のカエルの心臓のように、二つの信号が混ざり合って、いつも混沌としています。生物進化上は、人間の心は、まだ、2心房2心室にまで進化していないみたいです。二つの信号が完全に分離されていません。(カエルの心臓のように、動脈と静脈が)混沌と混じり合っています。進化の途上にあるみたいです。我々は、まだ、まだ、発展途上の知的生命体みたいです。 この中途半端さが、様々な神経症や、その他の心的トラブルの原因になっています。その支配権を巡って、様々な対立と葛藤が生まれています。我々人間という動物は、この二つのシステムの対立と競合に苛まれています。そして、これが心理学の永遠のテーマになっています。 | ||||

残念ですが、我々人間は、(知的生命体)初号機として、まだまだ、多くの欠陥を抱えているみたいです。この二つのシステムを、上手く使いこなせていません。第一システム由来の知覚刺激と、第二システム由来の知覚刺激が、識別されることなく、混然一体となって脳の中を流れ、多くの混迷と苦悩を作り出しています。

原始仏教は、このような現実と、どう向き合うかを説いています。難解な教義を説いている訳ではありません。

後期仏教では、これが理解できなくて、難解になりました。書いている当人にとって曖昧な内容は、読んでいる当人にとって難解です。

なお、意識器官は、元々、模倣反射(ものまね)の必要性に基づいて発達した組織です。従って、程度の差を別にすれば、模倣反射が可能な動物は、広くこの意識器官を持っているものと思われます。サルやイルカ、象なども、(ものまねだけでなく、ある程度、思考活動が可能な)高機能な意識器官を持っていると思われます。

(意識器官は)決して、人間だけに固有の機能ではありません。

人間は、その意識器官の機能がより高度になって、逆に、その副作用に翻弄されています。中途半端な知的生命体は辛いですね。

もう少し進化すれば、二つの信号の分離が、より的確になって、副作用も緩和される筈なのですが。

この内容は、現代の科学教の根本教義に反するかもしれません。しかし、大切な現実です。それに宗教と関りがあるので、誤解覚悟で述べます。

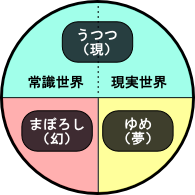

意識が知覚している架空世界(仮想現実)には、古来の言葉を使えば、『ゆめ(夢)、うつつ(現)、まぼろし(幻)』の三つがあります。この三つは、作り出される原因が、夫々、異なっています。

| 意識体験している三つの世界 |

|---|

|

| 意識体験している世界は、 ゆめ(夢)、 うつつ(現)、まぼろし(幻)の三つより構成されます。 うつつ世界は、さらに、現実世界と常識世界に分けられます。 |

宗教体験の背景には、往々にして、『まぼろし(幻)体験』が潜んでいます。

ゴータマが悟りを開いたのも、「苦行が原因で生じる『まぼろし(幻)体験』が切っ掛けだったのでは?。」と、推測しています。まぼろし体験なら、「意識知覚している全ては、自らの欲望が生じさせたものである。」こと、即ち、『空っぽ』に簡単に気付くからです。

ちなみに、意識が感覚器官である事に気が付いたもう一人の人物、フロイトは、「コカインによる薬物幻覚が切っ掛けだった。」のではないかと推測しています。通常の体験だけでは、ゴータマやフロイトの結論には辿り着く事は不可能だからです。実際、誰も、(この二人以外、)辿り着いていません。

二人は、心の中を覗き込む技術に長けていたので、(まぼろし体験を手掛かりに)これに気が付いたのでしょう。

意識が感覚器官であることに気が付いた人物は、人類の歴史の中で、ゴータマとフロイトの二人だけでした。

うつつ(現)

うつつ(現)世界は、通常の覚醒時の体験です。

常識世界と現実世界という全く異質な二つの世界の融合物になっています。

この世界は、外部感覚器官からの信号で作り出されています。外部感覚器官が知覚している現実世界と、意識が知覚している架空世界は、ほぼ、対応関係にあります。それ故、目で見たコップを、手で掴む事ができます。素朴な唯物論を信じても、(日常生活の範囲内なら)不都合を感じる事はありません。

ただ、現代物理学のように、日常と遥かに隔たった極限の物理現象を扱うようになってくると、様々な不具合に直面しています。現代物理学は、原子や分子よりも遥かに小さな素粒子の世界とか、太陽系よりも広大な銀河系や、その銀河の集合体である宇宙全体を扱うようになってきました。しかし、これらの日常生活と遥かに隔たった極限の物理世界では、日常の常識が通用せず物理学者は苦労しています。

このうつつ世界は、動物進化五億年の実績によって最適化されています。だから、日常生活の範囲内なら問題ありません。しかし、それを超えた世界は(生きた事がないので)最適化されておらず、様々な不具合に直面しています。

うつつ世界では、意識知覚しているイメージは、外部感覚器官からの信号と、そこから連想される過去の記憶痕跡の融合物になっています。

それ故、どちらの情報に心を奪われるかによって、二つの世界に分類されます。外部感覚器官からの情報に注意を傾ければ、見ている世界は現実世界になります。過去の記憶痕跡に振り回されたら、見ている世界は過去の常識世界になります。

現実と常識を区別することは、極めて困難ですが、現実の肉体の行動には大きな違いを生じさせます。現実的行動は成功する可能性が高くなりますが、常識的行動は、現実に基づいていないので、失敗する可能性が高くなります。「成功、失敗」という厳しい現実世界において、大きな違いを生じさせてしまいます。

| うつつ(現)体験の中身 |

|---|

|

| うつつ(現)体験の時、意識知覚している情報は、外部感覚器官からの信号と、(そこから連想される)過去の記憶痕跡との融合物となっています。この過去の記憶痕跡によって、外部感覚器官からの信号の意味を理解しています。 過去の記憶痕跡や言葉ばかりに心を奪われていると、その意識知覚している世界は常識世界となります。 外部感覚器官からの信号に心を傾けると、現実世界となります。その区別は難しいけど。 常識世界からは常識的行動が生まれます。 現実世界からは現実的行動が生まれます。 そして、そこから、悲喜こもごもの結果が生み出されています。 錯覚してはいけない事は、結果は行動から生まれている事です。言葉からは生まれていません。 現実的行動の結果も、常識的行動の結果も、そして、思想信条に基づく空想的行動の結果も、共に、同じ肉体の世界に生み出されています。 結果が生み出されている世界は、全て、同じです。この肉体が存在している世界です。意識と言葉が作り出している架空世界の中ではありません。 そして、ここに想定外の不幸が隠されています。現実だと思っていたものが、実は空想に過ぎなかったので、しばしば、トンチンカンな結果になっています。 残念ですが、うつつ世界は、人々が思っている程、確固とした確かな世界ではありません。 常識世界と現実世界が、区別されることなく混沌と混じり合っています。何が常識で、何が現実で、何が思い込みか、判別できなくて、いつも苦労しています。人々は、思い込みや常識を現実だと錯覚しています。そして、そこから「行い」を生じさせています。 注意深く、『行い』と『結果』の因果関係を観察する事が大切です。(欲望の働きを無視して。) 見つめているものは、多くの場合、現実ではありません。それとは別のものです。言葉や常識、思い込み、過去の記憶です。 |

ゆめ(夢)

ゆめ(夢)世界は、夜、寝ている時に体験します。

この世界は、(心の中で蠢いている)欲望やストレスによって作り出されています。これらの彷徨っている欲望が、(出口を求めて)意識器官に向かって雪崩れ込む事によって起っています。この時に体験している架空世界は、外界とは切り離された世界です。いわゆる、夢の世界です。現実離れした奇想天外なフワフワとした世界です。

夢の目的は、フロイトが主張しているように、願望充足行為です。様々な社会的制約から、(肉体的行動で解消出来ない)困った欲望を、意識器官に向かって放出する事によって、そこで、架空行動を生じさせ、その架空行動によって架空の願望充足に耽っています。性欲などが、その代表です。

この結果、(この架空の願望充足行為の結果、)副作用として夢が形成されています。

夢が覚醒時の行動に影響を与えない原因も、ここにあります。夢は願望充足行為なので、行動の原因となる欲望が、夢によって解消されるからです。(願望が満たされて)行動の原因が消滅したら、覚醒時に行動が生じることはありません。

なお、この夢と同じことを、覚醒時に行っている行為を、世間では、『白日夢(Daydream)』と呼んでいます。白日夢も、(ゆめ同様)意識器官を使った架空の願望充足行為です。

ゆめ体験の詳細は、「フロイトの夢理論」を参照下さい。

| ゆめ(夢)体験の中身 |

|---|

|

| 夢見ている時、意識の知覚対象(夢)は、うつつ体験のように外部感覚器官から流入した信号で作り出された世界ではありません。瞼は閉じている訳なので。 心の片隅で満たされないまま蠢いている欲望(性欲等)と、過去の記憶痕跡との融合物になっています。それらが、連想によって連なり、奇想天外な夢物語を生み出しています。 即ち、夢は、フロイトが主張するように、意識器官を使った欲望の発散行為、即ち、願望の充足行為です。 ここに、夢がうつつ(現)世界に影響を与えない原因が隠されています。夢によって、願望が充足されるからです。願望が充足されたら、(『行い』の原因が消滅するので、)(肉体的)『行い』は起こりません。 意識器官を持った知的生命体の場合、快楽原則、現実原則、夢過程の三つの方法を使って願望を充足しています。 |

夢と願望充足

フロイトは、「夢は願望充足行為である。」と述べています。

我々人間は、心の中のストレスや願望を、三つの方法を使って充足しています。快楽原則、現実原則、夢過程の三つです。

| 三種類の願望充足 |

|---|

|

| 心の原則は、溜まったストレスやテンションを外に放り投げて、自らは無興奮な快適な状態になる事です。 我々人間は、三つの方法を使って、このストレスの発散を行っています。快楽原則、現実原則、夢過程の三つです。 |

快楽原則

最も基本的な発散方法は、ストレスを外部に向かって放出することです。放出先は問いません。

仕事のストレスを、週末の趣味やスポーツ、ショッピングで発散する行為です。子供がよく泣くのもストレスの発散行為です。気にいらない事があると、すぐ泣きますが、泣き終わったら、ケロッとしています。ストレスが発散できたので。

机を蹴飛ばして、当たり散らすのも、ストレスの発散行為です。皿を壁に投げて、粉々に割るのも同様です。スカッとします。

この行為の場合、「ストレスの原因」と「発散行為」の間に因果関係は存在しません。要は、発散して、スカッとすればいいだけです。

現実原則

ストレスが重度になると、ただ単に発散しただけでは不快感から解放されません。現実と向き合い、ストレスの発生源を止める必要が生じます。

例えば、空腹の場合、イライラきて当たり散らしても、空腹は癒されません。水を飲んでも、喉元を通り過ぎる一瞬だけです。直ぐ現実に引き戻されます。

このような場合、現実と向き合い、食べ物を探して食べる必要があります。動物は、簡単に食べ物が見つかる訳ではないので、いつも苦労しています。たまたま、うまく見つけられたら、それを覚えておいて、次回からは、それを繰り返します。

人間の場合も、食う為に、苦労して仕事を覚えています。失業のトラウマに追い立てられ、まだ、腹が減っていないにも関わらす、セッセセッセと仕事に勤しんでいます。(中途半端に賢いと、辛いですね。)

ここに始めて、「ストレス(欲望)」と「行動」の間に、因果関係が生まれます。即ち、学習の成立です。

夢過程

夢過程では、ストレスを意識器官に向かって放出し、架空行動を生じさせ、その架空行動によって、ストレスを発散しています。その副作用として夢が生じています。

我々人間は、社会的制約や道徳によって、全てのストレスを外部に放出できる訳ではありません。特に、性欲に関連したものは、そのまま、行動に移すことができません。多くの場合、犯罪行為になってしまうからです。

このような困った欲望は、意識器官に向かって放出し、架空行動を生じさせ、その架空行動で解消しています。

覚醒時の白日夢も同じです。意識器官を使った空想によって、ストレスを解消しています。ただ、その副作用として、重度になると、意識器官が白日夢に占拠されて、現実と向き合う事ができなくなっています。現実逃避が起こっています。

なお、夢が覚醒時の生活に影響を与えない原因も、ここにあります。行動の原因だったストレスが、夢によって解消されるからです。ストレスが無くなれば、発散する必要も無いので、行動も生まれません。

この意味で、「夢は願望充足行為である。」というフロイトの主張は、的を得ています。夢は、(意識器官を使った)ストレスの発散行為です。その副作用として、夢が生じています。

注)行動を生じさせる原因

現代において、行動を生じさせる原因は、様々な言葉で表現されています。「欲望」「ストレス」「テンション」「願望」etc

脳内部の何らかの興奮状態が、外部運動器官に放出される事によって、肉体的行動が生じています。この神経組織上の興奮を、どのような言葉で表現するか悩ましいところですが、ここでは言葉は余り気にしていません。下記のような因果関係にだけ注目して思考作業を行っています。

因果関係:神経組織上の興奮 -> 外部に放出 -> 行動

夢は、この神経組織上の興奮が、運動器官ではなくて、意識器官に向かって放出される現象だと考えいます。

自らの作り出した興奮状態で意識器官を駆動している夢は、思考活動とよく似ています。思考活動も、自らの作り出した信号で、意識器官を駆動して、肉体の架空行動(考える行為)を生じさせています。意識器官を受け身的に駆動するか、能動的に駆動するかの違いです。(能動の原因は、目の前の現実です。)

まぼろし(幻)

まぼろし(幻)体験のメカニズムは、よく分かりません。「あってはならないこと」が、原因になっているらしい時もあります。健康な人は、ほとんど体験しません。

まぼろし体験は、世間では、死後幻覚とか、臨死体験、お迎え現象、幽体離脱、もののけ、金縛りなどと呼ばれています。夢と同じで、ありとあらゆる体験があります。それ故、その体験内容によって、様々な呼ばれ方をしています。

現代においては、まだ、現象の存在自体が認められていません。半信半疑の状態です。当然、心理学も確立されていません。

(世間で心理学と称しているものは、大部分が『うつつ体験』に関する心理学です。『ゆめ体験』に関する心理学は、唯一、フロイトがあるのみです。『まぼろし体験』に関する心理学は、その痕跡さえありません。それ以前の問題として、現象の存在自体が認められていません。)

心の状態が、そのまま映像化されます。

心が平安なら、『始めて味わう深い満ち足りた感動的な世界』を体験します。お花畑や天国を体験します。(今までに味わったことのない)感動的な深い満ち足りた満足体験です。だから、「神と遭遇した。」と、錯覚する人もいます。

恐怖心や猜疑心、憎しみなどの負の感情に支配されていると、もののけや悪霊に憑りつかれます。邪悪なものに追いかけられます。襲われます。怖い幻覚を体験します。

このタイプの人々は、自らが生じさせた邪悪な悪霊に、敵意を向けています。その敵意自体が悪霊の正体とも知らずに。

| まぼろし体験で意識知覚しているもの |

|---|

|

| まぼろし体験の時、意識の知覚対象(まぼろし)は、未知の原因と心の状態の融合物になっています。 心が平安なら、お花畑のような満ち足りた世界になります。始めて味わう深い満ち足りた満足体験なので、「神と遭遇した」と感じるかもしれません。 恐怖心や、猜疑心、恨みなどの負の感情に支配されていると、恐ろしい悪霊の世界となります。悪霊に取り憑かれた幻覚を体験します。或いは、「キメラ」や「もののけ」などの邪悪なものに憑りつかれる幻覚かもしれません。 |

非常にリアルな体感を伴っているので、しばしば、「死後の世界に迷い込んだ。」とか、「神と遭遇した。」「UFOに拉致された。」「もののけに憑りつかれた。」「怖い悪霊に追いかけられた。」「体から、もう一人の自分が抜け出した。」などの、うつつ体験と区別が付かないリアルな世界を体験します。記憶にも、うつつ体験と同程度に、シッカリ残ります。

なお、「もののけ」は悪霊の事ではありません。生き物の気配、即ち、「ものの気」の事です。ふと、背後に「ものの気配」を感じることがあると思いますが、そのような生き物の気配が、頭の上を飛び回り、(ギューンとアイスピックで突き刺すように)憑りついてくる現象です。その「もののけ」は、しばしば、(始めて体験する未知の世界への)恐怖心が具現化されるので、恐ろしいキメラ(合成動物)の姿をしています。頭がサルで胴体が蛇のような姿かもしれません。キメラの姿は、人夫々です。

慣れて、恐怖心が消えると、無味無臭のホワイトノイズの塊になります。しかし、残念ですが、「ものの気」自体は消えません。相変わらず、ホワイトノイズの塊が飛び回って憑りついてきます。

残念ですが、「もののけ」の姿と、「ものの気」の原因とは無関係なようです。

視野いっぱいに経典(漢字)が広がり、その背景から光の泉が湧き上がってくるかもしれません。或いは、ブッダが現れて、頭の後ろから後光が射しているかもしれません。

キリスト教の方は、キリストが現れて、その後ろから後光が射しているかもしれません。仏教と同じように、そのような絵や像も多いので、結構、多くの方がまぼろしを体験しているみたいです。宗教が異なっても、体験内容は同じなのですね。

それ以外の方は、自分が信じている宗教の象徴が目の前いっぱいに広がり、それが光の泉に包まれているかもしれません。

案外、宗教的インスピレーションを、ここから得ていたのかもしれません。(神や仏と錯覚して。始めて味わう深い満ち足りた感動的な世界なので。)

しかし、全ては、自らが生じさせたものです。

うつつ世界や、ゆめ世界と同じものです。全ては、仮想現実です。

このような「まぼろし体験」は、死の間際とか遭難して生死の境を彷徨った時、寝不足の時などのように、心に大きな負担が掛かった時に体験し易いみたいです。

このような死の間際に体験する死後幻覚を、「お迎え現象」と呼んでいる人もいます。

或いは、断層の側などのように強い電磁場が発生している場所でも、体験し易いみたいです。富士山などのように、世の宗教的霊場は、このような傾向を持っているのかもしれません。(体調によっては、電磁場の変動で)霊や「ものの気」を感じ易いのかもしれません。

もちろん、大多数の健康な人々には、関係のない話です。この程度で、脳が誤動作する事はありません。脳を支配している欲望の方が、遥かに巨大で強力だからです。

問題は、その強大な力が弱まった時です。余りにも辛いと、だんだん、生への執着心を失ってきます。「このまま。。。。。。楽になれるかも」と、感じてしまいます。その時に。。。

三蔵法師もインドへの旅で、辛いヒマラヤ越えを体験しています。寒さで寝れない日々が続いたと思われます。それに、高地なので酸欠にもなります。辛い長旅で、意識が朦朧とすることもあったと思います。まぼろし体験の条件が揃っています。

もちろん、物語自体はフィクションですが、全く、根拠のない話では無かったかもしれません。

「悪霊が現れたが、経を唱えたら退散した。」話は、次に述べる『対処療法』の話を彷彿とさせます。本心では、結構、葛藤があったのかも。綺麗な心だけでは無かったのかも。物語では、法力の偉大さを演出していますが、心の底が透けて見えるようです。

対処療法

なお、対処療法は、(平凡ですが、)自らが信じている宗教の『祈りの言葉』を唱える事です。信じる宗教を持たない場合は、(「浮き上がればいいな」と)『望む』ことです。

まかり間違っても、絶対に、(「浮き上がれ」と)命令してはいけません。あくまでも、『望む』ことです。『祈る』ことです。

命令すると、金縛りの幻覚に具現化されます。命令の本当の姿は、「命令している者」の「命令されている者」への『不信感』でしかないからです。その『不信感』と、その不信感が生み出している『対立関係』、つまり、「幻覚を作り出している自分」と「幻覚を見ている自分」の間で対立が生じ、それがデッドロック、つまり、金縛りの幻覚に具現化されます。

或いは、悪霊が憑りついて、覆いかぶさってくる感覚かもしれません。(全ては心の問題なので、個人差、民族差が大きいと思います。)

未知の世界への恐怖がありますから、半分、仕方がない面もあります。でも、その恐怖と向き合う事を希望します。全ては、自らの生み出したものです。

決して、神や悪霊のせいではありません。「僕は悪くない。悪霊のせいだ。」と、責任転嫁して現実逃避すると、余分に症状を悪化させます。(自分の作り出したものに、)余分に苦しむ事になります。

普段は感じる事のない別の知覚によって、仮想現実が作り出されているだけです。

注)まぼろし体験の時、意識は覚醒しているので、このアドバイスを思い出す事は充分可能です。全ては自らの作り出したものである事を、実感できると思います。

現実世界への影響

なお、まぼろし体験は、(ゆめ体験と異なって)願望充足行為でないので、覚醒時の行動に強い影響を与える事があります。記憶にも、うつつ体験と同程度に、シッカリ残っています。胸騒ぎに促されて、現実世界を彷徨い、やがて原因に辿り着く事があります。辿り着けば、直観的に直ぐ分かります。「あっ!、これだ。」と。しかし、残念ながら、多くの場合、辛い現実です。現実は、自分の都合を構ってくれません。いつも、無視しています。遠慮なく突き付けてきます。(う~~~。)

まぼろし体験の詳細は、「意識体験している三つの世界」を参照下さい。